『べらぼう』歌麿と蔦重、“二人の男の業と情”因果の果てに「写楽」の絵が誕生!?史実を元に考察

宿怨を乗り越え、平賀源内の仇討ちに誘われた蔦重(横浜流星)。拒否する選択肢を断たれた以上、協力するよりありません。

蔦重に課せられた任務は「平賀源内がまだ生きている」と評判を広めること。それならいっそ、うんとふざけて大騒ぎしてやろう……おていさん(橋本愛)の献策から、曽我祭りに寄せた浄瑠璃本と役者絵のプロジェクトがスタートしました。

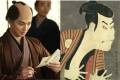

もし源内が生きていたら、どんな画号を名乗っただろうか……ありのままを「写」すのが「楽」しくてしょうがない……写楽斎(しゃらくさい)に決まりです。

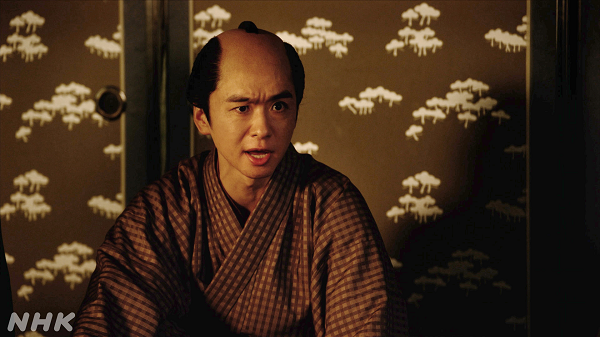

一方で蔦重と決別した歌麿(染谷将太)は、何も言わない本屋たちに苛立っていました。彼らは浮世絵に対するこだわりも何もなく、ただ歌麿の名さえ入っていれば売れるから、何も言う事はありません。

蔦重よりも優れた本屋はたくさんあるけど、蔦重ほど歌麿の絵に情熱を注ぐ本屋は二度と現れまい……おていさんの言葉に心動かされ、歌麿は再び蔦屋へ戻って来たのでした。

「二人の男の業(ごう)と情(じょう)、因果の果てに生み出される絵というものを、見てみたく存じます」

かくして再び手を組むこととなった?蔦重と歌麿は、どんな絵を生み出すことになるのでしょうか。

第46回放送「曽我祭の変」NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

そんな第45回放送「その名は写楽」今週も振り返ってまいります。

※関連記事:

【べらぼう】蔦重が世に送り出した東洲斎写楽のライバル・歌川豊国とは?気になる勝負の結果は… 『べらぼう』実は写楽は外国人!?謎の浮世絵師・東洲斎写楽はオランダ人「シャラック」だった説 写楽(東洲斎写楽)とは何者?

「しゃらくさい」から生まれた写楽の画号。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

劇中では平賀源内?として登場することになる写楽こと東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)。

寛政6年(1794年)5月から寛政7年(1795年)1月にかけて、約10か月間(閏11月を含むため)で145点ほどの作品を世に出しました。

永らく謎の絵師とされてきましたが、その正体は斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべゑ)という能楽師とされています。

東洲斎とは江戸の東にある洲すなわち八丁堀を指し、写楽斎の名は劇中で言及される通り「しゃらくせぇ(洒落臭い)」でしょう。

ありのままを「写」すのが「楽」しくてしょうがない……劇中でも言及されていた通り、写楽の画風はリアリティこそが売りでした。

よくも悪くも被写体の個性を最大限に強調(誇張)して描き出す点に特色があり、歌麿に去られた蔦重が、新たな看板絵師として売り出したのです。

が、ファンからすれば役者の理想を描いてほしいのであり、リアリティを重視した写楽の絵は購買意欲を掻き立てられませんでした。

それで蔦重は写楽を引っ込め、歌麿との関係修復を図ったのですが……果たして本作の写楽は、やはり歌麿が務めるのでしょうか。

何も言わない本屋たち、注文の多すぎる蔦重

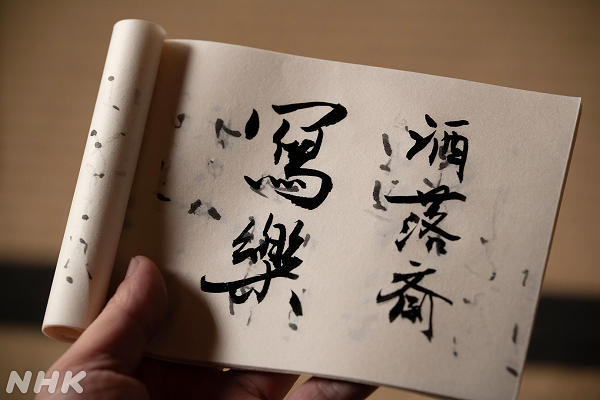

とうとうキレてしまった重政先生。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

蔦重のお抱えから卒業し、フリーランスとなった歌麿。しかし本屋たちは何も言ってくれず、不満を募らせていました。

本屋たちにしてみれば、歌麿の絵なら何でもいいと言う以前に、売れる絵ならば何だっていいのでしょう。

美人画だろうが妖怪画だろうが自然画だろうが……客が買ってくれるなら何でもいい。浮世絵なんて、しょせんは商品に過ぎないのですから。

しかし、歌麿にとってはそうじゃありません。我が子にも似た思いを込めて描き上げた絵たちが、単なる商品として扱われるのは、やるせない思いだったことでしょう。

むしろ蔦重のくどさ≒浮世絵に対する情熱が、癖になってしまったのかも知れません。

一方で蔦重のくどさにうんざりしていた絵師たち。『一目千本』以来、ずっと心血を注ぎ続けてくれた北尾重政(橋本淳)さえもがキレてしまいました。

「こっちはテメェが言った通り知恵絞ってんだ!これじゃねぇあれじゃねぇならガキでも言えらぁ、べらぼうめ!」

そりゃそうです。ビジョンを共有せずただ「こうじゃないんだ、やり直せ」だけ言われたところで、描かされる方はたまったものではありません。

見ている方(視聴者)としては、昔から繰り返されるこの「みんなで取り組む、創作の苦しみと楽しみ」シーンはとても楽しいですけどね。

一本とられた松平定信

まんまと資金をせしめた蔦重。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

権力にモノを言わせ、蔦重を強引に仇討ちプロジェクトへ引きずり込んだ松平定信(井上祐貴)。

蔦重を広報担当?に任命した上、浄瑠璃&役者絵プロジェクトに許可を出しました(ふんどし野郎が、えっらそうに!)。

まるで上司のように振る舞う定信に対して、蔦重は「費用(かかり)を下さい」と請求。定信は「自分で何とかしろ」と譲りません。

蔦重「あいにく、質素倹約のあおりで身上半減を食らってしまいまして……ねぇ?」

定信「商人のくせに商いもできんのか。江戸一の利者も、過去の栄光か」

蔦重「それなら、商いの上手い本屋に頼めばどうですか?」

定信「脅しのつもりか?」

蔦重「滅相もない……こちら吹けば飛ぶような本屋ですから、資金繰りが厳しくて、つい愚痴の一つもこぼしちまいますよね」

それはそうと……この「仇討ち」、ちゃんと奉行所に届出をしていますか?

当時「仇討ち」をするのであれば、奉行所へ事前申請するのがルールでした。よもや越中守様ともあろうお方が、ルール違反の「仇討ち」をなさろうはずが……。

ここで一本とられた定信は、渋々金子を用意しました。画面を見たところ小判が14束、1束が25枚=25両だから、合計350両。

現代の貨幣価値(1両≒5万円と概算)で、ざっくり1,750万円ほどになります。これなら春町先生たちへの香奠代としては十分でしょうか。

一橋の血筋を全国へ……一橋治済の野望

オットセイ将軍こと徳川家斉。実は子作りをさせられていた?NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

徳川家斉(城桧吏)に次から次へと子作りをさせ、まだまだ足りぬと煽り立てる一橋治済(生田斗真)。家斉が後世「オットセイ将軍(精力盛んの意)」と呼ばれた裏には、こうした父親の願いがあったのかも知れません。

精力強化に熱心!?”夜の営み”で数々の伝説を残す江戸幕府11代将軍・徳川家斉妻の一人?が家斉に「お伝えになった方がよろしいのではございませぬか?」と進言した内容が気になりますね。果たして「例の噂」とは何でしょうか。

異国対策など国内外で政治資金が必要な折に、もっともっと子作りをさせるために大奥へ予算を割くよう、老中たちへ迫る治済。ようやく「こいつは曲者だ」と思ったところで、後の祭りというものです。

「日の本の諸国を「一橋」の血脈で染め上げてこそ、謀叛のおそれもない心一つの真に安寧の世となるではないか」

と言い張る治済ですが……仮に日本全国六十余州、三百余藩を一橋の血脈で染め上げる野望が果たせたところで、謀叛の心配は絶えず付きまとうでしょう。

また、日本全国が一橋一族でまとまったとしても、その先に広がる世界までは見えていません。

果たして一橋の野望はどこまで膨張するのか……そんな中、かつて家斉の乳母であった大崎(映美くらら)が治済の元へ逃げ込んできました。物語の最終盤に向けて、彼女がどんな立ち回りをしてくれるのかも楽しみです。

ていが持参した「恋文の返書」

欲望の片鱗をさらけ出すおていさん。その想いに、歌麿も動かされた?NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

鬱屈する歌麿の元へ、完成した「歌撰恋之部」を持参したおていさん。

「これは、蔦屋重三郎からの恋文。正しくは、恋文の返書にございます」

前回、歌麿が破り捨てたものだけでなく、計5作が勢ぞろいしました。見ると歌麿の署名を屋号より上にしたもの3作、逆が2作です。

すべて署名を上にしてもよかったのでしょうが、ただ商売のために媚びへつらう態度は、二人の関係において相応しくはないでしょう。

と言って、すべて屋号を上にするのは、歌麿を尊重していないことになってしまいます。だから蔦重が歌麿に一歩譲った割合としたのでした。

美女たちの毛割、着物の柄や色味など、摺師と大喧嘩しながら仕上げたと言います。歌麿の「恋心」を最高の作品に仕上げるため、ここまでリスペクトを示した本屋が、他に現れるでしょうか。

「戻ってやってはいただけないでしょうか?今、あの人は何よりも歌さんを望んでいます!」

そしてダメ押しとばかり出家宣言。産めなかった子供(和歌?)や亡き両親、そして死んで行った仲間たちの菩提を弔うため……そこまで並べ立てられると、さすがに嘘っぽく感じますが、やっぱり嘘でした。

それはともかく、おていさんも本屋として、見ずにはいられなかったのでした。「二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵」というものを。

果たして歌麿の業と、蔦重の情。からまる因果の果てに生み出された絵こそ、写楽の絵として昇華されるのでしょう。

第46回放送「曽我祭の変」

第46回放送「曽我祭の変」NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」より。🄫NHK

てい(橋本愛)とともに、歌麿(染谷将太)は蔦重(横浜流星)のもとに、再び戻ってくる。そして蔦重は、歌舞伎の興行に合わせて、絵師・東洲斎写楽の役者絵を売り出す!

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

とりあえず蔦重は重政先生と和解。筆者的にはここが一番気になるポイントでした。和解できて本当によかったよかった。

さていよいよ曽我祭。曽我物(曽我兄弟の仇討ちをテーマにした芝居や浄瑠璃など)の成功を祝してどんちゃん騒ぎが行われます。

そこへぶつける東洲斎写楽の役者絵。果たして蔦重たちの読みは当たるか否か……あれ、また一橋治済がお忍び姿?で蔦重に接近。相変わらずフリーダムですね。

また源内先生っぽい髷もちょっと映っていますが……果たして誰なのか、気になります。

ラスト3回、最後の最後まで楽しませていただきましょう!

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan