自ら死亡通知を新聞広告に出した芸術家 横尾忠則

人が自分の生活や人生に行き詰まった時、何をするだろう。やけ酒をあおるのか。うつろな顔で、フラフラ街をさまよい歩くのか。また、そうした人が、知り合いの誰かに見かけられたとしたら、「死相が出ていた」「どうも様子がおかしかった」と思われたりするのだろうか。

しかし、そのような、人間誰しも、時折訪れる鬱屈や閉塞感を、芸術や文学作品の中で表現してしまう人も少なくない。芸術家の横尾忠則だ。

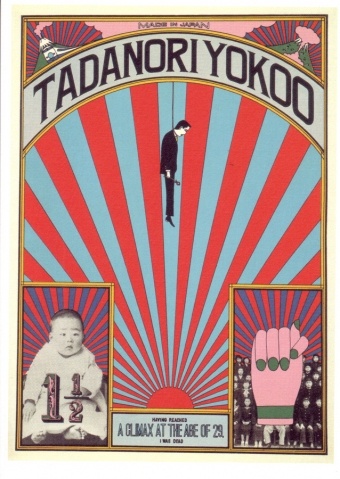

■自死を表現したポスター「TADANORI YOKOO」

一つ目は1965年に、東京の銀座松屋で開催された「ペルソナ展」のポスター「TADANORI YOKOO」だ。

ポスター上部に「MADE IN JAPAN」の文字。その真下には、さながら「万国博覧会」などの宣伝文句のように大きく「TADANORI YOKOO」と書かれている。左上部の角には、旭日を背にし、噴火した富士山の下を走る新幹線。右上部の角には、同様に旭日を背に、噴火した富士山の前で原爆投下時のようなキノコ雲が立ち上がっている。そしてその題字の真下には、輝く大きな旭日を背景に、一輪のばらを右手に持ったひとりの男が首つり自殺のような格好でぶら下がっている。

ポスター下部の左には、旭日を背負った格好の赤ん坊時代の横尾と、その前には、イタリアの名匠・フェデリコ・フェリーニの映画『8 1/2』(1963年)をもじった『1 1/2』の文字。右にも、旭日を背負った卒業写真におおい被さるように、赤いマニキュアをつけ、際どい指サインをしている右手が配置されている。下部中央には、「HAVING REACHED / A CLIMAX AT THE AGE OF 29 / I WAS DEAD」と、首つりの男が「29歳で死んだ」ことを暗示するメッセージが記されている。戦前〜戦後の1960年代ぐらいまで、広告デザインや商品パッケージに用いられてきた「日本」の典型的な意匠やイメージ、「旭日」「富士山」。日本人なら誰でも「知っている」「見たことがある」、白黒の赤ん坊や制服を着た中高生の集合写真。それらを更に念を押す格好の「MADE IN JAPAN」。

横尾によると、「TADANORI YOKOO」は戒名で、『1 1/2』は写真に写っている幼児時代の横尾の年齢だという。

■死亡通知を新聞広告に出した横尾忠則

次に、日本宣伝美術会(日宣美)の機関誌「デザイン・ジャーナル」に1967年9月11日に掲載された『死亡通知』だ。

日宣美会員 横尾忠則儀 6月27日午前0時8分

老衰のため30歳の天寿を全うし永眠致しました。

玆に生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。

追って葬儀と告別式は左の通り執り行ないます。

1,葬儀 6月30日 正午〜1時

2,告別式 同日 1時〜1時30分

3,場所 モダン寺 兵庫県西脇市南旭町5

なお勝手ながらご香典ご供花の儀は固くご辞退申し上げます。

東京都世田谷区成城町486

昭和42年6月28日

喪主 横尾泰江

親戚一同

葬儀委員長 田中一光

典型的な「死亡通知」だが、葬儀委員長は、グラフィックデザイナーの重鎮・田中一光氏で、葬儀の場所が、横尾の出身地である兵庫県西脇、そして架空の「モダン寺」というところに、「横尾らしさ」が出ている。

そして1968年3月に出版された、横尾にとって初めての作品集には、『横尾忠則遺作集』のタイトルがつけられていた。

■タブー視されがちな「死」。当時の日本社会との相性は?

自分自身が死んでしまうことを含めての「死」を前面に、それもどこか能天気かつアナーキーに押し出すことは、「不謹慎」「死・人の命を冒涜している」などと、当時の日本社会の中で反発、拒絶されることはなかったのだろうか。

横尾がデザイナーになった1960年代の日本は、美術評論家の倉橋靖によると、「アメリカ流の大量生産、大量消費という産業構造やライフスタイルが流れ込み、日本における高度経済成長と高度消費社会を生み出した。それらは「バラ色の未来像」を人々に夢見させた。しかし同時に、廃れゆく、壊されていく日本のあらゆる「前近代」に対する不安感や喪失感も存在した。世界に目を向けると、ビートルズの大旋風。アートの世界では、アンディ・ウォーホルのコカコーラ瓶の過激な繰り返し。映画は『甘い生活』(1960年)など、フェリーニの映画における鮮やかな幻惑、フランスのジャン・リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』(1965年)の、叩きつけるようなリズム感覚に、世界中が巻き込まれていた。そしてそれらの熱気と並行する形で、ベトナム戦争に対する疑念や反戦運動が盛り上がってもいた」とのこと。

このような、ある意味混沌、騒然とした時代だったからこそ、横尾の奇抜な、それでいてどこか懐かしさにあふれたデザインが世間の人々に受け入れられる素地があったという。

■横尾忠則自身も、当時に死を意識せざるを得ない事がいくつかあった

また、横尾自身の事情もあった。1960年代初頭に、横尾が勤めていた大阪のナショナル宣伝研究所が東京に移転することになった。そこで上京した横尾は、日本デザインセンター設立のニュースを聞き、そこに入社したくなった。

横尾は当てがあるわけでもないのに、会社を辞めてしまう。その結果、横尾は数ヶ月間、失業状態で過ごす羽目になった。そうした時、横尾の養父が亡くなってしまった。養父の死後、横尾は「死」を強く意識するようになった。念願かなって日本デザインセンターに入社した横尾だが、その直後、自動車のドアに小指をはさみ、全治6ヶ月の怪我をしてしまった。

また、ウォーホルのみならず、消費社会に批判的だったポール・デイヴィス、ミルトン・グレイザーなどによるポップアートがアメリカで人気を集めていたものの、横尾のデザインは、日本ではまだまだ受け入れられることはなかった。

■三島由紀夫から見た横尾忠則とは

しかし、悪いことばかりではなかった。

1960年代後半には、三島由紀夫、細江英公、寺山修司、唐十郎などから、時代の空気とは相反する「前近代」「土俗」「日本」を巧みに「現代」にミックスしてしまう横尾のデザインや世界観が注目されることとなった。例えば三島由紀夫は、横尾の芸術について語るには、「どうしても、決して水洗なんかじゃない、暗い汲取便所の恐怖と快楽について語りはじめたい誘惑を感じる」と前置き、「不思議でならないことは、彼が彼の年齢にもかかわらず、戦前の『暗い日本』と同時にそのノスタルジックなけばけばしい意匠とを、潜在意識の底にしっかり貯え持っているように見える」、「日本的土俗の悲しみとアメリカン・ポップアートの痴呆的白昼夢的ニヒリズムとを、一直線につなげた…(略)…木に竹をついだような作業は、戦勝国アメリカ、『独占資本主義的帝国主義』的アメリカの、裏側のポカンとした悲しみとリリシズムの厚顔無恥な結合、あるいは癒着であった」と分析していた。

三島が指摘したように横尾は、日本社会の中に深く根づいていた泥臭い様々なイメージ、敗戦の傷が癒え、高度経済成長・高度消費社会に突入していた1960年代の日本、更にアメリカを中心に据えた形の「世界」状況に共振、一致し、飲み込まれながらも、それらを「表現」する単なるデザイナーではなく、横尾自身が時代のアイコン、強力な「メディア」となっていったのである。

■TADANORI YOKOOと死亡通知を出した後に横尾忠則は何を語ったか

横尾がこれらの作品を作ったのは、自殺しようと追い詰められた結果の「遺書」的なものだったり、今の言葉で言う「中2病」「構ってちゃん」の「死ぬ死ぬ詐欺」ではなかった。

「TADANORI YOKOO」を作り上げた後、横尾は、「何かがふっ切れたような気分になった。死ぬということはこんなに解放されて気持ちのいいものだ…(略)…ぼくは今後何をしてもいいんだ。一度死んだ人間である。誰にも文句を言われることはないだろうという気になった」と語った。

そして「死亡通知」に関しては、制作直後の横尾が言うには「ぼくは自分の才能が老衰枯渇したという意味で自分の死亡広告を出した…(略)…来年の6月の誕生日まで沈黙する。とにかく今は、ヤケクソだ。家中の金をはたいてアメリカにいく。帰国後、再生するか、死にっぱなしか…(略)…自分の作品があまりにもパターン化されすぎた。これではダメだ…」、「デザインジャーナル誌から<イラストでデザイン界を批判してくれ>という仕事の注文があったのです。しかしデザイン界を批判すると同時に、ぼくは自分に対する批判が必要だったのです。いや、批判というより、自分を抹殺しなければならないと考えました。つまり、あの死亡通知は、デザイン界と自分を批判するための<作品>というわけです」とのことだった。

■とにかく「死」が出発点となっている横尾忠則

もともと横尾は、死の恐怖がとても強かったという。それは横尾が2歳当時に始まる。台風で川の水があふれ、橋が流れてしまったときのことだった。小さな板を打ち付けただけの仮設の橋の上を、横尾の養父が渡る。その様子を、養母に背負われた横尾は、川原から眺めていた。養母の背中の暖かさから、大きな愛を感じていたと同時に、現在の親子関係がいつまでも続くはずがないという漠然とした恐れの感覚が横尾の心に兆し始めた。この幼児体験によって、横尾にとっての「死」とは、自分の「死」ではなく、目の前から両親が消滅してしまうことを意味していた。そうした「恐れ」は横尾が大人になってからも続いていたという。

このような横尾だったが、自分の一生を死一色にしようというコンセプトによる『横尾忠則遺作集』の中に、自分が死んだ絵、霊界を彷徨っている自画像、交通事故死した様子を再現した写真などを収めた。その後も横尾は、自分の死のみならず、他人の死を描いたものをたて続けに描いた。養父の死から5年後に、横尾は養母も失った。しかし、死をテーマにした作品を描き続けている中、横尾の心の中に長く存在していた死の恐怖が徐々に消えていったという。

しかも横尾の場合、「死」は恐怖だけではなく、それを考えることは嫌ではなく、「むしろ楽しみ」でもあった。「現実逃避のように思われるかもしれないが、ぼくはむしろ現実認識のために死を考えていた。生の側から死を覗いていたのが、いつの間にか、死の側から生を眺めている」自分自身に横尾は気づいてもいた。それが横尾の横尾らしさかもしれない。

■「この世のものではないもの」を「この世のもの」使って表現する

また、横尾は後に、自分の作品について、「この世のものではないもの」を主題にすること、と述べている。しかもそれを表現するためには、「この世のもの」を使って表現することになる。横尾はよく、『TADANORI YOKOO』のように、写真を多用しているが、それはいろいろなもの、バラバラのものを組み合わせ、今まで存在しなかった形、世界を作る、新しい意味づけをなすことを目的とするコラージュという技法を用いているためである。

「『この世のもの』はすでに(コラージュにおける)『この世でないもの』の世界に存在しているわけだから、写真に写った現実の風景や事物もちゃんとあちらの世界にある」という確信ゆえに、横尾は「この世のもの」「この世でないもの」を区別すること、ひいては、現実と想像あるいは夢を分離するのではなく、人はこの両方の世界にいることをもっと知覚すべきなのではないだろうか、と問いかけている。

■最後に…

横尾が1960年代に作った、自分の「死」を強く押し出した作品は、2017年の今を生きる我々の日常とは、一見、何の関係もなさそうに思われる。しかし、人の一生や思い、過去の記憶や様々なイメージは、徹頭徹尾、一貫性があるとは限らない。むしろ横尾のコラージュのように何の意味も整合性もないものがバラバラに並存し、ひとつになり、時に突然、それらの繋がりがバラバラに分解する場合もある。

「死」を自分が経験していない限り、家族や愛する人の「死」であっても、完璧にわかっているとは断言できない。しかも、「死」を自分が経験したその瞬間、我々は語ることも、書くことも、絵を描くこともできなくなってしまう。たとえ瀕死の怪我や大病を経て蘇ったとしても、それは「死」を十分に体験したとは言えないのだ。それゆえ結局、我々は個々に「死」を「イメージ」するしかない。

かつての横尾のように、「死」によって、自分が絶対失いたくない誰かの喪失がもたらされることをひたすら恐れるのか、または自分自身を「抹殺」した後、「再生」するための「道」として考えるか。今を生きる自分を知るために、あえて「死」から自分を眺めるか。いずれにせよ、我々は「死」を避けることはできない。自身が病苦と闘う最中であったり、または病に苦しんでいる身内がいたとしたら、とても難しいことであるが、横尾のように「死」と近く、それでいて遠くに自分自身を据え、「吹っ切れた」「何をやってもいい」という、極彩色で彩られた明るい気持ちで「死」を見つめたいものである。

■参考文献

決定版 三島由紀夫全集〈補巻〉補遺・索引、 ARTのパワースポット、 横尾少年 横尾忠則昭和少年時代、 死の向こうへ、 岡本太郎と横尾忠則、 横尾忠則遺作集

ぼくのデビュー作は、首吊自作の作品と新聞に発表した死亡通知と初の作品集のタイトルが「横尾忠則遺作集」だった。早いとこ死んじゃったのだ。http://bit.ly/1Xgurj

— 横尾忠則 (@tadanoriyokoo) 2010年11月9日