人情本から春画まで様々!江戸っ子のニーズに応える江戸時代の本屋と貸本屋

江戸時代の本屋さんは本の出版と販売のどちらも兼ねていました。一人前の本屋として認められるためには、まず本を出版する必要があったのです。

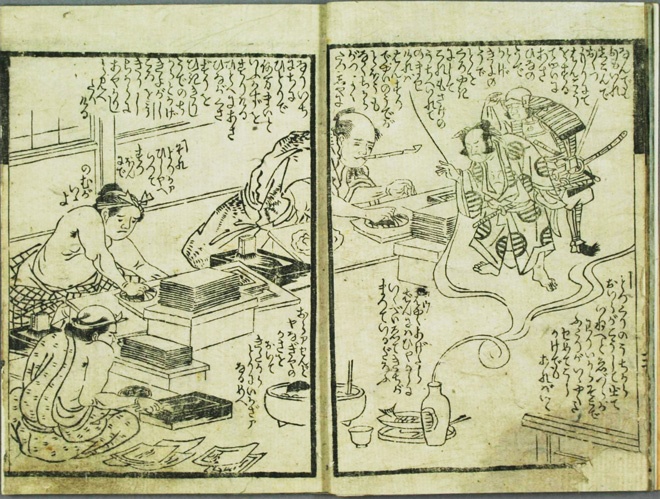

手に取って選べない江戸の本屋そして、本の陳列スタイルも違い、現代のように、お客さんが本を手にとって選ぶということができず、客の求めに応じて店の奥にある本を取り出してみせるというスタイルでした。店の奥の本棚に平積みにされていることが多かったけれど、客の便宜を考えて斜台に本を並べていたお店もあったそう。客が店に置いていない書物を希望した場合は取り次ぎを行ったり、古本の売買も併せて行ったり。古本の売買を行うために、ある程度は古本の知識も必要だったとか。

的中地本問屋(あたりやしたぢほんどいや)十返舎一九(じっぺんしゃいっく) 作・画

次ページ: 江戸っ子たちが読んでいた大衆本は人情本から春画まで様々

江戸の大衆本カテゴリー当時、江戸っ子たちに広く読まれていた大衆本にはどんな本があったのでしょうか?

絵草紙や合巻(ごうかん)、人情本、滑稽本、狂歌本、枕絵などがありました。絵草紙は、簡単な物語に挿絵が施された大衆向けの小説本で、約10ページ分が1冊に綴られている短編小説です。ほぼ全ページに挿絵があったとか。合巻はこの絵草紙を5冊ほどまとめて綴じたもので、それなりの厚みがあるもの。のちには長編化して読み応えも増した、読本風のものなども登場しました。

人情本は、人情をテーマにした小説で恋愛小説仕立てがほとんど。挿絵は比較的少なく、人々の日常が描かれていました。また、滑稽本はその名の通り愉快な内容のもので、笑い本とも呼ばれていました。

一方、狂歌本は、社会現象や時事問題などを風刺し皮肉とユーモアたっぷりの和歌をまとめたもの。身近なことが題材となった狂歌は、江戸時代におおいに流行しました。

枕絵は、春画のことを指します。笑い絵とも呼ばれ、笑い本は春本と同様のものもありました。

そのほか、見立て番付も人気の読み物でした。いわば、江戸時代の人気ランキングです。茶屋番付、儲かる商売番付…。これを眺めながら、あーでもないこーでもない、と女子は盛り上がっていたのかもしれませんね。

「木挽町新やしき 小伊勢屋おちゑ」喜多川歌麿

コスパで選ぶなら貸本屋読書は女性の娯楽のひとつでしたが、まだまだ本が高価だったため本屋でなく貸本屋を利用する人も多数でした。江戸の貸本屋は、最新本を家まで届けて貸してくれるのです。

袋に入っている最新本を最初に読む人は、この封をあけることができます。これを封切りと呼んだそうな。江戸後期には、江戸市中に800軒以上の貸本屋があるほど、貸本屋が人々の生活に浸透していました。

本屋も貸本屋も江戸時代になくてはならないもので、自分の知らない世界を覗けたり、興味あることを追究してみたり。本屋の形は違えども、いつの時代も人々にとって本が大事だということは変わりがないようです。

参考文献:彩色江戸の暮らし事典 双葉社

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan