集団処刑、熱湯漬け拷問…そして島原の乱、勃発。日本におけるキリシタン弾圧の歴史

日本二十六聖人が処刑された西坂に建つ「日本二十六聖人記念碑」

キリシタン文化の濃い街となった長崎。しかし豊臣秀吉は1597年、長崎で26人のキリシタンを処刑します。

そのきっかけとなったのが、サン・フェリペ号事件でした。1596年、フィリピンからメキシコを目指し、太平洋を横断していたスペイン船サン・フェリペ号が現在の高知県浦戸湾に漂着しました。その船の乗組員が、秀吉が遣わせた使者にこう語ったのです。

「スペインはキリスト教の宣教師を各国に派遣し、信者を増やして、その国を征服する。」

これを聞いた秀吉は激怒。京都や大坂にいた外国人宣教師や日本人キリシタンを捕らえ、長崎の西坂で処刑しました。これが日本で初めてのキリシタン弾圧事件、日本二十六聖人殉教事件です。26人のうち6人は外国人、20人は日本人で、中には12~13歳の少年2人もいました。

ちなみに「聖人」とは、カトリック教会において、死後、その聖性を認められた者に与えられる称号で、26人は1862年に列聖されました。

26人の処刑後、長崎ではキリシタン弾圧の嵐が吹き荒れました。長崎にあった教会は次々と破壊され、「小ローマ」と呼ばれた町並みは消されていきました。

1614年には宣教師や信徒らを国外に追放。キリシタン大名として有名な高山右近は、この時にマニラに追放されています。彼らは帰国を許されず、二度と日本の地を踏むことはありませんでした。

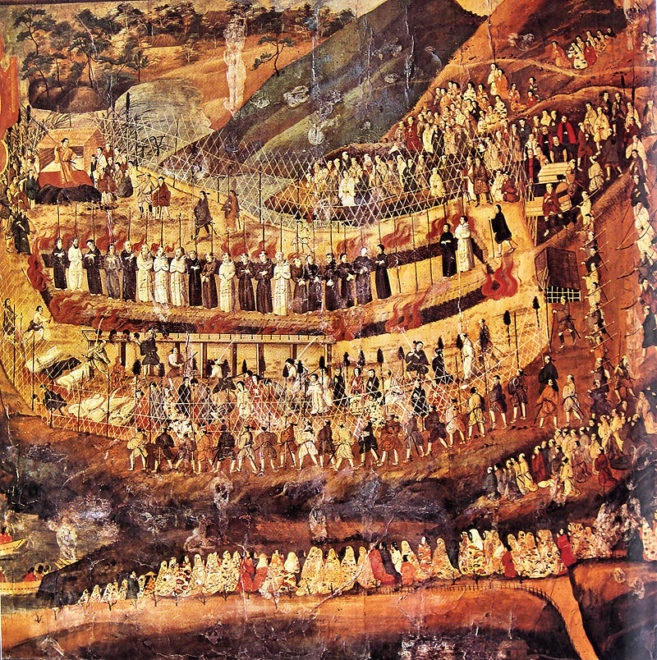

『元和の大殉教図』

さらに1622年には二十六聖人の処刑が行われた西坂で、宣教師ら25人が火あぶり、その他キリシタン31人が斬首されるという「元和の大殉教」が起きました。

雲仙地獄での拷問、そして絵踏みの始まり

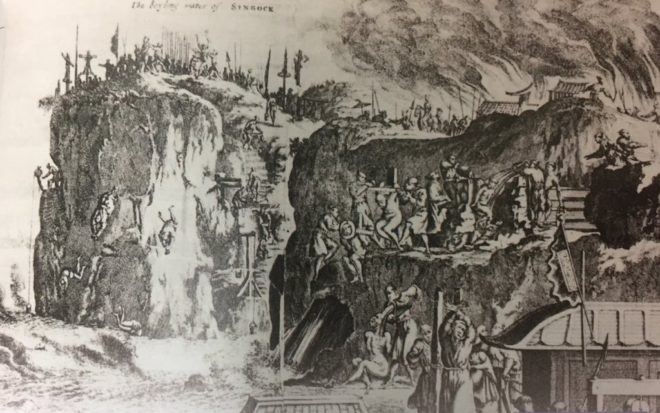

モンタヌス『日本誌』

現在は温泉地として有名な長崎県の雲仙地獄では、その煮えたぎる熱湯を使用した拷問が行われました。熱湯に漬けては引き上げるを繰り返したり、柄杓で掬った熱湯を少しずつかけていくという残酷極まりないものでした。雲仙は文字通り、地獄と化しました。

そして雲仙地獄での拷問と同じ頃に始まったのが、絵踏みでした。初期段階では絵踏みにより、多くのキリシタンが摘発されましたが、次第に彼らの間で、表向きは踏絵を踏んで仏教徒を装い、内心ではキリスト教を信仰する者が増えました。こういった人々を「潜伏キリシタン」と呼びます。

島原の乱、勃発

天草四郎の想像図

1637年、飢饉や重税、キリシタン弾圧に苦しんでいた島原・天草地方の領民約3万7000人が廃城となっていた原城に立てこもるという一揆を起こしました。島原の乱です。一揆軍のリーダーは16歳の益田四郎時貞。通称、天草四郎でした。

島原の乱が起きた島原はキリシタン大名・有馬晴信の領地であったため、キリシタン文化が栄え、領民ほぼ全員が熱心なキリスト教の信徒でした。

一揆軍は手強く、幕府軍は力攻めで城を落とすことは不可能と判断し、兵糧攻めにしました。その結果、88日目で原城は落城。女性や子供も含む、一揆軍は皆殺し。リーダーの四郎も討ち取られました。

1992年に行われた原城跡の発掘調査では大量の人骨と十字架、ロザリオの球といったキリスト教の聖具が多数発掘されています。

島原の乱の終息後、幕府はキリスト教の禁教を強化。鎖国政策も進め、キリスト教の一切を遮断しました。そのような状況下でも、キリスト教の信仰を守り続けていくことを選んだ「潜伏キリシタン」。彼らがその信仰を告白したのは、250年余り先のことでした・・・

次回に続きます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan