年賀状と共に消えつつある服喪 かつては女性を厳しく束縛していた

アメリカの文豪マーガレット・ミッチェルの書いた小説『風と共に去りぬ』にはヒロインであるスカーレット・オハラが喪服を身にまとったままレット・バトラーとダンスを踊るシーンが登場する。

戦争で亡くなった夫の喪中にも関わらず男性とダンスを踊ったということで、当然ながらスカーレットは周囲の激しい非難を受ける事となった。舞台は19世紀半ばの米国。南北戦争の頃の物語だ。しかし、これを現代の日本に置き換えるとどうだろうか。夫の服喪期間はおおよそ一年。夫が亡くなって一年経たないうちに未亡人がダンスを踊ったからといって、非難の的になることなどあるだろうか。

■服喪期間における大きな男女差

19世紀半ば、死者を悼む服喪に関しての厳格な決まりがあった。たとえばヴィクトリア朝の英国の女性の場合、夫が亡くなって最初の一年間は、どのような招待であっても応じることは許されなかったのだ。もしも未亡人が行楽地などで人目に触れるようなことがあれば、周囲の人々は恥ずべき行為として彼女を責め、非難するのである。

喪服は死者が出るたびに新調するものとされ、使用人を置くような上流家庭では使用人にも喪服を用意する必要があった。さすがに貧しい人々は喪服を新調する余裕などなかったため、手持ちの服を黒く染めていたと言われている。

反面、男性の場合は普段から黒服を着用していたため、喪に服する際もクレープ織りの帽子の喪章や黒手袋を付けるだけですんでいた。喪に服する期間も、女性の半分程度とされており、服喪の習慣には大きな男女差が存在していたのだ。

■長期間の服喪を要求された未亡人たち

未亡人の服喪期間はとても長いものだった。最初の一年間は常に黒いクレープ織りの喪服を身にまとい、アクセサリーとして許されたのはジェット(黒玉)のみ。クレープ織以外の無地の黒の喪服が許されるのは一年九か月後のことだった。

やがて、夫の死から二年間が経過すると、未亡人はやっと黒ではない服を容認されるようになる。とはいえ着用できるのはごく限られた色のみ。白やグレーやラヴェンダー、モーヴといった色や黒の縦縞の半喪服だけだった。そして、この半喪期間がさらに六カ月続くのである。

当時は一般的な服喪期間を過ぎた後も、亡夫のために、ずっと喪服を着続ける女性が尊敬されていた。典型的なのは当時の英国女王であるヴィクトリア女王だ。彼女は夫のアルバート公が亡くなった後、生涯喪服を着続けていた。それは30年以上にも及ぶ年月で、そのような女性も少なくなかったのである。

■消えつつある服喪の習慣

現代の欧米ではそういった服喪の習慣は、ほとんどなくなったそうだ。親や連れ合いが亡くなったからといって、華やかな場所への出席を避ける事もない。反面、日本にはまだ服喪の習慣が存在している。

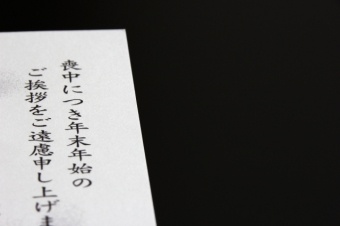

こう書くと驚く人もいそうだが、たとえば身内が亡くなった翌年の年賀状を出さず、その代わりとして喪中はがきを出すのも服喪の習慣なのである。とはいえ、ご存知の通り、年賀状を出す人もめっきり減ってしまった現代。日本から服喪の習慣がすっかり消えてしまうのも、そう遠くない話なのかもしれない。