奢れる平家に見事リベンジ!以仁王の挙兵で主君の雪辱を果たした渡辺競のエピソード

最近、ニュースなどでも盛んに言及されている「パワハラ」。権力を恃んで立場の弱い相手が逆らえないのをよいことに、理不尽な振舞いに及ぶことを言います。

(※言葉自体はともかく、行為自体は大昔からあったことは言うまでもありません)

その怨みは時として深刻な事態に発展してしまうことも少なくありませんが、今回はとあるパワハラと、そのリベンジにまつわるエピソードを紹介したいと思います。

以仁王の挙兵・頼政の覚悟時は平安・治承四1180年5月26日。後白河法皇の第三皇子である以仁王(もちひとおう)を擁立して源頼政(みなもとの よりまさ)が「平家追討」の大義を掲げて挙兵。

後世に言う「治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)」の火蓋が切って落とされたのでした。

頼政陣営の顔ぶれ、宇治川の橋合戦にて。

……が、計画が事前にバレてしまったり、根回しが上手くいかずに兵力が足りなかったりなど、けっこうグダグダ感が目立ち、勝算がかなり薄かったことは頼政自身も承知だったと思われます。

しかし、それでも頼政には「戦わねばならぬ」動機がありました。

奢れる平家と愛馬の悲しみ挙兵よりしばらく前、頼政の嫡男である源仲綱(みなもとの なかつな)は「木の下(このした)」という名馬を飼っていました。

それが大層な評判となり、やがて権勢の絶頂にあった平清盛の三男である平宗盛(たいらの むねもり)が「木の下」を所望するようになります。

武士にとって、馬はいざ戦場で命を預ける大切な伴侶ですから、そう易々と譲るわけにはいきません。

しかし、宗盛は引き下がることなく父親の権力を嵩(かさ)に脅しすかし、しつこく要求。それを知った頼政は、要らぬ波風を立てまいとして、仲綱を諭します。

「そこまでのご所望なれば、そなたはまた他に良き馬を探し、木の下は宗盛殿にお譲りせよ」

「……は、父上の仰せなれば……」

不承々々に「木の下」を譲った仲綱ですが、受け取った宗盛は感謝するどころか木の下を「仲綱」と改名して焼き印を捺し、連日鞭で打ち据えていじめ抜いたそうです。

この仕打ちに仲綱は怒り心頭。拳を震わせ、男泣きに泣いて頼政へ訴えます。

「……それがしに対する侮辱だけなら、御家のためと堪忍も致しましょう。しかし、戯れに打たれ続ける木の下の痛みを思うと……っ!」

仲綱がどれだけ時間をかけて木の下へ愛情を注ぎ、丁寧に信頼関係を構築してきたか。武士にとってかけがえのない人馬一体の絆を無情にも引き裂いたばかりか、無益な侮辱と暴力によって踏み躙(にじ)る非道の振舞い。

「相解った。仲綱……これまで、よう耐えた……」

短くそう伝えると、頼政の叛意は決しました。

「なるほど……平家の連中は、我ら源氏が『どれほど侮辱されても仕返しできまい』と思うておるようじゃ……確かに、戦わば十中八九負けるじゃろう。しかし……勝負は時の運。そして……『戦うか、逃げるか』を突きつけられれば、戦うてこそ武士の本懐」

宇治川の橋合戦にて、奮闘する源仲綱

「……しからば、父上」

「うむ。我も齢(よわい)七十七、もはや惜しむ命でもあるまい。『一寸の虫とて五分の魂』……たとえ我らことごとく滅ぶとも、驕り高ぶる平家の者どもに思い知らせてくれる……!」

「おう父上!やらいでか!」

……そんな頼政・仲綱父子のやりとりを、陰で聴いていた者がおりました。

リベンジを誓う忠臣・渡辺競彼の名前は渡辺競(わたなべの きおう)。頼政の郎党で、かの「酒呑童子」「茨木童子」退治で有名な頼光四天王の一人・渡辺綱(わたなべの つな)の子孫です。

歌川国芳「源頼光大江山にて酒呑童子を退治し給ふ」江戸時代

※ちなみに頼政は源頼光(みなもとの よりみつorらいこう)の子孫に当たり、代々の主従関係を保ち続けていました。

また、競は朝廷の警護に当たる滝口武者(たきぐちのむしゃ)としても知られ、その武勇から「競滝口」などの異名をとるほか、『源平盛衰記』によれば弓射の腕前は抜群、タフな精神と明晰な頭脳、そして都一番のイケメン……という完璧超人ぶり。

【原文】「弓矢取りては並敵もなく、心も剛に謀もいみじかりけるが、而も王城第一の美男なり」

※『源平盛衰記』十四・三位入道入寺事

加えて忠義に篤い競が、この話に怒りを覚えぬはずがありません。

「……そうか……宗盛の野郎、仲綱様にそんな侮辱を……よぅし、見ておれ!」

独りリベンジを誓い、挙兵に際して一計を案ずるのでした。

宗盛の名馬「南鐐」に乗ってさて、いよいよ頼政らの挙兵当日。もちろん競は先陣に名乗り出……たかと思ったら、あろうことか出立の刻限に遅れてしまいました。そればかりでなく、何を血迷ったのか、にっくき宗盛の元へ参陣する始末……いったいどうしてしまったのでしょうか。

もちろん、宗盛は武勇名高き競の加勢を喜んで出迎えます。

「おぉ、競滝口か!頼もしや頼もしや……しかしその方、馬はいかがした?」

競は武士にとって脚とも言うべき馬もなく、徒歩でやって来たのでした。

「は。実はそれがしの愛馬が怪我をしてしまい、なかなか駆けつけられずに困っておりました……そこで不躾なお願いにはございますが、宗盛様の愛馬『南鐐(なんりょう。煖廷とも)』をお貸し頂けませんでしょうか。敵陣に斬り込んで参ります」

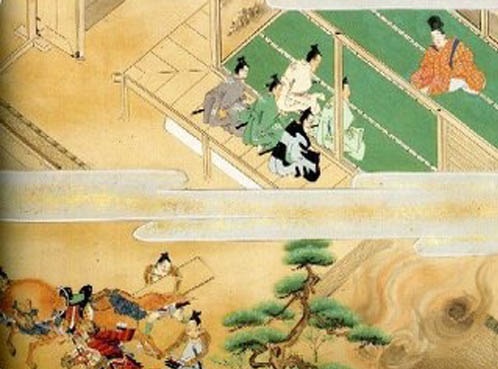

『平家物語絵巻』より、競が宗盛より名馬「南鐐」を借り受ける場面

南鐐(なんりょう)とは美しく精錬された純銀の別名で、きっと白銀のように美しい毛並みを持っていたのでしょう。

ちなみに作品によっては「何両」という漢字が当てられている事もありますが、こちらも「値段がつけられない=何両出しても買えないほどに素晴らしい馬」という意味になります。

競の申し出を受けて、日頃よりその武勇を知っていた宗盛はそれを快諾。さっそく南鐐を競に貸し与えると、競は颯爽と駆け出して行きました。

競はただ一騎で頼政の陣に駆け込むと、どっと歓声が上がりました……が、剣戟の響きは一切聞こえず、ただ喜びに沸き立っている様子。いったい、どうしたのでしょうか。

主君の怨みを倍返し!「……今は平宗盛入道」「競が宗盛の馬を見事に盗み出したぞ!」

平素の虚言は恥ですが、戦場で敵を欺くは知略というもの……頼政の挙兵に遅刻したのも、宗盛の元に徒歩で駆けつけ、南鐐を借り受けた(騙し取った)のも、すべて競の策でした。

「さぁて……素敵な毛並みのお馬ちゃんには悪いが……恨むならご主人にしろよ?」

あぁ、南鐐……(イメージ)

競は南鐐の鬣(たてがみ)と尻尾の毛をすべて剃ってしまい、焼き鏝(ごて)で馬躰にこんな文言を焼きつけました。

【原文】「昔は何両(南鐐)、今は平宗盛入道」

※『平家物語』四・競

鬣と尻尾の毛を剃って「出家」に見立てた訳ですが、出家は純粋な仏道への帰依以外にも「敗戦の謝罪」「引退・隠居」と言ったニュアンスも持っていたため、仲綱に対する侮辱の「倍返し」としたのでした。

ちょっとかわいそう過ぎますが、ともあれ南鐐は宗盛の元へ戻されます。

「……おのれ競め!かくなる上は八つ裂きにしてやるから、あやつだけは何が何でも生け捕りとせよ!」

見るも無残な南鐐の姿に怒り狂った宗盛は、郎党らに競の生け捕りを命じ、やがて戦闘が始まります。

当初から劣勢だった頼政軍はどうにか以仁王だけでも逃がそうと決死の覚悟で戦い抜き、競は宇治平等院で散々に暴れ回った末に自害したとも、伊賀国島ヶ原(現:三重県北西部)に落ち延びたとも言われます。

「うぬが意のままにはならんわい……ざまぁ見さらせ!」

歌川豊国「渡辺競滝口 坂東三津五郎」文化八1811年

宗盛の因果応報に、競の磊落な高笑いが聞こえて来そうなエピソードです。余談ながら、その後も南鐐の鬣と尻尾の毛は伸びなかったと言われています。

終わりにしかし、競らの奮戦も虚しく頼政・仲綱は敗れ去り、以仁王も討ち取られてしまいました。

それでも以仁王の発した令旨(りょうじ。皇族の出す命令)は各地で雌伏していた源氏の生き残りを奮起せしめ、それがやがて大きなうねりとなって平家打倒に動き出します。

「奢れる平家も久しからず」

平家滅亡の様子。『平家物語』巻第十一より、先帝御入水の図。

有名な『平家物語』のフレーズですが、月が満ちれば欠ける如く、いっときの権勢に驕れば遠からず報いを受けるでしょう。

たとえ死んでも、殺されてでも尊厳を守るために生命を賭ける……それを是とするか非とするか、価値観は色々あるでしょうが、かつてそのように生き抜いた武士たちの姿は、現代の私たちにも何かを考えさせます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan