大人気コミック『ファイブ』シリーズ作者・ふるかわしおり先生「画業20周年記念独占インタビュー」前編

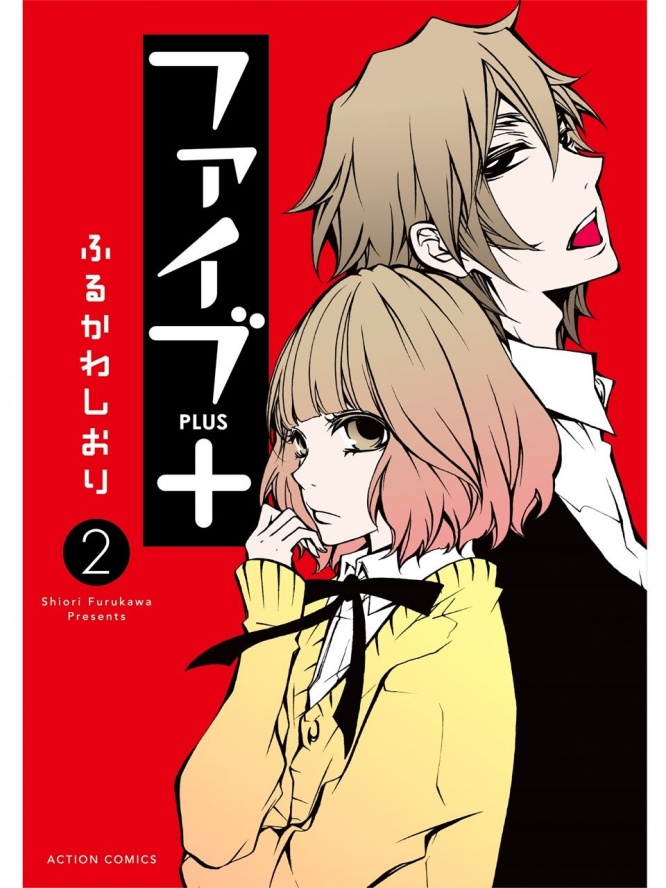

2004年からスタートし、コミック発行部数が累計370万部を突破する大人気コミック『ファイブ』シリーズ。

最強イケメン集団と天然メガネ女子が繰り広げる、普通じゃない学園の破天荒すぎるラブコメディである今作は、熱狂的なファンを生みだし、ドラマ化もされるなど、絶大な人気を誇っている。

そんな作品の生みの親で、画業20周年を迎える作者のふるかわしおり先生に、作品や、漫画家人生、はたまたプライベートについてなど、様々な質問に答えていただく単独ロングインタビューが実現した。インタビュー前編となる今回は、『ファイブ』シリーズを描かれることとなったきっかけや、制作の裏側、作品に込めた想いについて伺った。

――本日はお忙しいところありがとうございます。早速ですが、まずは『ファイブ』の物語を作られたきっかけを教えて頂けますでしょうか?

※動画は「taishu.jp」で

もともと少女漫画誌デビューだったので、デビューから4年くらいはやっぱり少女漫画を描かなきゃいけないんじゃないかという気持ちでいたんです。

でも一方で、子供の頃から『週刊少年ジャンプ』を読んでいたので、「本当は少女漫画を描けないんじゃないかな」と思っていたんですよね。

仲良くして頂いている少女漫画家さんの作画を見ても、すごい可愛くて憧れるんですが、それを自分ができるかといったらやっぱり出来ないんじゃないか、という結論に至ったんですね。

少女漫画では、例えば「初恋もの」だったり、「幼馴染の話」だったり、「エピソード」を先に作っていたんですが、段々そういった作り方に限界を感じ始めていました。

そんな時、当時の担当編集者さんに「いま描きたいものは何ですか?」という話をされたので、「まずキャラクターが動いて、そのあとエピソードが動くものを作りたい」と話し、打ち合わせを重ねていって、そこから生まれたのが『ファイブ』なんです。

もともとは、「少女漫画を描かなきゃいけない」という意識が強い時期に一番最初の話を考えたので、当初は「5人の男の子が主人公の女の子を助ける」という話しだったんです。

でも「助けられている女の子が都合良すぎじゃないだろうか」という疑問が生まれて、書き始めていた40ページくらいのネーム【※原稿を描く前に作る下書きで、マンガの設計図のようなもの】を一度寝かせてみたんです。このままこれを出しても良いことはないかもしれない、他の作品を描いてからもう一回見ようと思って。

それで、半年くらい寝かせてもう一度見たときに、「逆に男の子たちが女の子に助けられてもいいな」って思うようになって、そうなったら一気に主要なキャラクターが作れたんです。

「『ろくでなしブルース』にはかなり憧れていましたね」

――初めは逆の設定だったとは驚きました。ちなみに、ジャンプ読者だったというお話がありましたが、どんな作品がお好きだったんですか?

いわゆるジャンプの黄金期をリアルタイムで読んでいて、面白くないマンガがなかったんですよ。『ドラゴンボール』も連載していたし、『スラムダンク』に、『幽遊白書』も読んでいました。

なかでも『ろくでなしブルース』にはかなり憧れていましたね。「週刊連載でこの描き込み、このトーン【※模様柄など用途ごとに様々なパターンが印刷された粘着フィルムで、切り抜いて画に貼りつけて使う】の量はすごい」と思って。

そのあと森田先生とお話させていただく機会があったんですが、活躍されている作家さんは皆さん謙虚で、マンガを描くことが大好きで、それが画面に出てるんだなあ、と思いました。

――では、ふたたび『ファイブ』の話に戻らせて頂きますが、先生の中で個人的に好きなキャラクターはいますか?

『ファイブ』にしても、他の作品にしても、キャラクターは自分の子供だと思っているので、差をつけられないんですよね。みんな良いところもあればダメなところもあるので。

だから読者の皆さんが、「ダメなところがカワイイ」とか、「良いところだけをずっと見ています」などと言ってくださるのは、本当にありがたいことだなと思っています。

――描きやすいのはどのキャラクターですか?

作画的に描きやすいキャラクターと、ネーム的に動かしやすいキャラクターというのがいるんです。

ネーム的に勝手に動いて間違いないのは拓依(たくい)ですね。拓依は本当に万能な子で、誰かがヘコんでいたらそれにすぐ気が付くし、ゴメンとすぐに謝れるんです。

ただ拓依を描くときにはトーンの貼り方にも基準があって、それがズレると拓依じゃなくなっちゃうんですよ。だから作画的には描きにくいんですよね。

作画的に描きやすいのは泰楽(たいらく)ですかね。「怒り」や「喜び」を、一番動きがない状態でもできるキャラクターなんですよね。

「『描く時に全てを注がないと』と思って作画しています」

――なるほど、キャラクターによって大きな差があるんですね。作画ではどんなところにこだわっていますか?

雑誌に載った時に画面が小さくなってしまうので、オーバーに描くことはすごく気を付けています。

スマホなどの一番小さいサイズで読まれる時に、当初思っていたことの3倍くらいの迫力で描かないと、画面では伝わらないな、と思っています。

パソコンなどを使ったデジタルな描き方だったら後で調整ができるかもしれないですが、私の場合は紙とペンのみのアナログな描き方なので、「描く時にすべてを注がないと」と思って作画しています。

それと、ベタ【※画面の黒塗り部分】はたくさん使っているかもしれないですね。少女漫画を描いていたときは、髪の毛や洋服の一部以外は画面が白かったんですが、いまでは「洋服や髪の毛をすべて黒で統一させちゃえ」と、描いてみたりもします。華がないなとは思いますが、メリハリはあるという気がしています。

ベタの影響を受けたマンガは『BLEACH』です。ベタが美しいんですよ。バックが白くて人物の羽織っているものが黒い、しかも背景に埋もれることなくキャラクターが立っている。このワザはすごいと思います。

――作画といえば、『ファイブ』はアクションシーンを描かれることが多いと思いますが、映画などのシーンを参考にすることはあるんでしょうか?

作画のアングルを決める時に、頭の中でキャラクターを立ててカメラを動かしていくんですが、実際には本物のカメラでは撮れない位置からでも、頭の中では見えているんですね。

ですので、映画は観に行きますが、勉強としてではなく、マンガ制作のあいだに脳を休めるために行くという感じです。

ネームをカタチにしたときに、映画を観に行って脳を休めて、終わったらカフェに入ってもう一度ネームを見直します。そうすると、「やっぱりココだめだな」という風に気付くようになるんです。

でも、その作業が必ずあるから、映画には誰も誘えないんですよね(笑)。

――まるでマッサージや整体に行くみたいな感覚で、映画を観に行かれているんですね。

そうですね。マッサージの施術中にアイディアがひらめくこともあります。

個人的に親しくなったマッサージ師さんのところに伺っているときは、ひらめいたら施術をストップしてもらってネーム作業をしたこともありました。

「『終わっても続いているのがマンガなんだな』という感覚があって」

――そんな時にでも作業をされるとはスゴイですね! アナログな作画をされているとうことでしたが、そこにこだわる理由などあるのでしょうか?

紙にペンで描くのが好きなんですよ。力の入れ具合で線の太さが変えられるのがすごい楽しくて。

それと光に対して目がそんなに強くないので、ずっとモニターを見なければならないデジタル作画は厳しいのかな、と思っています。

――作品のイキイキとしている線から楽しさが伝わります。さて、長期連載が続いている『ファイブ』シリーズですが、その中でも思い入れのある回はありますか?

もともと『ファイブ』の1話目から6話目くらいまでが全部読み切りで、載ってる雑誌がすべて違ったんですね。

そのあとようやく連載が始められたのが「文化祭」の回だったので、やはりその回には思い入れがあります。第2のスタートですからね。

――いまお話がありましたが、連載が始まるときにプレッシャーはありましたか?

ありました。連載が始まったときは、「全4話、単行本1冊分でお願いします」という形で始まりましたので、当時はとにかくその4話に全精力を注ごうと思って描きました。

迷惑をかけたくなかったので、4話分のネームをキッチリ描き上げてから作画に入っていきました。だから実は幻の最終回があったんです。

ところが連載が始まってすぐに、「4回じゃなくて8回で考えてほしい」と言っていただいて。最初の4回で文化祭の1日目を描いたので、「残りの4回で文化祭の2日目を描けるな」と考えました。

そのときに「やってやれ!」という思いから、悪ノリで描いたのが「テニス」の回だったんです。爪痕を残さないと連載させて頂いた意味がないなと思って。

それで、8回に直して制作していたら、その途中で「やっぱり12回で考えてほしい」って言われて、さらにその後12回の手前で最終回を考えなくていいって言われたんです。

――なるほど、そんな風にして徐々に連載期間が伸びていったんですね。連載回数の限定がなくなった時はどんな心境でしたか?

言い方は悪いんですけど、ちょっと振り回されてる感じがして(笑)。4回目、8回目、12回目にそれぞれ最終回も考えたわけですから。

それでも今では振り回されてよかったな、と思っています。仕事をいただくことは当たり前じゃなくて、それは読み切りでも、連載でも変わらない、ということが分かりましたから。

「終わっても続いているのがマンガなんだな」という感覚があって、話は終わっているけどキャラクターたちの人生は終わってないという思いがあるんです。

「伝えたいメッセージは『1人じゃないよ』」

――「終わっても続いているのがマンガ」という言葉は印象的です。先生が『ファイブ』シリーズで読者に伝えたいこととはなんでしょうか?

「どんなにカッコいいと思われている人にだってコンプレックスはあるよ」というのが『ファイブ』を始めたスタートで、その後キャラクター1人1人が様々なコンプレックスを抱えながら、色々な出会いによって成長していく、という作品を描いてきました。

読者の皆さんもそれぞれにコンプレックスを抱えながら生きてらっしゃると思うので、「伝えたい」というよりは、共感できるキャラクターを「拾っていただきたい」という思いがあります。

例えば連載を開始した当時は、まだ「オシャレのためにあえてメガネをかける」という、いわゆる「おしゃれメガネ」が流行る前で、メガネをかけた主人公というのがいなかったんですね。

だから定番のストーリーとしては、「コンプレックスだったメガネを外したら『かわいいじゃん』って言ってもらえて恋に落ちる」というパターンだったと思うんです。

だから一番最初に担当さんとぶつかったのは、「メガネはコンプレックスじゃないんですか?」と言われたときに、「メガネは可愛いポイントなのに、なんでコンプレックスなんですか?」って返したことだったんですよね。

「主人公がメガネをしている理由が欲しい」と言われたんですが、「パーマがかかっていたり、トーンで髪色を明るくしていたりすることに理由はないのにどうしてですか?」ってことですごく話し合ったんです。じつはその担当さんメガネをしていたんですけど(笑)。

最終的に担当さんが折れてくれた時に、「メガネをしていてもいいけど、メガネをきっかけで話を展開させてほしい」と言われたので、じゃあ思い切ってメガネを割ってやろうと思って描いたのが第1話なんです。

結果的に、当時メガネをかけている子たちからの手紙の数がものすごくて、「親に相談をしてコンタクトにしたいと言っても反対されて、メガネがイヤだったんだけど、好きになりました」とか、「眼が悪くて良かったです」とか言ってもらえて、私はただメガネが可愛いと思って描いていただけなんですが、作品からそういうメッセージを「拾って」いただいたのは本当に幸せなことだと思います。

そういった手紙をくれたのが、思春期の小学生や中学生の方だったので、「メガネやめなくていいよ」ってお返事を書いたりもしました。

「良いところも悪いところも全部認めてくれる友達が周りにいるよ」っていうのが『ファイブ』だと思って描いているので、伝えたいメッセージは「1人じゃないよ」っていうところですかね。大きく言うと。

「やっぱり一人ではマンガを描けない」

――普遍的でもあり、かつ現代的でもある、素晴らしいメッセージですね。

「1人じゃないよ」って言ってくれる友達がいたら、言われた人が今度は別の人にそう言ってあげられるようになる。これは私も求めていることじゃないかな、と思います。

やっぱり一人ではマンガを描けないし、アシスタントさんたちがいてくれるから原稿は出来上がっていくので。

さらに言えば、漫画家がこれだけいて、雑誌の数がすごく少なくなってきている中で、連載をさせてくださる編集部の方々がいらっしゃるわけですから。

『ファイブ』の連載が始まった時に、印刷所の方に「ベタがキレイに出ているのは皆さんのおかげです」っていう手紙を書いたんですね。そうしたら、印刷所の皆さんが喜んでくださったと伺って。

最終的に誰かの手に渡った時に何百人、何千人の方が関わってくださって一冊の本になったり、雑誌になったりしているんだな、という実感がありますね。

(インタビュー後編は、5月7日公開です。お楽しみに!)

さらに今回、ふるかわ先生の作画の様子を撮影させて頂いた貴重な動画を公開。そのイキイキとしたペン捌きを、ぜひご確認ください!

さらにさらに、『ファイブ』、『ファイブ+』公式ツイッター、フォロー&RTプレゼントキャンペーンを実施!

動画の中で描かれていたふるかわしおり先生の直筆生原画を、抽選で1名様にプレゼント! この貴重な機会をお見逃しなく!!!

<賞品>

ふるかわしおり先生の直筆生原画、1名様

<応募期間>

2019年4月26日~5月13日23:59まで

<応募方法>

1.『ファイブ』『ファイブ+』公式Twitter(@five_comics)アカウントをフォロー。

2.『ファイブ』『ファイブ+』公式Twitterアカウントがツイートしたプレゼント告知のツイートをRT(リツイート)。

3.当選された方には、キャンペーン終了後、『ファイブ』『ファイブ+』公式TwitterアカウントからDM(ダイレクトメッセージ)をお送りします。