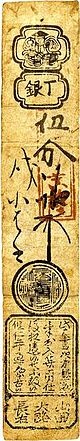

日本最古、世界で二番目に古い紙幣は伊勢が発祥だった?その紙幣の名は「山田羽書」

伊勢で生まれた日本最古の紙幣といわれる「山田羽書(やまだはがき)」を御存知でしょうか。実はこの紙幣、世界でいうと二番目に古い紙幣だとも言われています。

内宮や二見浦に観光客が集中するのであまり知られていないかもしれませんが、「伊勢河崎」という観光エリアがあります。JR伊勢市駅から北東に広がる一帯で、俗に「伊勢の台所」と呼ばれる問屋街として栄えた歴史を持つ、おかげ横町とはまた違う落ち着いたエリアです。

そこに元は酒問屋だった「伊勢河崎商人館」という資料館があり、山田羽書が紹介されています。

伊勢山田羽書は1610年頃、御師と呼ばれる旅行代理業を受け持つ神職たちや、商人たちが集まって作った組織「山田三方」によって発行され、明治時代まで約250年間に渡り流通し、伊勢一帯で使用できるものでした。

山田羽書

当時、関西では主に丁銀と呼ばれる銀貨が流通していましたが、それは嵩ばる上に重く不便。そこで、商人たちが金額を紙に書いて預かり手形とする「山田羽書」が生まれたということです。

この羽書に両替することで神宮参拝時の宿泊や飲食代、土産物の購入や遊郭での遊びなどなど、様々な支払いが行えました。重たい貨幣をジャラジャラと持たずにスマートに観光できたのですね。

流通すると不安なのが偽造。組合は偽造防止のために7年ごとに図柄を変更、版木を多用し図柄も細かく多色刷りに。そして少なくとも10以上の印が押されていたようです。

羽書のシステムは地域外でも流用され、全国で流通する商人札や藩が独自に発行する紙幣「藩札」の起源ともなりました。

ちなみに世界で一番古い紙幣は中国の「交子」というもので、北宋時代(960~1127年)のもの。

実は日本でも、山田羽書の登場以前、建武元年(1334年)に後醍醐天皇が紙幣を発行したと『太平記』に記されています。しかし、内政不安で朝廷の信用が低かったためか流通せず、現存もしていません。幻の紙幣は「楮幣(ちょへい)」と呼び、和紙の原材料でもある植物のコウゾから出来た物だったようです。その後失脚してしまう後醍醐天皇、目の付け所はよかったのかもしれません。

山田三方の管理下で発行されていた羽書は、17世紀になると江戸幕府の役職の一つ、山田奉行の管理下に置かれます。後に幕府により藩札が廃止されても山田羽書だけは許可されていたというから、いかに信用が高かったのかがわかりますね。

ちなみになぜ「羽書」と表記するのかは不明のようです。貨幣に比べて羽のように軽いからでしょうか・・・?

お財布に入っていると、字のごとく飛ぶように使ってしまいそう!?

参考:株式会社平凡社世界大百科事典 第2版、伊勢河崎商人館

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan