森鷗外にとって「サードプレイス」だった小倉時代の墓所探訪

今年4月から施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」を受け、残業を規制する企業が増えてきた。しかしその影響から、定時に家に帰っても「居場所がない」「育児や家事を手伝わなければいけない」ということで、あえて街を数時間、フラフラ歩き回った後に帰宅する「フラリーマン」が顕在化しているという。

■左遷?栄転?小倉に赴任を命じられた森鴎外

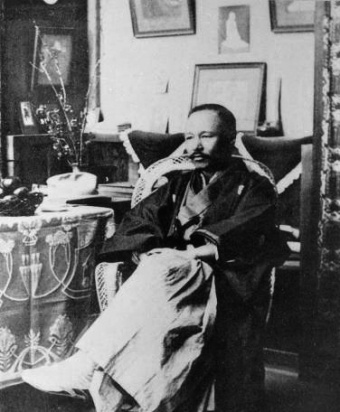

自分の「居場所」がないことから辛い思いをしたのは、現代のサラリーマンに始まったことではない。例えば、明治〜大正期において数多くの翻訳・小説・詩・戯曲・評論をなし、陸軍軍医でもあった、日本を代表する文学者・森鷗外(1862〜1922)もそうだった。明治32(1899)年6月、作家活動と並行して軍医としてのキャリアも重ねていた、37歳の働き盛りであった鷗外は、「左遷」か「栄転」か、いずれにせよ、自身にとっては思いがけない形で、福岡県の小倉(こくら)市(現・北九州市小倉北区)への赴任を命ぜられた。

■小倉赴任を命じられるまでの森鴎外のキャリア

石見國(現・島根県)津和野(つわの)で生まれた鷗外だが、11歳の時からずっと帝都・東京で暮らし、東京大学医学部卒業後の22歳から4年間、ドイツに留学するなど、当時の最先端の文化・文明の中に在った「洗練された都会人」かつ、日本の「中心」において、日本という国を支えている自負を有していた「エリート」だった。

それゆえ鷗外にとっては、小倉は、江戸期は小倉藩の城下町だったが、明治31(1898)年に陸軍の第12師団が置かれ、「軍都」としての体裁を整えつつあった「場所」だったとはいえ、「僻地」に「飛ばされた」感は大きかったことだろう。当初は鷗外にとって、「決して得意なる境界には無之(これなく)」、「人の好まぬ処(ところ)にありてする奉公が真の奉公なり」と決して「乗り気」「意気揚々」ではなかったものの、およそ3年の時を経る中で「心身共に健(すこやか)」となり、「少シモ退屈ト云(いう)コトヲ知ラズ」と思うほど、充実した時を過ごしたのである。果たして森鷗外は小倉で、何をしていたのだろうか。

■小倉に赴任後、九州の名所を訪ね歩いた森鴎外

小倉に着任した明治32(1899)年6月16日から、小倉を離れ、帰京した35(1902)年3月28日までの日々を記した『小倉日記』によると、鷗外は、軍務の合間を縫って、雑誌寄稿6誌、新聞寄稿6誌、講演会7回を行い、4冊の本を著した。

こうした「活動」は、実力ある「有名人」であれば、今日でも珍しいことではないかも知れない。しかし鷗外はそれらに加え、太宰府(現・太宰府市)では太宰府天満宮や観世音寺(かんぜおんじ)、都府楼(とふろう、大宰府政庁)跡探訪、近江土山(現・滋賀県甲賀市)の常明寺を訪れた際は、祖父・森白仙の墓を発見したり、大分では宇佐(うさ)八幡、そして小倉の広寿山福聚寺(ふくじゅじ、現・北九州市小倉北区)参詣など、主に「九州」ゆかりの人物や「場所」をあちこちと訪ね歩いている。それは着任当時の鷗外が、福岡日日新聞の記者に、「九州、特に筑豊は古来歴史上の事績に富むと聞いている。今回任地に来て、これを探求すれば、文学上の材料を得るだろうと楽しみにしている」と語ったことを「実践」していたのだろう。

■人との出会いも大事にした森鴎外

しかも鷗外の場合、「歴史探訪」ばかりではなかった。ドイツ人医師のエルヴィン・フォン・ベルツ博士(1849〜1913)、小倉の教育者、杉山貞(1843〜1913)、筑豊炭田の炭鉱王・貝島太助(かいじまたすけ、1845〜1916)、機械式計算機を発明した豊前(ぶぜん、現・福岡県豊前市)の青年・矢頭(やず)良一(1878〜1908)、豊後(現・大分県中津市)の儒医で漢詩人の戸早春邨(とはやしゅんそん、1837〜1906)、幸田露伴の兄で探検家の郡司成忠(1860〜1924)など、年齢や職業や立場が異なる多彩な人々と会い、それを「養分」としていたのだ。

更に鷗外は、小倉馬借町(ばしゃくまち、現・北九州市小倉北区)にあったカトリック教会の司祭、フランソワ=グザヴィエ・ベルトラン神父(1866〜1940)の下でフランス語を習い始めたり、師団の将校のためには、プロイセンの将校、カール・フォン・クラウゼウィッツ(1780〜1831)の『戦争論』(1832年)を、そして小倉市民有志のためには心理学の講義を自ら行ったり、小倉の安国寺第27代住職・玉水俊虠(たまみずしゅんこ、1866〜1915)から唯識論の講義を受け、自分は逆に俊虠にドイツ語を教えていたのだ。

■小倉赴任時代の経験が森鴎外の代表作「山椒大夫」を作った

こうした日々を過ごしていた鷗外だったからこそ、「負け惜しみ」ではなく、心から「心身共に健(すこやか)」となり、「少シモ退屈ト云(いう)コトヲ知ラズ」と思ったのだろう。実際、この小倉経験が、彼が旺盛な作品を生み出し始める明治42(1909)年以降の、彼自身の作家としての人生の下地となった時期だったことは言うまでもない。

彼の作品でよく知られるもののひとつ、『山椒大夫』(1915年)は、筑紫(現・福岡県筑紫野市)にいる父を尋ねて、越後(現・新潟県)を旅していた幼い安寿(あんじゅ)と厨子王(ずしおう)の姉弟が、人買いに売られ、苦難の道を歩むという、浄瑠璃や説経節で長らく語られてきた物語だが、これを鷗外は過去の物語そのままに描写するのではなく、自身の想像力をもって表現することに成功した。しかもこの山椒大夫物語を後に物するきっかけとなっていたのが、小倉赴任後に訪れた太宰府において、鷗外は、菅原道眞(845〜903)が太宰府に流された際、紅姫と隈麿という幼子も連れてきていたのだが、その子らも程なくして亡くなってしまったという話を聞いていた。それが後々、鷗外の『山椒大夫』に活きたというのだ。

■森鴎外は墓所も探訪していた

しかも鷗外の「歴史探訪」は、ただ単に名所旧跡を訪れ、その土地ゆかりの言い伝えを聞き取ることばかりではなかった。特に鷗外は、多くの著名人の墓を訪れ、その墓をスケッチし、墓石に掘られた文字を克明に記録し、あれこれと思索を巡らせていたのである。彼が訪れた墓は、以下の通り、8箇所にも及んでいる。

■貝原益軒(江戸期の本草学者・儒者、1630〜1714)の墓(現・福岡県福岡市中央区)

■熊本・宗岳寺の井澤蟠龍(江戸中期の国学者・武術家、1668〜1731)の墓(現・熊本県熊本市)

■加藤清正(戦国武将、1562〜1611)の墓(現・熊本県熊本市)

■高山彦九郎(江戸期の尊王思想家、1743〜1793)の墓(現・福岡県久留米市)

■大分・日田で江戸時代の儒学者・廣瀬淡窓(1782〜1856)一門の調査の後、その門人で、後に専念寺の住職となった平野五岳(1811〜1893)の墓(現・大分県日田市)

■亀井南冥(儒学者で医師、1743〜1814)の墓(現・福岡県福岡市中央区)

■佐賀・唐津の近松寺で近松門左衛門(1653〜1724)の墓(現・佐賀県唐津市)

■下関・赤間神社で平家一門の墓、「七盛塚」(現・山口県下関市)

■訪れた墓所について詳細に記録していた森鴎外の心の内とは

訪れた墓所の数や鷗外の熱心な記録のさまを勘案すると、必ずしも旅の「偶然」とは言えないだろう。

それは、著名人の墓所を訪れることで、鷗外が置かれていた「左遷」の立場から、「中央」に復帰することを祈念し、捲土重来を誓ったのではないかとも考えられるが、それよりも、彼自身の「見知らぬ場所」に対する純粋な興味や好奇心に加え、墓に葬られた先人たちの人生を「医者」の冷徹な理性で記録の後、分析し、「文学者」の情動でそれを受け止め、あれこれと自由に、その人物たちの人生に思いを巡らせ、自身の心の奥深くに埋め込んでいたのだと考えられる。

■森鴎外にとって探訪はサードプレイスだったのかもしれない

こうした鷗外の小倉時代は、彼の作家人生の「充電期」であったと、後世の第三者が客観的に眺めれば、そう結論づけることは容易だが、当の鷗外自身にとっては、日々、思い悩むところがあったはずである。だからこそ、忙しい軍務の合間を縫って、あちこちを訪れ、多くの人々と会い、新たな勉強を始め、自らも誰かに教えていたのだ。こうした態度は、現代の「フラリーマン」たちと、少しも異なることはない。

しかしそこで鷗外は、同じように、慣れない土地である福岡の太宰府に流された菅原道眞のように、「非業の死を遂げた悲劇のヒーロー」さながらに、小倉で鬱々と暮らしたまま、生涯を閉じることはなかった。「中央」に復帰し、高位の軍医のみならず、大文豪としての人生を全うした。自分の「不幸」に酔いしれ、そのまま自滅するのではなく、そこから新たに生まれ変わる底力を身につけることができたのが、まさに鷗外の小倉時代だった。

そうした意味においては、鷗外が小倉時代に行っていた様々な活動とは、アメリカの都市社会学者のレイ・オルデンバーグが言う、人間の活動において、家を「第一の場所(first place)」、学校や職場を「第二の場所(second place)」として、日々過ごしているものの、「第一の場所」とも「第二の場所」とも違う、「とびきり居心地よい場所(the great good plece)」である、「第三の場所(thid place)」を獲得することができたとも言えるのだ。

オルデンバーグが言う「サードプレイス」とは、昔ながらのイギリスのパブや、フランスのカフェテラスなど、人々が気楽に集うことができ、しかもそこでは、「第一の場所」や「第二の場所」で重要視されている社会的地位や立場を超えて、交流の場を持つことができることの重要性を説いているものだ。しかも「サードプレイス」は単なる「交流の場」を超えて、地域そのものを、「サードプレイス」を通して活性化させる力をも有しているという。

筆者は、人と「交流」はもちろんのこと、話すことすら苦手ならば、または、「それどころではない」心身の状態であるなら、無理をすることはないと考える。しかし、「第一の場所」や「第二の場所」ではない、自分なりの「第三の場所」で静かに時を過ごすだけでも、気持ちの上でも違うのではないか。

傍目には「フラリーマン」だったり、鷗外が行ったような「墓所探訪」でも構わない。何の義理もしがらみもなく、自分が自分らしくリフレッシュでき、日々縛られている様々なことから解き放たれる「場所」を持つことが、人間には大事なのだ。

今現在、傍目には、「寄り道しないで、まっすぐ帰って来ればいいのに!」「見ず知らずの人のお墓なんて、怖い…」かもしれないが、人はどうなるかわからない。鷗外のように、時を経て、そうした「ふらふら歩き」で得た多くのことが、その人の人生を開花させることになる可能性は大いにあるのだから。

■参考文献

■森林太郎「我をして九州の富人たらしめば」『福岡日日新聞』1899年9月26日(5頁)

■小林安司「小倉の森鷗外遺跡」北九州市の文化財を守る会(編)『北九州市の文化財を守る会 会報』No. 2 1971年5月28日(4−5頁)北九州市の文化財を守る会(刊)

■桜田満(編)『現代日本文学アルバム 第1巻 森鷗外』1974/1979年 学習研究社

■森鷗外『鷗外全集』 第35巻 1975年 岩波書店

■案浦照彦「軍都小倉」西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(編)『福岡県百科事典』上巻 1982年(649−650頁)西日本新聞社

■米津三郎「小倉(北九州)」西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(編)『福岡県百科事典』上巻 1982年(753−754頁)西日本新聞社

■野田卯太郎「森鷗外」西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(編)『福岡県百科事典』下巻 1982年(973頁)西日本新聞社

■案浦照彦「第12師団」西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(編)『福岡県百科事典』下巻 1982年(11頁)西日本新聞社

■小田切秀雄「森鷗外」日本歴史大事典編集委員会(編)『普及新版 日本歴史大事典』第9巻 1985年(281頁)河出書房新社

■海老田輝巳「森鷗外の小倉における生涯学習活動」ブストス・サナリオ(編)『九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学生涯学習センター紀要』第4号 1999年(43−52頁)九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学生涯学習センター

■山崎一穎(監修)『森鴎外―近代文学界の傑人 (別冊太陽 日本のこころ 193) 』2012年 平凡社

■「森鷗外生誕150周年記念シンポジウム 『森鷗外 小倉時代の業績 −左遷説・非左遷説を超えて−』」(2012年6月19日)出口隆『生誕百五十年記念 森鷗外小倉時代の業績』2012年(17−45頁) 北九州森鷗外記念会

■轟良子「小説家・森鷗外にとっての小倉 −小説執筆の有無とその理由の考察−」出口隆『生誕百五十年記念 森鷗外小倉時代の業績』2012年(143−156頁) 北九州森鷗外記念会

■レイ・オルデンバーグ 忠平美幸(訳)『サードプレイス コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』2013年 みすず書房

■森鷗外 穴井誠二(訳)三澤勝己(漢文指導)『現代語訳 小倉日記』2014年 穴井誠二(刊)

■片岡亜希子・石山恒貴「地域コミュニティにおけるサードプレイスの役割と効果」岡本義行・松本敦則(編)『地域イノベーション』第9号 2017年(73−86頁)法政大学地域研究センター

■文京区立森鷗外記念館(編)『少しも退屈と云(いう)ことを知らず 鷗外、小倉に暮らす』2019年 文京区立森鷗外記念館

■「ふるさと歴史シリーズ 北九州に強くなろう No.11 :『小倉日記』時代の森鷗外」1999年

■「小倉日記」時代の森鴎外 『西日本シティ銀行』

■「働き方改革の代償?フラリーマンが増えた理由とは」『Work × IT』2018年7月26日

■「森鷗外が住んだ町……鍛冶町」『鍛冶町・堺町を明るくする会』2018年6月14日