日本史を2万年も増やした男「相澤忠洋」を君は知っているか?

「納豆売り」は仮の姿、その正体は…

日本史では、よく約1万3000年前ごろに始まった縄文時代が歴史の「原点」のように考えられがちです。

実際、日本では戦後までの長い間、縄文時代よりも前の旧石器時代には、日本には人が住んでいなかったと考えられていました。

旧石器時代は、理科でいう地質年代では「更新世」にあたりますが、この更新世の時代の日本は火山活動が盛んで、人類が生活できる環境ではなかったとされていたのです。

その先入観があったためか、長い間、更新世の地層を発掘しようという人はいませんでした(皆無ではなかったけど、学会から批判されまくっていたようです)。

この状況が一変したのは、太平洋戦争が終わった翌年の1946(昭和21)年のことでした。一人のアマチュア考古学者が、更新世の関東ローム層から石器を発見したのです。

このアマチュア考古学者の名は、「相澤忠洋(あいざわただひろ)」。

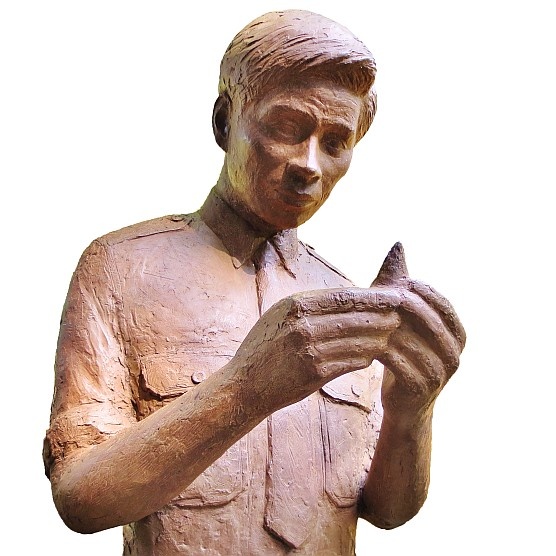

子供の頃から土器片や石斧などに心をときめかせていた彼は、大人になってからも納豆などの行商をしながら独学で考古学を学び、空いた時間に発掘作業をしていました。

そもそも、彼が納豆の行商をしていた理由というのが「朝晩行商に出て、日中は発掘ができる」からでした。彼は生前、「考古学がやりたいから、納豆の行商をしているのだ。サラリーマンでは、時間に拘束され遺跡の踏査が自由に出来ない。目的の手段として行商をしている」と言っていたそうです。

彼が、日本史の常識を覆すことになる石片を見つけたのは、群馬県新田郡笠懸村(現・みどり市)の小さな丘陵地帯の赤土の中からでした。

ただしこれは旧石器と断定はできず、相澤は発掘を独自に続けていきます。

そして1949(昭和24)年の夏、彼は槍の先につけて使われていたと思われる「槍先形石器」をついに発見しました。これは黒曜石でできた、完全な形をしたものでした。

相澤のこの発見が、かの有名な「岩宿遺跡」の始まりでした。のちに本格的な調査が始まると、いわゆる「打製石器」がいくつも出土しました。古いものでは約3万5000年前のものも含まれており、日本には縄文時代より古い「旧石器時代」が存在することが分かったのです。

アマチュア考古学者の情熱が、日本の古代を縄文時代よりもさらに2万年以上も「増やした」のでした。

「旧石器時代」とはどんな時代かさて、改めて「旧石器時代」とはどんな時代だったのでしょうか。

それは「日本列島」がまだ存在せず、ユーラシア大陸とひと続きになっていた頃のことです。北からはマンモスが、南からはナウマンゾウやオオツノジカなどが、大陸から日本(のちに「日本列島」となる地域)に渡ってきました。日本人の遠いご先祖様たちも、こうした大型獣を追ってやってきたと考えられています。

ただ、そうした人たちの骨は、ほとんど発掘されていません。かろうじて沖縄県の港川人や静岡県の浜北人などがある程度で、それらも猿人・原人・旧人・新人の順に出現した人類の中では最後の「新人」段階のもので、それより古い化石人骨は未発見です。

日本は酸性の土壌が多いため、人骨は土の中で消滅しやすいのです。

こうした「旧石器時代」の人々は、石を打って作る、石斧やナイフのような打製石器を使っていました。時代が進むと、槍のように使う「尖頭器」や、小型の細石器も使われるようになりました。多くは狩猟用で、主な材料は天然のガラスである黒曜石などだったと考えられています。

黒曜石は切れ味が鋭く、現在でも手術用のメスとして使われるなどしています。

遺跡からは、肉を調理した痕跡や集落の痕なども見つかっています。縄文時代と比べて生活の痕跡を示すものが少なく、旧石器時代の人々は一か所に定住せずに頻繁に移動していたとみられています。

考古学者・相澤の艱難辛苦相澤忠洋の功績について簡単に記してきましたが、実際には、彼が「旧石器時代」を発見した考古学者として認められるまでは長い年月が必要でした。

当初は、相澤の発見をまともに取り合う学者はいなかったのです。

なんとか考古学者たちを説得しようと、彼は自転車で何度も群馬と東京を往復したそうです。

また、岩宿遺跡が発掘されても、彼はただの情報提供者としてしか扱われませんでした。しかも、地元の人や郷土史界からは売名だの詐欺師だのと誹謗中傷を受けました。

相澤はそれでも情熱を失うことなく、発掘に人生を捧げたのです。

彼が優秀な、れっきとした一人の考古学者として世間に認められるまでは、最初の石器の発掘から約20年もの歳月がかかりました。

今では、旧石器時代の概要は教科書でも当たり前のよう書かれています。これを現代の私たちが学ぶことができるのも、全ては相澤が考古学にかけた情熱のおかげなのです。

彼の発掘調査は岩宿遺跡を発見した後も続き、晩年までに発見した遺跡の数は21カ所にのぼります。

また、最後に発見された夏井戸遺跡には、現在「相澤忠洋記念館」があります。

この夏井戸遺跡は、約6万年以上前の前期旧石器時代のものとされています。

生前、相澤はなんとここに廃バスをもちこみ、「赤城人類文化研究所旧石器研究室」を開設して仲間と発掘を行っていたそうです。

最後まで情熱を失わず、大好きな発掘調査に人生を捧げた相澤忠洋氏。彼の熱意が、日本史の何万年ぶんもの歴史を「増やした」と考えると凄いですね。こうした情熱をもって私たちも生きていたいものです。

(相澤忠洋の姓の表記については、書籍やサイトによって「相沢」「相澤」と二種類ありますが、本稿では「相澤」で統一しました)

参考資料

相澤忠洋について – 相澤忠洋記念館公式ホームページ 山﨑圭一『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書』日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan