平安時代に神事から派生? 性サービスを生業とした「遊女」の起源と歴史

風俗業に従事する女性には様々な呼称が用いられるが、古くは「遊女(ゆうじょ)」と形容された。遊女の歴史は長く、時代によって形態や呼称を変化させながら現代まで脈々と息づいている。

今回は、日本における遊女の起源と歴史をご紹介する。

遊女とは特定の場所で男性に対して性的行為に従事する女性をいい、現代における売春婦にあたる。呼称や行為の内容は時代によって異なり多種に及ぶ。

本来、遊女とは芸能全般に従事する女性を表す呼称だが、性的行為を生業とする遊女の出現と浸透に伴い、現在では売春婦や娼婦と認識されることも多い。

遊女の発生遊女の起源は正確にわかっていない。現在では神に仕える巫女から派生したとされる説や、朝鮮半島から渡来したという説などがある。

現代認識としての遊女にあたる存在の起点は定かでないが、日本において遊女という記載が最初に登場するのは、西暦700年代の後半に成立した「万葉集」である。

万葉集内には遊行女婦(うかれめ)と表現され、遊女たちが実際に詠んだ和歌が現存している。

遊女の歴史遊女の具体的存在が確認できる奈良時代後期から平安時代前期は、遊女の仕事内容が神事を内包する遊芸から、性行為を中心とする遊芸に以降する過渡期であったと推察できる。

平安前期以降には、性行為を商品化し報酬を得て生業と形態が確立した。遊女たちは特定の土地や宿場に常駐し客をとった者や、全国を放浪する者もあり、歌と売春を目的とした「傀儡女(くぐつめ)」、男装して舞を披露する「白拍子(しらびょうし)」などのような遊女も現れた。

源義経との恋を引き裂かれた悲劇のヒロイン・静御前。その職業「白拍子」とは?

源義経との恋を引き裂かれた悲劇のヒロイン・静御前。その職業「白拍子」とは?

鎌倉時代には、街道沿いに宿屋が増加し、遊女が集まった影響から様々な問題が起こり、源頼朝によって遊女を取り締まる役職ができた。

室町時代前後になると、それまで自由業として全国各地で客をとっていた遊女たちは集団を形成し、特定の地域や街に集まり売春を行うようになる。取り締まりは厳格化し、税金の対象となって幕府の統治下で営業するようになる。

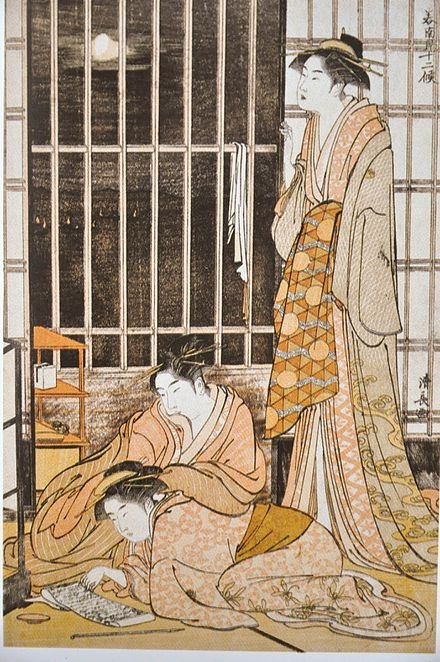

安土桃山時代。遊女が活動する地域を専用に囲った「遊廓(ゆうかく)」が登場し、遊女活動は全盛期を迎える。徳川の治世、江戸の吉原にできた遊廓は幕府からの許可を得て栄えた。

明治5年(1872)の東京・吉原遊廓(Wikipediaより)

江戸期に盛り上がりをみせた遊廓の数は最盛期に数百を超えたが、明治期に入ると外国からの売春制度批判や、国内における反対運動などの影響により、遊女の社会的地位は下降していく。

明治33年の規定により、警察署名簿に登録済みの遊女のみ指定の貸座敷における商売が認められたが、戦後に遊廓は廃止。昭和32年の売春禁止法施行により売春そのものが違法となった。

〈参考〉

花街を生きた女性

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan