藩主なのに脱藩して戊辰戦争を闘い抜いた「最後の大名」林忠崇の人生が波乱万丈すぎ!【前編】

時は幕末、日本国の未来を切り拓こうと多くの志士たちが脱藩して各地を東奔西走しましたが、その中に「藩主(大名)」がいたと聞いたら、どう思うでしょうか。

「自分の治めている藩をわざわざ脱しなくても、藩主の立場や国力を活かした活動をすればいいのに」

確かにその通り。しかし幕末志士の先駆者である吉田松陰(よしだ しょういん)先生はこう詠みました。

かくすれば かくなるものと しりながら

やむにやまれぬ やまとだましい

【意訳】自分の行動がどういう結果を招くか、そのくらいは百も承知……それでも日本国の行く末を思えば、行動せずにはおれんのだ!

地位も保身もかなぐり捨てて幕末の奔流に身を投じ、賊将となって明治維新の苦境を耐え抜いた「最後の大名」、彼の名は林忠崇(はやし ただたか)。

今回は、その波乱万丈すぎる生涯を辿ってみたいと思います。

異例すぎ!藩主自ら脱藩して遊撃隊に林忠崇は江戸時代末期の嘉永元年(1848年)7月28日、上総国請西藩(じょうざいはん。現:千葉県木更津市)藩主・林忠旭(ただあきら)の五男として誕生しました。

幼名は昌之助(まさのすけ)、早くから利発で文武両道との評判高く、将来を嘱望されていたそうです。

林家は甲斐源氏の末裔である小笠原(おがさわら)氏の傍流で、徳川将軍家の始祖・松平親氏(まつだいら ちかうじ)の代から仕えた(※)という最古参の忠臣。

(※)伝承によれば、困窮していた親氏に兎の吸い物を振る舞ったご縁から主従関係が始まったと言い、その恩を忘れぬよう、徳川家では正月になると兎の吸い物を食したと言います。

それゆえ徳川将軍家に対する忠義の篤さは尋常ならざるものであり、それが忠崇の運命を決したと言えるでしょう。

さて、20歳となった慶応3年(1867年)に藩主の座を継いだ忠崇でしたが、翌慶応4年(1868年)に戊辰戦争が勃発すると、徳川将軍家(※)を守るべく兵備を増強。

(※)すでに大政奉還しているため、厳密には旧幕府。

総大将の徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)が鳥羽・伏見の戦いより敵前逃b……もとい江戸へと帰還。さぁ薩摩・長州らの新政府軍が迫って来るかと思っていたら、4月11日に江戸城が明け渡されました(いわゆる無血開城)。

これで戦は避けられ、徳川家は安堵されるかと思っていた4月13日、忠崇の元へ福田八郎右衛門(ふくだ はちろうゑもん)ら率いる撒兵隊(さっぺいたい)がやって来ます。

「薩摩・長州の連中が江戸城を受け取っただけで終わる筈がありませぬ。徳川家を守るためにも、徹底抗戦せねばなりませぬ!」

八郎右衛門の話を聞いた忠崇は徳川家を守るべく挙兵を決意しますが、この撒兵隊は破落戸の寄せ集めで素行が悪く、口先ばかりで行動を起こそうとしません。

「一体そなたらは、いつになったら兵を挙げるのか!」

「いや、そうは仰せられましても、なかなか支度に手間取りまして……」

貴重な時間を浪費するばかりの撒兵隊に失望し、若き情熱を持て余していた忠崇の元へ、今度は伊庭八郎(いば はちろう)と人見勝太郎(ひとみ かつたろう)率いる遊撃隊(ゆうげきたい)30数名がやって来ました。

彼らは徳川慶喜の護衛として伏見方面で戦っており、撒兵隊など兵乱に乗じて食い扶持にありつこうとする連中とは一線を画する勇士揃い。

「我が志は、そなたらと共にある!」

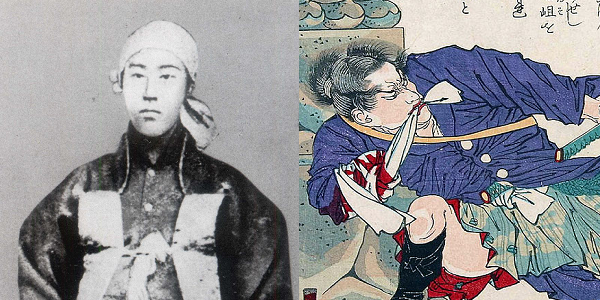

後に戦闘で負傷、片腕となっても最期まで闘い抜いた剣客・伊庭八郎。Wikipediaより

その覚悟に感動した忠崇は、藩主の立場にありながら自ら請西藩に対して脱藩届を提出。家臣70数名と共に遊撃隊へ入隊したと言うから驚きです。

この時の思いを、後に忠崇はこう述懐しています。

「請西を出る時は、藩主たる私自身脱藩届けを出したんですわ。これには領民に迷惑をかけまいとの気持だったわけだが、考えてみると『藩公自身の脱藩という例はまずありますまいなあ』と笑われました」

※林勲 編『上総国請西藩主一文字大名林侯家関係資料集』より

忠崇は当時21歳、若気の至りと言えばこれ以上の至りもありませんが、何としてでも徳川家を守り抜きたいその一心で、地位も財産も捨てた潔い態度はなかなかの痛快事。

藩主の座は弟(従弟、甥など諸説あり)の林忠弘(ただひろ)に譲り、閏4月上旬、忠崇ら遊撃隊は房総半島を船出したのでした。

激闘に身を投じた半年間さて、相模湾を渡って真鶴(現:神奈川県真鶴町)に上陸した遊撃隊の面々は小田原藩(現:小田原市)に協力を求めます。

「共に徳川家を代々扶翼し奉った譜代の忠臣同士、力を合わせて薩長に立ち向かいましょうぞ!」

しかし、小田原藩主の大久保忠礼(おおくぼ ただのり)は金銭や食糧を提供するのみで、加勢を出してはくれませんでした。

「ふむ、致し方あるまい……しばらく様子を見ながら、粘り強く説得して参ろう」

遊撃隊は御殿場(現:静岡県御殿場市)に移動して陣を布くと、薩長新政府軍に追われた旧幕臣たちが続々と参集し、気づくと300名を超える一大勢力に成長します。

「作戦行動を効率的に展開するため、軍を四つに分けよう」

そこで、人見勝太郎が第一軍、伊庭八郎が第二軍、岡崎藩(現:愛知県岡崎市)を脱藩した元藩医・和多田貢(わただ みつぐ)が第三軍、そして忠崇は請西藩士を中心とした第四軍を率いるよう編成。

およそ一ヶ月ほど形勢を窺っていたところ、慶応4年(1868年)5月15日に江戸の上野で彰義隊(しょうぎたい。旧幕府軍)と薩長軍が衝突。後世に言う上野戦争です。

「今が好機、我らも後れをとるまいぞ!」

遊撃隊のうち第一軍と第三軍が先走って説得すべきだった小田原藩と戦闘を始めてしまい、もはや止められぬと見て第二軍と忠崇ら第四軍も参戦。

5月26日、遊撃隊と小田原藩は箱根山崎で死闘を演じ、一時こそ優勢となりながら結局は惨敗を喫し、這々(ほうほう)の体で館山(現:千葉県館山市)まで逃げ帰りました。

「まだだ!同志らは奥州へ転進してなおも抵抗していると言う。我らも急ぎ参るのじゃ!」

旧幕府老中の安藤信正(あんどう のぶまさ)より要請を受けて会津藩の救援に向かい、苦境を闘い抜きながら仙台まで後退します。

「このままではジリ貧だ……一気に蝦夷地(現:北海道)まで退いて態勢を立て直し、薩長軍を迎え撃つべきではないか?」

旧幕府軍の中にそうした声が上がる中、忠崇はなぜか戦意を喪失。

「聞けば徳川家はすでに70万石の所領が安堵され、大名としての存続が決定している以上、なお抗戦を続けることが徳川家を守ることにつながるのか……?」

もはや「徳川家を守るため」という挙兵の目的は達せられたため、忠崇は新政府軍に対して降伏を決断。

「「「殿が左様のお気持ちであれば、我らもお供仕る」」」

「皆の者、これまでよう戦うてくれた……」

かくして明治元年(1868年)9月、忠崇は激戦を生き残った元請西藩士19名と共に新政府軍へと降伏。

およそ半年にわたる戦さの日々は終わりを告げたのですが、忠崇の人生には、また新たな苦闘が待ち受けているのでした。

【続く】

※参考文献:

河合敦『殿様は「明治」をどう生きたのか』扶桑社、2021年7月 中村彰彦『脱藩大名の戊辰戦争 上総請西藩主・林忠崇の生涯』中公新書、2000年9月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan