日本文学はピカソに先んじていた!?『和泉式部日記』とシュールレアリスムの関係

皆さんはパブロ・ピカソの絵は一度は見たことがあると思います。と言っても「見た」だけで、何がなんだか分からないままだったという人が大部分でしょう。

ピカソの絵は難解です。人間の鼻は横向き、目も上に飛び出して手足はバラバラ。それなのになぜかピカソは20世紀を代表する超大物の画家とされています。これはなぜでしょう?

それを解く手がかりの一つが、実は日本の古典『和泉式部日記』に隠されていました。そこにあるのはある種独特の自然観・人間観です。ピカソの絵を通して、そうした自然観・人間観によって人間性を回復させようという思想が見えてくるでしょう。

世界史的な話になりますが、第一次世界大戦のあと、シュールレアリスムという運動が盛んになりました。これは、戦争によって明らかになった現代人の非人間性を反省し、人間性を回復させようという運動です。

で、その一つにデペイズマン(視点移動)という運動がありました。

視点移動がなぜ人間性の回復につながるのかというと、「視点を定める」ことは、実は人間中心の見方だからです。

ある視点から物事を見るのは、別の視点から見ることを否定しています。しかし、ここで別の視点から見たとしても、視点はそれで全部ではありません。いくらでも、さまざまな方向から見ることができます。一つの物事を見るのに、すべての視点から見ようとすると永遠に終わりません。

つまり「よりたくさんの視点から見ようとする」ことは、神秘的な「永遠」につながることでもあります。

多様なものの見方を通して、ひとつの視点にこだわる人間のエゴを投げ出す。これが視点移動による人間性の回復です。

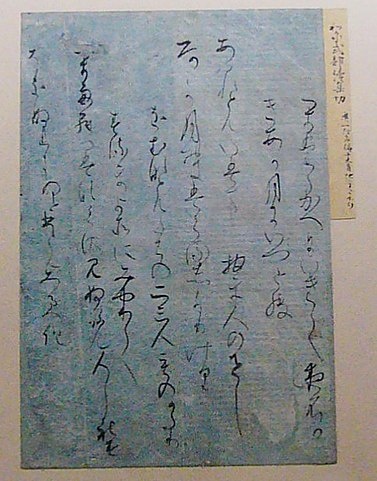

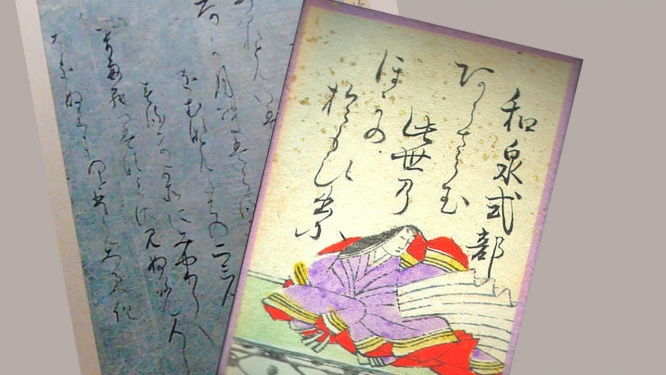

『和泉式部日記』の中のデペイズマン実は11世紀頃の古典文学作品『和泉式部日記』の中に、すでにこういう視点が登場しています。

和泉式部という情熱的な歌人が、恋人を亡くしてすぐ後にその弟と恋愛するという、実に奔放な愛の物語です。

ところがこの物語、「視点移動」が甚だしく、語り手が一人称とも二人称とも三人称ともつかない不思議な記述なのです。

物語のある時点では、主人公の和泉式部は「私」として登場します。しかし、別のシーンでは第三者として登場したりするのです。国文学者はこれは日記なのか物語なのかと議論しますが、考えようによってはこれも、視点が「私」「あなた」「彼(彼女)」に定まらない視点移動のシュールレアリスムです。

もうお判りでしょう。ピカソの絵も同じで、ひとつの固定された時間・空間の中で視点がめまぐるしく変わっているから、鼻が横向きになったり、目が上向きになったりするんですね。

自由ゆえの「真の人間性」ピカソの絵も、和泉式部日記も、その自由奔放さゆえに古典となりました。ここに見られる人間性の回復とは要するに何なのかというと、「自由に」そして「多様に」ものを見て考えるということでした。

顔と同時に背中を見ることで初めて全体が見え、情景は豊饒な彩りに満ちてくる。そのことをピカソは知っていました。

視点を定めることは「観察する私」の優位を意味します。そんな「観察する私」への絶対的な信頼を、ピカソや和泉式部日記は揺さぶってくれます。

西欧文明が、第一次大戦後にやっと気付いた「真の人間性」についての感性を、昔々の日本人がすでに知っていたのかも知れないと考えるとちょっと誇らしいですね。日本人はその思想性においてピカソに先んじていた、のかも?

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan