源頼朝の先祖と死闘を演じた藤原経清(奥州藤原氏祖)の壮絶な生涯【その2】

平泉に栄華を誇った奥州藤原氏の祖・藤原経清が歩んだ壮絶な生涯についてご紹介します。

平安時代後期に東北の地で起きた「前九年の役」は、俘囚の長である安倍氏と源頼朝の祖先源頼義の間で行われた戦乱でした。

藤原経清は、安倍氏側について「前九年の役」を戦い抜き、源頼義率いる国府軍を窮地に追い込みました。その結果、経清は悲惨極まる死を遂げることとなります。

しかし、経清が安倍氏についたことで、その後の東北の歴史、しいては日本の歴史に大きな影響を与えることとなったのです。

【その1】では、陸奥守として源頼義が陸奥国府に着任したことにより、安倍頼良が恭順の意を表して、陸奥国に平和が戻ったことを紹介しました。

源頼朝の先祖と死闘を演じた藤原経清(奥州藤原氏祖)の壮絶な生涯【その1】【その2】では、「前九年の役」再燃のきっかけとなった「阿久利川事件」と藤原経清が源頼義から離反した真相についてお話ししましょう。

「前九年の役」は頼義の私欲で起きた 頼義の配下が襲われた「阿久利川事件」が勃発

「前九年の役」が再燃するきっかけとなった阿久利川の古戦場跡。〈写真:T.TAKANO〉

1056年2月、陸奥国国司の任期が終了した源頼義が京都に戻ることになると、安倍頼時は、頼義を労うために居館の衣川柵で饗応を行います。事件はこの直後に起きました。

衣川柵から胆沢城を経て多賀城へ帰る途中、阿久利川畔で宿営していた頼義の配下陣所が何者かに襲撃されたのです。これが、「前九年の役」再燃のきっかけとなった「阿久利川事件」です。

この襲撃に対し疑いの目を向けられたのが、安倍頼時の子である貞任でした。襲撃を受けた藤原光貞が犯人は安倍貞任だと密告してきたのです。

光貞:以前、安倍貞任が自分の妹を妻に欲しいと言ってきました。しかし、卑しい俘囚のお前になぞ、妹はやれないと断ったのです。今回の事件は、それを根に持った貞任の犯行に間違いありません。

これを聞き怒った源頼義は、頼時に対し貞任の身柄を引き渡すよう要求します。しかし、頼時は断固これを拒否しました。

頼義:おのれ頼時め。国司たる余の命令がきけないというのか!ならば安倍を討つまでよ。

頼義は、早急に安倍頼時討伐の軍を起こしました。ここに安倍氏と陸奥国司軍の戦いが再発したのです。

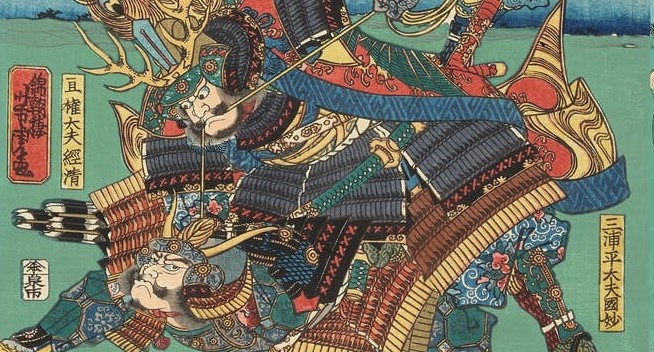

安倍頼時の次男貞任。頼時死後、安倍氏の惣領として 「前九年の役」を戦った。〈写真:『前九年の役絵詞』より〉

「阿久利川事件」の真相とは?

阿久利川事件はなぜ起きたのでしょうか。安倍頼時が、恐れていたのは源頼義が朝廷の威を借りて安倍氏と戦えば、安倍氏は朝敵となり反乱者とみなされることでした。だからこそ、頼義の国司任期中は、揉め事をおこさないよう細心の注意を払ってきたわけです。その頼義が京都へ帰る直前に事を荒立てるのは、安倍頼時にとって何の利益もないことでした。

一方、頼義からすると自分の任期中に安倍氏が何も問題を起こさないというのは、鎮守府将軍という立場からしても、朝廷に対して何のアピールができないことになります。

頼義:余が陸奥国に赴いたのは、安倍頼時を討つためではなかったのか。このままおめおめと都には帰れまいぞ。頼時さえ討てば、四位の位階と望むままの国を授かれよう。

そもそも、頼義が陸奥守として派遣されたのは安倍頼時と戦うためでした。安倍頼時を討てば、朝廷での位階は上がり、次の任国として豊かな国の受領を命じられていたはずです。

おそらく、頼義は焦っていたのでしょう。このまま都に戻れば、自分の実績に何の箔もつかないことになります。国司としての任期中、平然を装いながら、今か今かと安倍頼時の暴発を待っていたのでしょう。

そんな時に「阿久利川事件」が起きたのです。この機会を頼義が逃すはずがありませんでした。「前九年の役」再燃は、源頼義の私欲が引き起こしたものと考えるのが妥当なのです。

藤原経清が頼義から離反した理由

安倍頼時の死去と経清の裏切り

藤原経清が頼義から離反した理由

安倍頼時の死去と経清の裏切り

「歴史公園えさし藤原の郷」の藤原経清と妻・有加一乃末陪(ありかいちのまえ)の人形。〈写真:T.TAKANO〉

「前九年の役」が再発したことで、源頼義は陸奥国国司に再任されます。そして、すぐに軍を発し安倍時頼と戦闘状態に入りました。しかし、頑強に抵抗する安倍軍との間で戦闘は一進一退に陥ります。

1057年5月、頼義はこの状況を打開するために、津軽の俘囚を味方に引き入れ、安倍頼時を挟み撃ちにする策に出ます。頼時は頼義側についた俘囚を説得するために津軽に出陣しますが、待ち伏せを受け、重傷を負ってしまいました。頼時は、支城の鳥海柵に逃れますが、ここで死亡してしまうのです。

頼時を葬った頼義は一気に安倍氏討伐に動くつもりだったのでしょう。しかし、ここで思いもよらぬ事態が生じました。有力幕僚である藤原経清が、一族郎党を率いて安倍軍に寝返ったのです。

この経緯については、経清とともに頼義の幕僚であった平永衡が戦場で煌びやかな甲冑を身に着けていたために、頼義軍の位置を安倍軍に伝えているという嫌疑をかけられ、頼義により処刑されたことがきっかけになったといわれています。

しかし、頼時の死去で形勢不利に傾いた安倍軍に身を投じるというのは、在庁官人としての経清の立場を考えれば理解できません。頼義の野望を快く思っていなかった経清は、頼義軍から離脱する機会をはかっていたのでしょう。

経清:頼義の欲深さにはうんざりだ。私欲のために安倍を滅ぼし、陸奥を再び戦乱に巻き込もうなど許しがたい。こうなれば、貞任とともに戦おう!必ずや頼義を陸奥から追い払ってみせる。

経清は、長らく在庁官人を務めてきた経験から、今回の戦いは「頼義の言いがかり」から起きたことで、朝廷はこれを頼義の私戦とみなす可能性があることを予測していたのかもしれません。

朝廷は、陸奥で戦乱が起こることを望んではいないはずです。ですから、頼義さえ陸奥から追ってしまえば、また平和が訪れると踏んでいたのでしょう。

頼時が死んでも、安倍氏には勇猛果敢で知られる貞任と戦上手な弟の宗任が健在でした。自分が彼らと力を合わせれば、頼義に勝つことができると判断した結果の離反であったと考えられます。

藤原経清と源頼義の関係

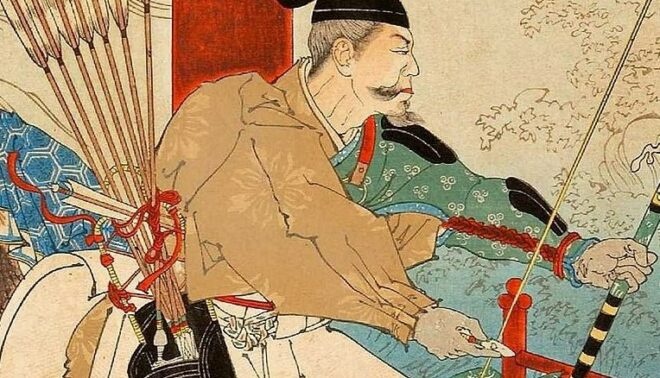

藤原経清の先祖とされる藤原秀郷。〈写真:Wikipedia〉

藤原経清に関しては、奈良興福寺の再建を記録した『造興福寺記』の五位以上の藤原氏の名を記した項に「経清六奥(陸奥)」との記述が残されています。このことから、経清は陸奥の在庁官人でありながら、従五位下の位階を持つ貴族であったことが証明されています。

しかし、頼義の弟頼清に従い陸奥国に赴任したことから、位階的には自分とほぼ変わらない従五位上の頼義から「源家累代の家臣」と卑下されていたことを苦々しく思っていたのかもしれません。

経清:当家は摂関家に連なる家柄(藤原北家)。かの将門を討った俵藤太(藤原秀郷)の末裔なるぞ。いかに頼義が皇統につながる血筋といえども、源氏など摂関家にとってはただの番犬。累代の家臣よばわりとは、おこがましいものだ。

一方、頼義も藤原北家で従五位下の位階をもつ経清を家臣とみなすことで、周囲にその権威を誇示していたのではないでしょうか。

いずれにせよ、藤原経清の離反によって、「前九年の役」は古代史上類をみない長期戦に突入していくことになるのです。

【その2】はここまで。【その3】では、「前九年の役」序盤における安倍貞任・藤原経清軍と源頼義率いる国府軍の戦いについてご紹介しましょう。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan