美学、意識、絶対などの言葉を日常語に。日本哲学用語の父・井上哲次郎の功績とその思想的変遷

文学・哲学史上での実績

日本の哲学者といえば、高校の「倫理」の教科書に載っている西田幾多郎や和辻哲郎が有名です。

この二人は、特に「日本独自の哲学」を作ったすごい哲学者とされています。

しかし、明治時代以降にヨーロッパの学問がどんどん日本に入ってきて、それを日本人が「消化」するまでにも、たくさんの学者が哲学を研究していました。

今回はその代表格である、井上哲次郎(1855-1944)という人の生涯と業績をご紹介します。

まず、井上は「日本哲学用語の父」と呼んでもよい人物です。

医者の家に生まれた井上は若き日に習得した漢語・英語を駆使して大学で東西の哲学を中心に学びます。

そして1882年に『哲学字彙(てつがくじい)』を刊行して西洋哲学の用語を日本語に訳すなどの整備を行いました。

例えば、彼は自然・経験物の背後の世界についての議論を指す「メタフィジックス(metaphysics)」という言葉を「形而上学(けいじじょうがく)」と日本語で表現しています。

また「意識」「人格」「絶対」「美学」「倫理学」という言葉を日常で使われるまでになったのは井上の力によるものです。

次に、井上は実は「文学」方面でも才能を開花させた人物です。哲学に比べると堅苦しさがないイメージの学問なので、ちょっと意外ですね。

彼はまず、1882年に英語の詩を日本語に訳した詩集『新体詩抄』を外山正一・矢田部良吉らと発表し、この詩集は日本の近代詩の先駆けとなりました。

また1880年には漢詩『孝女白菊詩』を作っています。漢詩と言っても日本のもので、これは、西南戦争のときに行方知れずになった父を慕う娘の悲嘆を表現した漢詩です。

この作品を落合直文が親しみやすい大和言葉に訳したことで大評判となり、英語やドイツ語に訳され、阿蘇山に記念碑も作られるまでになりました。

その思想遍歴彼の思想の変遷も興味深いものがあります。1884年にヨーロッパへ3年間留学した井上は、帰国後東京帝国大学の教授となり「体制寄り」の活躍をしています。

日本は天皇制を中心にした国家であるべきであると考えた井上は、教育勅語奉読式で天皇親筆の署名に対して最敬礼しなかった事件(内村鑑三不敬事件)を通じキリスト教を激しく非難しました。

天皇制を中心に考えれば、近代日本の教育方針として定められた「教育勅語」に従わないキリスト教の思想は受け入れられないものだったわけです。

ただし、時代の変化とともに井上の教育勅語への対処に戸惑いや揺らぎが出てきます。

井上は『国民道徳概論』 (1912年)において「日本固有の民族的精神」の大切さを説きつつも西洋の思想も取り入れる柔軟性を見せ始めました。

それもあってか1925年、著書の『我が国体と国民道徳』の中で「三種の神器のうち、鏡と剣は失われてしまい、現存するのは模造 である」と記したところ、この表現が国家主義者の癇に障ったらしく「不敬(無礼)」であるとの猛烈な批判を受けます。

井上はかつて内村鑑三に対して行なったような非難する側でなく、今度は「される側」の立場となってしまったのです。

『我が国体と国民道徳』は発禁処分となり、さらには公職も辞することとなります。

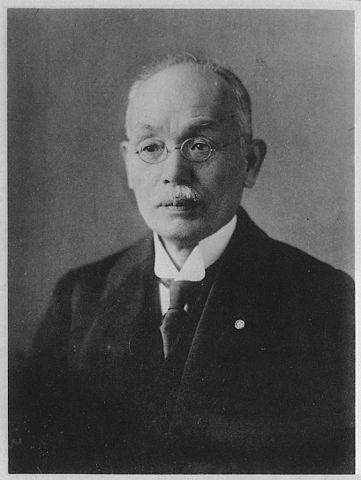

「井ノ哲」とも呼ばれた老年期の井上(wikipediaより)

それでもくじけず、1944年に90歳で亡くなるまで快活に、喜んで哲学の研究・教育・普及に精進し続けました。

どうしても西田幾多郎や和辻哲郎などと比べると目立たないところがありますが、こういう学者もいたのです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan