四天王が一人・馬場信春の伝説を見よ!武田家三代に仕えた名将が長篠に散るまで【前編】

40年間無傷の「鬼」

馬場信春(ばば・のぶはる)は武田信虎・信玄・勝頼……と武田家一筋で仕えてきた戦国武将で、世に言う「武田四天王」の一人です。また武田家の重臣の最高執政職にあたる「四宿老」、名将を選び抜いた「二十四将」のいずれにも名前を連ねています。

後世に残る史料は少ないものの、伝えられる逸話や後世の評価からも、信春はとても優れた武将だったことが分かります。真面目・知的・そして強く、最期の散り様も戦国時代の武将としては最高のものでした。

彼はもともとは甲斐・信濃の国境付近を守る『武川衆』教来石(きょうらいいし)氏の出身で、当初は教来石景政と名乗っていました。

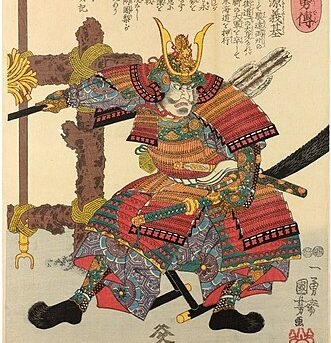

享禄4(1531)年、信濃の諏訪頼満が甲斐へ侵攻してきた際に初陣を果たし、この戦で武功を挙げたことで、武田信虎の親衛隊の一員に抜擢されます。

そして、武田家が誇る勇将・小幡虎盛にその才能を見込まれ、兵法のいろはである戦場での駆け引きや部隊の指揮について伝授されたといいます。

信春は数々の戦いに参戦していますが、40数年間かすり傷ひとつ負わなかったと言われており、その猛将ぶりから『鬼美濃』と呼ばれて恐れられました。

「一国の主になれる器量人」しかし、信春は猪突猛進の荒武者ではなく、冷静で思慮深い智将という一面も持ち合わせていました。

同僚の小山田信有から戦場で戦功をあげるコツを訪ねられた際には、次の通り答えたそうです。

「敵陣に深入りしたら、冷静な部隊と連携して脱出を試みその殿(しんがり)を務めること。また、味方の旗指物が前に傾いている時はこちらに勢いがあるので戦いを控え、旗指物が後ろに反ったらここで懸命に戦う。そうすれば戦功をあげることは簡単だ」。

分かりやすくシンプルな極意には唸らせられます。

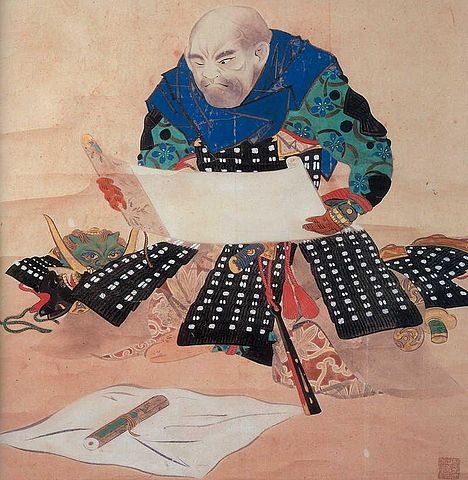

さて1541(天文10)年、主君の信虎が追放されて武田信玄が当主となります。彼は信春を「一国の主になれる器量人である」と高く評価していました。

そこで信玄は、信春の身分に箔をつけるために、断絶していた譜代家臣の馬場家を再興して馬場信春と名乗らせ、譜代家臣の一員とし50騎を束ねる侍大将に抜擢します。

天文19(1550)年に小笠原長時の本拠林城を攻略すると、信玄は林城の支城だった深志城(のちの松本城)を修築し、信春を城代としています。そして筑摩郡、安曇郡を支配させました。

また、山本勘助から城取りを学んで奥義を伝授された信春は、勘助の死後、占領地の築城を任されました。

財宝は奪うな!全て火中へ

財宝は奪うな!全て火中へ

こうして築城にまで携わった信春。例えば信濃国の牧之島城、駿河国の田中城や清水城、遠江国の諏訪原城や小山城などは、彼によって建てられたと言われています。

永禄5(1562)年には牧之島城を築城して、自らが城代となり、海津城の春日虎綱と共に上杉謙信を監視する役目を担いました。

川中島の戦いでの戦功もあり、この時期には120騎を率いるまでになっています。

また、信春は曲がったことは大嫌いな真面目で一本気な性格だったようで、漢気を感じる有名なエピソードが伝わっています。

永禄11(1568)年、今川義元の死後に衰退する一方の今川家を見限った信玄は、同盟を一方的に破棄して駿河へと侵攻します。

駿府を占領した信玄は今川館に火を放たせますが、財宝が燃えるのを惜しんで、兵たちに財宝を全て運び出すよう命令しました。

しかし、このことを聞いた信春はその現場に駆けつけて、こう言い放ちます。

「戦の最中に敵の財宝を奪うなど恥ずかしいことだ。武田の者共は盗人だと後世の笑い者になるぞ」

そうして、せっかく運び出した財宝を次々に火中に投げ捨ててしまいました。

後にことの顛末を聞いた信玄は、信春を責めるどころか「そなたのおかげで後世の笑い者にならずに済んだ」と感謝したと言われています。

信春の、武将としてのさらなる活躍とその死については、後編でお話ししましょう。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan