負け続きにして不死身!?戦国武将・日根野弘就の人生と壮絶な最期

名将御用達の兜の考案者

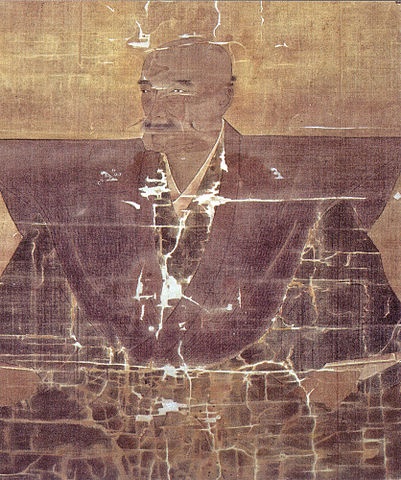

戦国武将に日根野弘就(ひねの・ひろなり)という人物がいます。1518年生まれの武将で、さまざまな人のもとに仕えたのですが、最後は戦国武将たちの中でも屈指の壮絶な亡くなり方をしています。

その亡くなり方は果たして嘘かまことか。人となり、その人生についてご紹介します。

弘就は戦国武将の中でもマイナーな存在ですが、実は、戦国時代によく使われた丸い鉢のような形の兜・日根野頭形(ひねのずなり)を考案した人物だと言われています。

そうした兜はもともと室町時代からありましたが、武具の研究を熱心に行っていた彼は、従来の丸い兜を改良します。

すると、改良後の兜の表面のカーブが鉄砲に対して有効だと評判になり、弘就の考案した兜は全国に広まります。この兜は、徳川家康や真田幸村、井伊直政など多くの武将が採用しました。

そんな彼が最初に仕えたのは、美濃の斎藤道三です。この後、彼が仕えた武将はことごとく滅びていきます。

必ず主君が滅びるこういう経歴はちょっと珍しいかも知れません。まず、道三が義龍に家督を譲ってからは義龍に仕えました(弘就は義龍の弟の暗殺に関わったとも言われています)。そして義龍の死後には、その息子の龍興に仕えます。

しかし相次ぐ離反や竹中半兵衛の稲葉山城占拠、織田信長の侵攻によって、斎藤家そのものが滅亡。

浪人になった弘就は今川氏真に仕えますが、この頃、今川は徳川・武田の攻撃を受けている真っ最中でした。結果、一年もしないうちに再び浪人となります。

その後は浅井長政に仕えて、斎藤龍興との再会を果たします。そして長島一向一揆に参加して信長と戦ったものの、その一向一揆も織田信長によって滅ぼされました。

で、信長に仕えたのですが、数年後に本能寺の変が起きます。次は豊臣家に仕えました。

伝説の最期さて、関ケ原の戦いです。弘就は東軍・西軍のどちらにも付かずに静観していたとも言われていますが、一説によると西軍に内通していたと言われています。

どうしてこうも負ける側に就くのがうまいのかと逆に感心しますが、内通していたことが戦後にばれそうになり、彼は改易を防ぐために証拠書類を隠滅して、自宅の庭で切腹を試みました。

ここからが真偽の怪しい「伝説」です。彼は切腹した後で、まだ処分していない書類の存在を思い出し、改めて整理しました。しかもその後も丸一日生存し、切腹した翌日の夜に苦しみ出してようやく最期を遂げたと言われています。

これは証拠となる史料がないので俗説の域を出ませんが、例えば力道山や浜口雄幸など、腹部を傷つけられても亡くなるまで時間がかかったという事例はあります。よって、絶対にありえないとは言えないでしょう。

享年85歳。負け続きの日根野一族は、弘就の切腹にもかかわらずその後減封処分され、さらに後継者問題が発生して後年には無嗣改易・断絶となりました。ただ、一族そのものは旗本としてその後も継続しました。

参考資料

武将辞典

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan