心中して生き残っても「死刑」又は「晒し刑」…厳しい処罰が科せられた江戸時代の心中事情

江戸時代はさまざまなものが流行した時代でもあります。明るい話題ではありませんが、実は「心中」も江戸時代に流行したもののひとつです。

そこで今回の記事では、江戸時代の心中について、その取り締まりや裁判などを取り上げてみたいと思います。

江戸時代の三大心中とは?江戸時代は心中が流行しましたが、その契機となったのは、後世で「三大心中」と呼ばれる大きな心中事件でした。1つめは、元禄16年(1703)の曾根崎心中です。これは、大阪堂島新地天満屋の女郎はつ(21歳)と醤油商の徳兵衛(25歳)が曽根崎村の露天神社で心中した事件です。

2つめは享保5年(1720)の心中天網島。女郎の小春と大坂天満の紙屋治兵衛の心中です。そして3つめが天明5年(1785年)の藤枝心中です。これは、遊女綾絹と旗本の藤枝外記との心中です。

恋の手本になりにけり…大ブームを巻き起こした江戸の三大心中を紹介 事件を浄瑠璃にし、ブームに

上記の三大心中のうち、曾根崎心中と心中天網島は、近松門左衛門によって浄瑠璃の演目となりました。曾根崎心中は数回の上演ののちに禁止されますが、こういった浄瑠璃の上演によって心中がブームとなっていきます。

ちなみに、曾根崎心中で話題となった大坂梅田では心中をする男女が多く、夜中に追い払う番人は「心中追払ひ番」と呼ばれたそうです。

幕府による心中ものの禁止1722年(享保7年)には、幕府によって心中をテーマにした狂言・絵草紙を禁止しています。江戸幕府第8代将軍・徳川吉宗のときでした。

幕府はまた、「心中」という漢字が「忠」につながるという理由から、「心中」という言葉を使うことを禁止。代わりに「相対死(あいたいじに)」と呼んでいました。

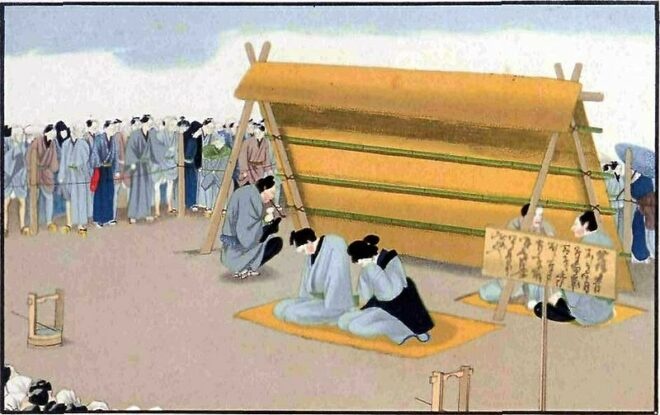

「相対死」には厳しい処罰が「相対死」は不義密通の罪として、厳しい罰が処せられました。一人が生き残った場合は死刑、二人とも生き残った場合は晒し刑ののち、士農工商から外れる身分になったと言われています。

幕府がこのように心中を取り締まったり、厳しい処罰を与えたのは、心中が江戸幕府批判(「(幕府が治める)この世を嫌い、恨みを抱いて死ぬ=幕府批判」)につながるという考えからだったそうです。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです!

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan