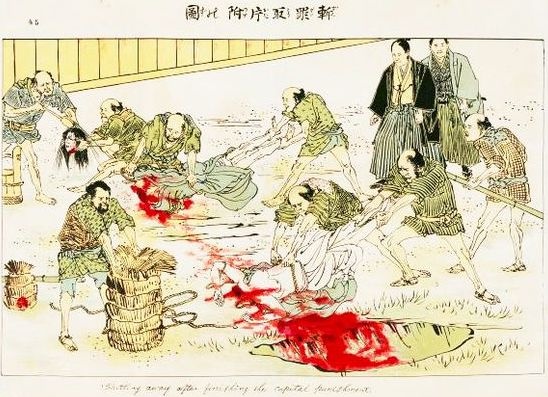

”見せしめ要素” が強かった江戸時代の残忍すぎる刑罰の数々。刑場はあえて人々の往来が多い場所に

江戸時代において、刑場は社会に対する規範を維持するために極めて重要な役割を果たしていました。その代表的なものが、江戸の「小塚原刑場」と「鈴ヶ森刑場」でした。

幕府の基本法典となったのは、1742(天保2)年に、八代将軍吉宗の命によって完成した『公事方御定書』です。

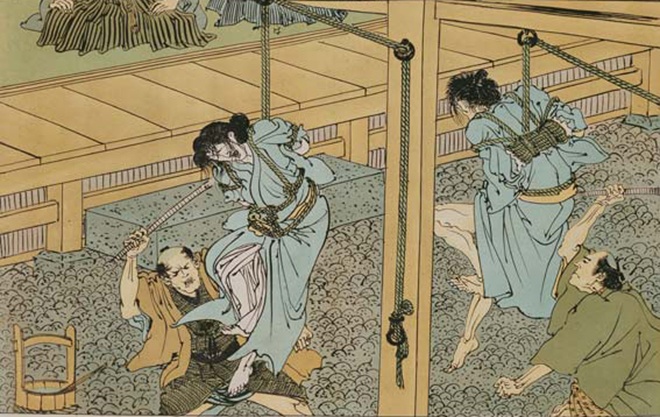

それによると、刑罰には「呵責」(しかり)、「押込」(おしこめ)、「敲」(たたき)、「追放」、「遠島」、「死刑」の六段階の正刑があり、そのほか、付加刑として「引回晒首」、「闕所」、「晒」などがありました。

本当にあった怖い江戸時代!火あぶり、ノコギリ刑…江戸時代の刑罰が残酷すぎる件 むち打ち、海老責、釣責…想像したくもない江戸時代の残酷でキツすぎる拷問の数々 死罪、追放、身体刑…身分や性別によっても違いがあった江戸時代のさまざまな刑罰江戸時代の刑罰は「罪を犯すとこういう仕置きを受ける」という見せしめの意味合いが強かったようです。

例えば、「敲」は、裸にされた罪人をうつぶせに寝かせ、尻や背中を数十回鞭で叩くという非常に残酷な刑罰でした。刑罰の執行は、牢屋敷の門前において公開されました。

ただし、『公事方御定書』は、公開されておらず、その内容を知るのは町奉行・寺社奉行・勘定奉行のみでした。罪を犯した者は、採決が下るまで、どの刑罰が処せられるのか、全くわからなかったのです。

刑罰の執行場所である刑場は、刑罰が見せしめであることを強調するための場所として重要な役割を果たしていました。もともとは、浅草と芝にありましたが、江戸の町が発展し、大きくなっていくのに伴い、より市街地から遠ざけられる形で移転しました。

小塚原刑場と鈴ヶ森刑場は、それぞれ千住と品川に位置しており、江戸の街からやや遠くに設置されました。

かつて小塚原刑場のあった場所。現在は「小塚原の首切地蔵」が鎮座する

間口60間(108メートル)、奥行30間余(54メートル)程あった小塚原刑場は、特に斬首刑が多く行われた場所で、獄門の刑が執行された後、首は三日間刑場で晒しものとされました。

一方、間口40間(74メートル)、奥行9間(16.2メートル)あった鈴ヶ森刑場では、磔獄門や火炙り、串刺しなど、より残酷な処刑が行われたと伝えられています。

これらの刑場は、五街道に面しており、多くの人々が往来していました。これから江戸を訪れるものに対して、江戸で悪事を働けばこのような目にあうという、一種の見せしめ的な、役割を果たしたのでしょう。

参考

大久保 治男『江戸の刑罰 拷問大全』(2008 講談社) 水野大樹『「拷問」「処刑」の日本史 農民から皇族まで犠牲になった日本史の裏側』(2015 カンゼン) 【アクセス】・小塚原の首切地蔵 東京都荒川区南千住2丁目34

南千住駅(JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス)から徒歩5分

・鈴ヶ森刑場跡 東京都品川区南大井2丁目7−3

大森海岸駅(京急本線)から徒歩9分

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan