朝ドラ「らんまん」で田中哲司演じる徳永助教授のモデル!日本植物学の発展に尽力した松村任三の生涯②

前回の記事はこちら

時代の転換により、任三の活躍の場所も大きく変わっていきます。

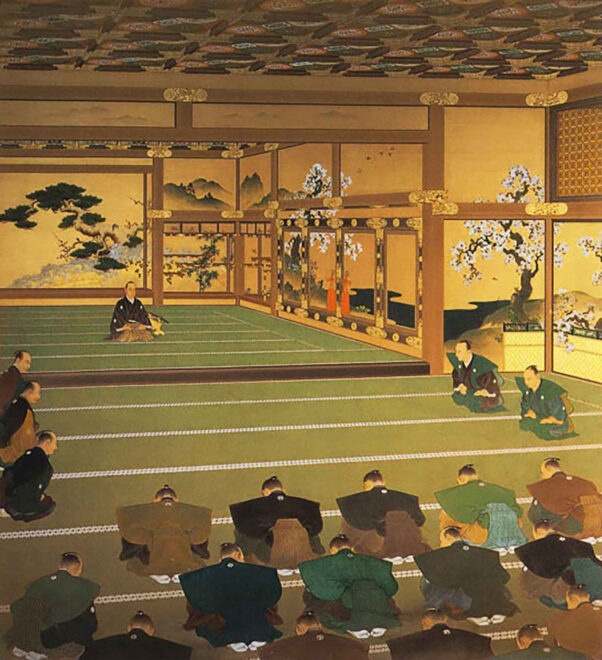

慶応3(1867)年10月、将軍・徳川慶喜は大政奉還を朝廷に奏上。260年以上続いた江戸時代は終焉を迎えます。

同年、薩長土肥(薩摩・長州・土佐・肥前)の4藩は新政府を樹立。旧幕府勢力をことごとく打ち倒して、中央集権国家の体制を構築していきます。

翌慶応4(1868)年、元号は明治と改元。江戸は東京と改称されて、日本の首都と位置付けられました。

明治政府は、欧化政策とそれにのっとった人材育成を計画。洋学教育を行う大学南校を設置します。

明治3(1870)年、全国の諸藩259藩は、自領から優秀な人物を1〜3人ほどを貢進生に推薦。300人以上を大学南校に送り込みます。

任三も藩を代表する貢進生として大学南校に入学。それまでとは打って変わって、外国語教育をはじめ、西洋の地歴や数学などを学習していきます。

邨田丹陵作「大政奉還図」。新時代の到来によって、任三の環境も大きく変わっていく…

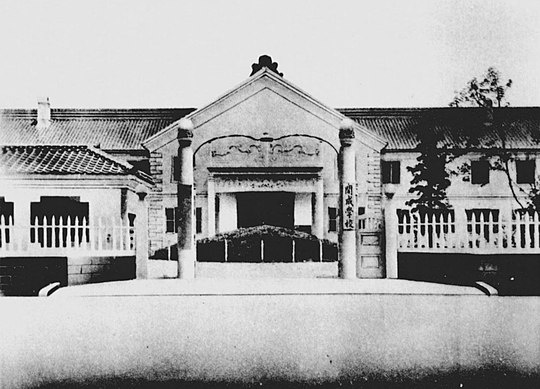

東京大学の前身・東京開成学校で法学を修める大学南校では基本科目を学んで普通科を修了し、のちに法学・理学・文学のいずれかの専門科へ進学するカリキュラムが採用されていました。

しかし貢進生の半数近くは学校を退学するほどで、普通科を修了する人間はほとんどいません。

このため普通科における外国語教育に重点が置かれるようになり、大学南校は中等学校と位置付けられます。

明治5(1872)年、大学南校は「第一大学区第一番中学」に改組。翌明治6(1873)年には、開成学校となり、明治7(1874)年には東京開成学校と改められました。

任三はこの中でも勉学を続け、法学を修めたと伝わります。

しかし明治9(1876)年、任三は東京開成学校を退学。その理由についてはわかっていません。

朝ドラでは、任三がモデルとなった徳永助教授の評に「英語がわからなくて東大を中退した」とありました。

本当にそうだったのでしょうか?

このエピソードは、貢進生の状況や松村任三が漢学や儒学に造詣が深かったことに起点を置いていると考えられます。

実際に卒業を待たずに活躍した人物も多く、任三もそのうちの1人として名を知られていきます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan