江戸時代にも存在していた名物ガイド『富貴地座位(ふきちざい)』が面白すぎる

みなさんは、普段レストランやカフェを探したり、旅行先で訪れる場所などを決めるとき、何を参考にするでしょうか?旅行雑誌や本を買うという方、インターネットで調べるという方など、人によってさまざまだと思います。

実は、江戸時代にも都市の名物を記した『富貴地座位(ふきちざい)』という評判記がありました。今回は、その内容について迫ってみたいと思います。

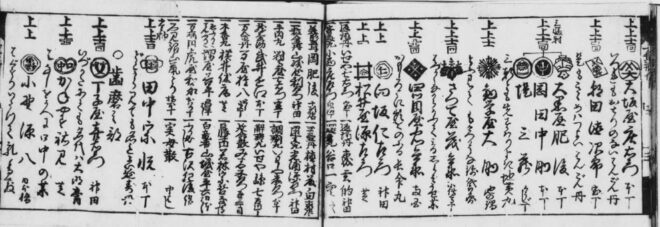

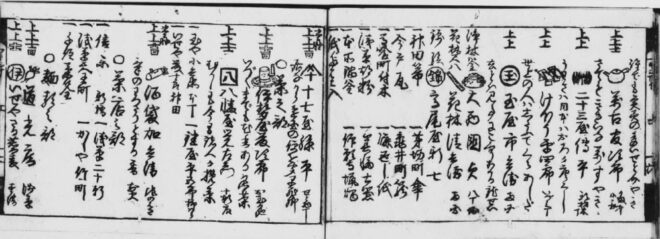

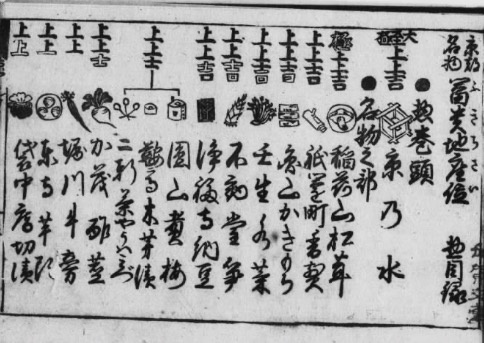

『富貴地座位(ふきちざい)』とは?『富貴地座位(ふきちざい)』という言葉を聞いたことがある方はあまり多くないのではないでしょうか。漢字の読み方も難しいですよね。これは、江戸時代中期の安永6年(1777年)に刊行された三都(江戸・京都・大坂)の名物を紹介した評判記です。

著者は悪茶利道人という人物でした。江戸中期から後期にかけては、このような評判記が流行した時代でもありました。

江戸名物!そばについての記載江戸の食べ物の名物といえば、真っ先に思い浮かぶのが「そば」ではないでしょうか。『富貴地座位』の中巻(江戸名物)にもしっかりとそば屋の記録があります。

例えば、そばの筆頭に挙げられているのが、浅草新寺町の称往院院内の道光庵で出していたそばでした。庵主は信州の生まれだったことから、そば打ちも上手く、檀家の人たちに振舞って喜ばれていたと言います。

お寺でありながら、本職のそば屋を押しのけて筆頭になっているのは興味深いですよね。

ちなみに、当時のそば屋では店名に「~庵」というものが多かったのですが、これは評判の良い道光庵にあやかろうという理由からでした。

京名物・円山欠餅も京都の名物ベスト10のなかには、「円山欠餅(まるやまかきもち)」も第3位にランクイン。これは、円山の安養寺の僧の作る「円山欠餅」という京あられ・京おかきで、箱に入れて土産物として遠方に送られていました。

ちなみに、『富貴地座位』の京都編では、飲食は全体で19件のみ取り上げられており、数で言えば江戸よりも少ないのですが、これには理由がありました。それは、京都編では江戸にはない項目(琴・書・女医を取り上げた女才の部など)があったためです。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan