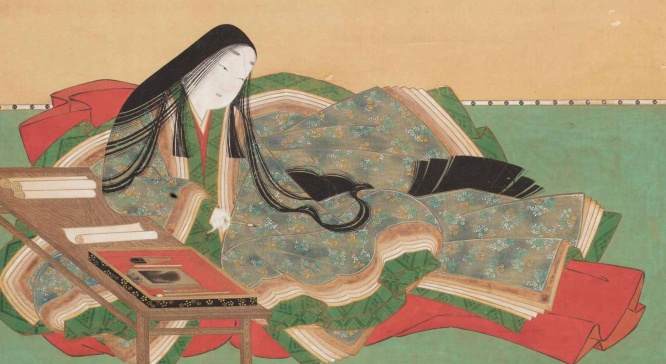

大河ドラマ「光る君へ」の主人公・紫式部は本名ではなかった!では本当の名前は……?【後編】

分からない本名

【前編】では、紫式部やその周辺の「女房」たちの呼称は本名ではないこと、そしてそれらの呼称はどのようにどのように決まっていたのか――について解説しました。

大河ドラマ「光る君へ」の主人公・紫式部は本名ではなかった!では本当の名前は……?【前編】【後編】では、紫式部の本名が不明である点について、もう少し掘り下げてみましょう。

なぜ、紫式部は本名が不明なのでしょうか? これについてはいくつかの説がありますが、彼女が官位を持っていなかったのが大きな理由だと考えられます。

前編でもお話しした通り、当時活躍した女性たちで本名がはっきり分かるのは、皇后や中宮などの高位の女性に限定されるからです。

ただ、明確に示されていないだけで、実は紫式部は史料の中に本名で登場している、と考える研究者もいます。

例えば、文学博士で歴史学者の角田文衛は、藤原道長による『御堂関白記』に注目。1007年(寛弘四年)の条で登場する藤原香子という女性が紫式部だと述べています。ただ、これには反論も少なくないため、今のところ有力視はされていません。

ちなみに、大河ドラマ『光る君へ』の紫式部には、「まひろ」という名前がつけられています。

娘は「藤原賢子」その一方で、紫式部の娘は「大弐三位(だいにのさんみ)」として知られていますが、彼女の本名は後世にきちんと伝わっています。

これは珍しい例で、その本名は藤原賢子。ただし読み方だけは「けんし」「かたいこ」「かたこ」なのか不明です。

彼女は、夫の藤原兼隆が朝廷の官職の中でも最高位の「関白」でした。また、後の後冷泉天皇の乳母も務めており、さらに高階成章と再婚しています。

こんなこともあって彼女は「従三位典侍」という高い官位にまで出世しました。この「三位」と、夫の高階成章の官名を組み合わせたのが大弐三位です。

彼女の本名が後世に伝わっているのは、このように高い地位を得たからこそなのです。

やっぱり清少納言も…また、清少納言も本名は分かっていません。一応、江戸時代初期に書かれた書物で『清少納言枕草子抄』というものがあり、これには本名として「清原諾子」と書かれています。

しかしこれは根拠がなく、本当かどうかは全く分かりません。

清少納言の場合は、呼称の由来も不明、本名も不明と分からないこと尽くし。『枕草子』ではあれほど自分の心情や身の周りのことを記録し尽くしているのに、不思議なものです。

どのみち、手がかりもほとんどない中で、千年以上も前の人の名前を確定させるのはほぼ不可能と言ってもいいでしょう。

こんなところにも、日本史のロマンは眠っているのです。

参考資料:

歴史探求楽会・編『源氏物語と紫式部 ドラマが10倍楽しくなる本』(プレジデント社・2023年)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan