もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

「八重洲」の由来となったオランダ人

東京都中央区には八重洲という地名がありますね。東京以外に住まわれている方でも、東京駅の「八重洲口」という名称でお馴染みでしょう。

この八重洲という地名、ぱっと見だと川や海でもあったのだろうか? と思わされますが、実は江戸時代初期に日本にやってきたオランダ人の名前に由来しています。

そのオランダ人とは、ヤン・ヨーステンという人物です。

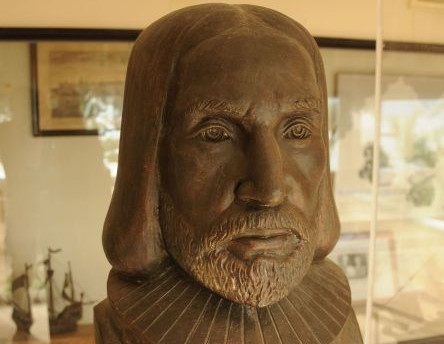

大分県臼杵市・黒島のデ・リーフデ資料館にあるヤン・ヨーステン像(Wikipediaより)

ヤン・ヨーステンは、1556年頃にオランダのデルフトで生まれました。地元の有力者の一族の血を引いていたといわれています。なお、ヨーステンは英語読みだとジョンソンになります。

彼は40代の頃、オランダからマゼラン海峡を通ってアジアに向かう通商船団に乗り込みました。この船団は五隻の船で構成されていました。しかし、内紛や悪天候の影響でリーフデ号は離脱し、日本の九州に漂着します。これが1600年のことです。

ちなみにこの「リーフデ」とはオランダ語で「愛」のこと。当時は110人の乗組員のうち24人が漂着し、うち6人は死亡、18人が助かりました。

1600年と言えば、徳川幕府による統治がスタートする直前の時期。ヨーステンは徳川家康にヨーロッパ情勢などを説明し、信頼を受けました。

そして彼は幕府の外交顧問や通訳としての役割を与えられ、住居も与えられます。本名に近い「耶楊子」という名前も与えられ、なんと帯刀を許可されて旗本と同等に扱われたそうです。また、日本人女性と結婚して子供ももうけました。

彼が住んでいたのは、江戸城内郭門のひとつで、馬場先門の北、大手門の南にあった和田倉門のあたりだったといわれています。

「やよす」への当て字当時の人々にとっては、外国人が住んでいるという事実のインパクトがすごかったのでしょう。彼が住んでいたあたりは、彼の名前から「やよす」と呼ばれるようになります。

その後、ヨーステンは1623年に帰国しようとバタヴィア(当時のジャカルタ)に渡りました。しかしそこでの帰国のための交渉はうまくいかなかったようです。

仕方なく、彼は諦めて再び日本に帰ることにしました。しかしその途中、乗っていた船がインドシナで座礁し命を落とします。

そして、先述の「やよす」と呼ばれていたあたりは、明治時代になってから正式に「八重洲」の漢字があてがわれることになりました。

つまり「八重洲」は当て字だったわけですが、しかし当て字にしては美しい地名ですね。

震災後の八重洲さて、1923年の関東大震災で、八重洲は大きな被害を受けました。

もともと八重洲町は横長の区域でしたが、震災後の町名の再編により、東京駅を中心としてに「西は丸の内・東は八重洲」という現在の配置になったのです。

その後は、東京駅の西側にある丸の内と対になって、東京の中心地として発展していったのはご存じの通りです。

ただ、ヨーステンが住んでいた和田倉門のあたりというのは、細かく言えば現在の丸の内にあたるそうですが。

とはいえ、こうして見ていくと、東京駅の「八重洲口」は江戸時代の日本とオランダの歴史的な関係を象徴する地名であることが分かりますね。

ヤン・ヨーステンの記念像は、現在も東京駅の八重洲地下街に存在します。

参考資料:

・一般財団法人国民公園協会

・臼杵市観光協会

・乗りものニュース

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan