ウサギ殺人事件やウサギ税まであった!明治時代に巻き起こった空前のウサギブームの悲しい末路…

約300年続いた徳川幕府が倒れ、明治時代を迎えると、世の中は、すっかり文明開化の時代になりました。

西洋化によって富国強兵を推し進め、欧米列強に追いつこうとする明治政府は、国民に対して「西洋文化」を取り入れることを奨励するようになりました。

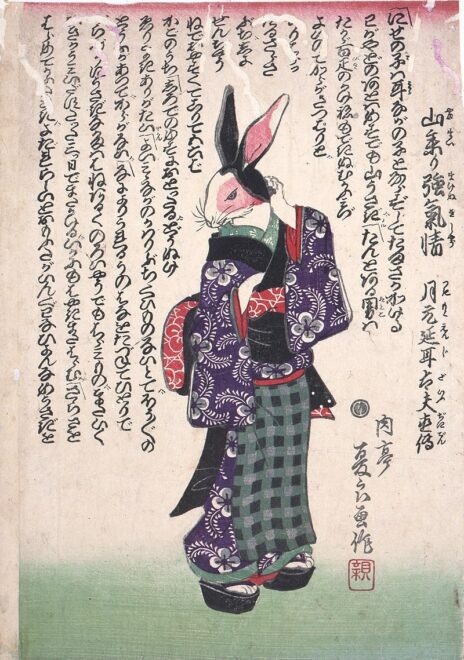

なかでも、文明開化の象徴として注目された動物が、兎(うさぎ)です。

兎は、西洋文化の受容と社会的地位の向上を示す象徴として、富裕層や華族、士族たちの間で外来種のペットとして大流行するようになったのです。

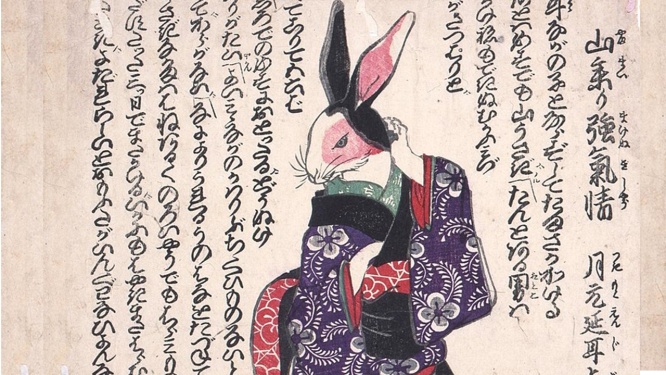

1871(明治4)年から始まった兎の流行は、1872(明治5)年の春頃から始まった外国種の耳長兎の爆発的な人気により本格化していくようになります。そして、やがて人々は、「兎会」と称して待合茶屋などに兎を持ち寄り、兎の値段や毛色を争うようになっていきます。

この年の新聞記事には、東京で流行するものとして、ザンギリ頭に帽子、新聞屋、士族の商法、牛肉屋の開店などと共に、「秘密の兎会」なるものが、挙げられていたようです。

兎は、高額で取引される展示即売会や、相撲取や歌舞伎役者のように番付が作られるほどの流行を見せました。ところが、兎ブームは加熱しすぎてしまったようです。

次第に、兎を巡って、殺人事件、偽物の販売、そして税金未納者なども現れたため、事態を重く見た東京府は、兎の売買を認める代わりに

(1)兎の売買を行った者は役所にて登録を義務付けること

(2)兎の所有者は月1円の税金を納入しなければならないこと

(3)無届けでの兎所有が発覚した場合、2円の罰金を徴収することなどを決めた「兎税」

を導入しました。

兎税の導入を契機に、兎の取引価格は短期間のうちに暴落し、兎バブルはあっけなく弾けてしまいました。その結果、兎ブームも次第に収束していきました。

一方、資産価値がゼロとなってしまった兎を売ることもできなくなった人々は、兎の処分に困り、二束三文で売買されたり、川などに捨てたり、鍋にして食べてしまったそうです。

参考文献

赤田光男『ウサギの日本文化史』(世界思想社 1997) 白山映子「明治初期の兎投機―「開化物」とメディアから見えてくるもの」『東京大学大学院教育学研究科紀要』第51巻(東京大学大学院教育学研究科 2011)日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan