幕末、池田屋事件に巻き込まれ新撰組に討たれてしまった維新の志士・石川潤次郎とは何者か?

古来「塞翁が馬」とはよく言ったもので、人生どんなことが幸不幸を分けるかは分からないものです。

たまたまそこに居合わせたために思わぬ余慶に与れたり、災難に巻き込まれたりすることは少なくありません。

今回は幕末に生きた土佐藩の足軽・石川潤次郎(いしかわ じゅんじろう)の生涯をたどってみたいと思います。

※あわせて読みたい

その時、歴史が動い…てない!新選組 大奮闘の「池田屋事件」は作り話だらけ?禁門の変とも無関係 幕末の志士たちを震え上がらせた新選組!10人の組長たちの終焉を紹介【前編】 土佐勤王党に加盟する

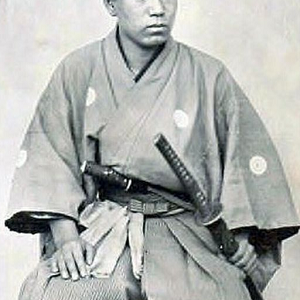

石川潤次郎は天保7年(1836年)8月、土佐藩に仕える足軽の家に生まれました。

潤次郎は通称で、諱(いみな。実名)を石川直義(なおよし、ただよし)と言います。

親が足軽なら子も足軽……ということで、成長した潤次郎は父と同じく足軽として土佐藩に仕えました。

やがて文久元年(1861年)に深尾鼎(ふかお かなえ)や武市瑞山(たけち ずいざん。半平太)らによって土佐勤王党が結成されると、潤次郎は77番目に加盟します。

土佐勤王党員として潤次郎がどんな活動に従事したか、詳しいことは分かっていません。

やがて土佐勤王党が土佐藩参政(家老)の吉田東洋(よしだ とうよう)を暗殺すると、土佐藩当局は土佐勤王党の弾圧に乗り出します。

武市瑞山ら首脳部は切腹や斬首など重刑に処され、土佐勤王党は壊滅状態となりました。

この時に大した処分を受けた記録がないことから、恐らく潤次郎はそこまで重要な地位を占めていなかったのでしょう。

やがて元治元年(1864年)になると、潤次郎は土佐藩の命によって京都黒谷(くろだに。京都市左京区黒谷町)にある三条家別宅の警固を命じられました。

池田屋事件に巻き込まれる

京都に出てきた潤次郎は、かつて土佐勤王党の同志で脱藩していた望月亀弥太(もちづき かめやた)と再会します。

土佐勤王党の弾圧後、江戸で坂本龍馬や勝海舟らと交流する中で、土佐藩の帰国命令を拒否。京都の長州藩邸に潜伏していたのでした。

「おお、望月君。息災であったか」

「あぁ。風雲急を告げる昨今、国許に帰ってのうのうとなどしておれぬ。今は尊皇攘夷の先駆けとして、国事に奔走しておる」

などと言ったかどうか、二人は旧交を温めます。

そんな元治元年(1864年)6月5日、潤次郎は望月と約束でもあったのか、望月のいる池田屋を訪ねました。

「やあ石川君。ゆっくりして行きたまえ……」

「御用改めである!」

「「!?」」

突如として現れたのは、京都洛中の治安を守る新撰組。過激派志士の謀議があると情報を聞きつけ、池田屋を襲撃したのです。

「石川君、恐らく君は狙われていない。すぐ逃げろ!」

「何を言う。友を見捨てて逃げたところで、生きる場所などあるものか!」

潤次郎は迫り来る新撰組へ果敢に抗戦。武勇を奮うも虚しく討死して果てたのでした。享年29歳。

終わりにかくして志半ばに落命した石川潤次郎。死後30数年が過ぎた明治31年(1898年)に政府から正五位を贈られました。

足軽から殿上人(内裏の昇殿を許される身分)への大出世。これも偶然池田屋に居合わせ、一命を賭した賜物と言えます。

同志たちとともに明治維新を見届けることはできませんでしたが、その志は今も日本人の精神に息づいているでしょうか。

※参考文献:

『コンサイス日本人名事典 第5版』三省堂、2008年12月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan