ついに『源氏物語』誕生!ヒロインのモデルは藤原定子?ほか…大河「光る君へ」8月18日放送振り返り

いづれの御時(おおんとき)にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。……

【意訳】いつのころであろうか。多くの女御や更衣がお仕えしている内裏に、家柄はよくないものの、帝より格別のご寵愛を受けている女性がいた……。

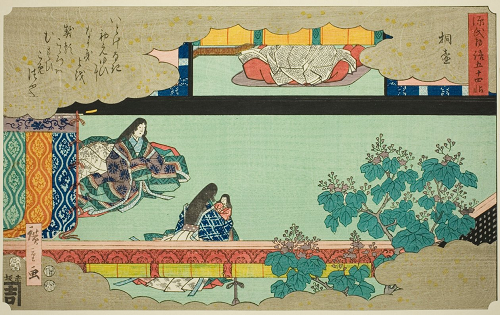

※紫式部『源氏物語』第一帖「桐壺」より。

藤原道長(柄本佑)の頼みを受けて「カササギ語り」に代わる物語を上梓したまひろ(紫式部。吉高由里子)。果たして一条天皇(塩野瑛久)の関心を惹けるでしょうか……?

NHK大河ドラマ「光る君へ」第31回放送「月の下で」。時間的には寛弘元年(1004年)から大して時は経っておらず、『源氏物語』が世に出るキッカケが中心に描かれていました。

それでは今週も、気になるトピックを振り返っていきましょう!

藤原斉信と藤原公任の出世レースは?

年下の藤原斉信(金田哲)に先を越されてしまい、ご機嫌斜めな藤原公任(町田啓太)。

その後二人の出世レースがどうなるのか、予習を兼ねて見てみましょう。

【斉信の位階】

寛弘元年(1004年) 従二位

寛弘5年(1008年) 正二位(極位)

【公任の位階】

寛弘2年(1005年) 従二位

寛弘9年(1012年) 正二位(極位)

※極位(ごくい、きょくい)とは、その人の生涯における最高位。

早くから積極的に道長へ取り入っていた斉信と、元は対立関係にあった公任で差がついてしまうのは当然と言えます。

ちなみに極官(ごくかん、ごっかん)はその人の生涯における最高官職。せっかくだからこちらも比べてみましょう。

【斉信の官職】大納言(だいなごん)

【公任の官職】権大納言(ごんのだいなごん)

こちらは最後まで追いつけず、員数外の「権」大納言どまりとなりました(普通の人々からすれば、雲の上の存在ですが……)。

それでも和歌や漢詩・管弦において才能を発揮し、高い名声を勝ち取った公任の存在は、千年の歳月を越えて人々から尊敬を集めています。

藤原実資と懇ろだった女性は何者?

斉信に続いて公任を励ましにやって来た藤原実資(秋山竜次)。斉信とまったく同じセリフを連ね、失笑を買っていました。

しかし実資にとってそんなことはどうでもよく、真の目的は御簾の陰にいた女性の一人。

彼女が何者であるのか、そもそもストーリーに何らかの関係があるのかは分かりませんが、もしあるのだとすれば実在人物がモデルと考えられます。

実資の妻妾で、記録が残っているのは以下の3名です。

源惟正女(役名は桐子。中島亜梨沙) 婉子女王(真凛) 源頼定乳姉妹(実名不詳)このうち桐子は寛和2年(986年)に、婉子女王は長徳4年(998年)に世を去っています。よって彼女が実資の妻であれば、源頼定乳姉妹(よりさだのめのとご。乳母の娘)と考えられるでしょう。

彼女が後に実資が「かぐや姫」と呼んで溺愛する藤原千古(ちふる/かずこ)を生んだという説もあります。

堅物で知られた実資が娘を溺愛する様子も見てみたいですが、藤原千古が誕生するのは万寿元年(1025年)。準主人公の道長が亡くなる直前なので、果たして登場の機会はあるのでしょうか。

これからも、意外と隅に置けない実資に注目です。

あかね(和泉式部)が詠んだ和歌の意味は?

黒髪の みだれもしらず うち臥ふせばまづかきやりし 人ぞ恋しき

※『後拾遺和歌集』巻十三 恋三755番 和泉式部

【意訳】黒髪が乱れるのも構っていられない心境で床に打ち臥している。しかしこの黒髪をかき撫でてくれたあの人のことが忘れられず、とても寝ていられない。

劇中であかね(和泉式部。泉里香)がまひろの前で詠んだ一首。『枕草子』について「気が利いて、巧みであるけど心には響かない」旨をコメントした後でこれを詠んだ意(こころ)は明らかですね。

洒脱に洗練された文体で、光り輝かしい日々を美しく書き表わした文学よりも、煮えたぎるような情熱をこそ彼女は欲していたのでしょう。

どちらを面白いと思うかは個人の好みですが、確かに一理あると思います。

かつてまひろがききょう(清少納言。ファーストサマーウイカ)に対して「光だけでなく、闇の部分も描いてはどうか」と意見したのと通じますね。

ちなみにこの和歌のモチーフが数百年の歳月を経て、与謝野晶子(よさの あきこ)の歌集『みだれ髪』にも活かされたそうです。

話を戻すと、このやりとりがキッカケとなったのか、まひろの『源氏物語』には光も闇も描き込まれるようになったのでした。

巌君(藤原頼宗)と苔君(藤原顕信)について道長は正室の源倫子(黒木華)だけでなく、側室の源明子(瀧内公美)とも子をもうけていました。

今回言及された巌(いわ)と苔(こけ)とは、それぞれ藤原頼宗(道長次男。渡邉斗翔)と藤原顕信(同三男。佐藤遥灯)の幼名です。

しかし巌(岩)とか苔とか、もう少し人間らしい名前にしてあげればよいのにと思いますが、これは魔除のためでした。

当時は乳幼児の死亡率がとても高く、その原因は魔物が子供の魂を連れ去ってしまうためと考えたのです。

だから子供に人間らしくない名前をつけることで「これは人間ではないから、魂を奪えない」とアピールしました。

ちなみに二人の名前は国歌「君が代」の元となった和歌

「……さざれ石の巌(いわお)となりて苔のむすまで」

に由来すると考えられます。末永く生きて欲しい親心が感じられるでしょう。

なお巌君は寛弘元年(1004年)に元服し、従五位上に叙せられています。

その後も嫡男(正室の子)らには差をつけられてしまうものの、順調に出世していくのでした。

『源氏物語』を書くための紙は何枚必要?

かつて「越前の美しい紙で物語を書いてみたい」というまひろの願いを叶えるため、越前から上等の和紙を取り寄せた道長。

これを使って『源氏物語』が書かれたことになりますが、果たして何枚の紙が使われたのでしょうか。

倉本一宏『紫式部と藤原道長(講談社現代新書)』の考察によれば、『源氏物語』の文字数は数え方にもよりますが933,135文字だそうです。

これを400字詰め原稿用紙に換算すると、

933,135÷400≒2,333枚(2,332.8……)

が必要になります。

しかもこれは改行なしでビッシリ文字を埋めた場合なので、改行や改頁を考慮すると更に枚数は増えたでしょう。

もちろん一気に書き上げた訳ではないでしょうが、これだけの文章を書けたのは、道長の経済支援あればこそですね。

『源氏物語』桐壺更衣のモデルは定子?

もし桐壺更衣が定子としたら、光源氏のモデルは敦康親王?(イメージ)

綿密な取材の末に脱稿した『源氏物語』。この時点では、まだ第一帖「桐壺」くらいまでと思われます。

道長「主上(おかみ。一条天皇)がこれを読まれたら、かえって機嫌を損ねられてしまうのでは……」

そう危惧するのも無理はありません。ここに登場するヒロイン・桐壺更衣(きりつぼのこうい)は、亡き藤原定子(高畑充希)そっくりなのですから。

帝の寵愛を受ける女性が、嫉妬する周囲からひどい虐めを受け続ける。そのシチュエーションが、まさに定子そのものでした。

そんな桐壺更衣の恃みは桐壺帝からの寵愛のみ。苦境の中で産んだ皇子こそ、本作の主人公・光源氏です。

……が、一条天皇はそこまで読めずに草紙を閉じてしまいました。

そりゃそうです。結局は定子を守りきれずに喪ってしまったトラウマをえぐられる思いだったことでしょう。

一度は草紙を置いた一条天皇。しかしきっと、再び草紙を手に取るはずです。

ひとたび読んでしまったら、続きが気になってしょうがなくなる。物語とはそういうもの、皆さんも経験があるかも知れません。

物語に心揺さぶられればなおのこと、桐壺更衣がその後どうなったかを知らずにはいられないでしょう。

果たしてまひろがそこまで読んで、あえて一条天皇の神経を逆撫でる作品を書いたのか、気になるところです。

『枕草子』で美しくのみ彩られた人々の本性をえぐり出したい。そんなおどろおどろしい試みがあったのかも知れませんね。

第32回放送「誰がために書く」

かくして世に出た『源氏物語』。これが一条天皇の気を惹きつけて評判を呼び、まひろは中宮・藤原彰子(見上愛)の女房として使えることになります。

次週からは一気に登場人物が増えますが、果たしてどんな展開を迎えるのでしょうか。

また源倫子が道長とまひろの関係に言及する場面がありましたが、いよいよ修羅場が来る可能性も考えられます。

果たしてまひろの女房ライフがどのように描かれていくのか、楽しみですね!

トップ画像:大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan