大河『べらぼう』で男色家・平賀源内が愛した実在の女形・瀬川菊之丞はお江戸のインフルエンサー【前編】

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第2話では、男色家の平賀源内(安田顕)が、恋人の女形役者・二代目瀬川菊之丞(三代目・花柳寿楽)の生前の姿を思い出し、涙を浮かべる場面が評判になりました。

花の井花魁(小芝風花)が、瀬川菊之丞になり変わり男装の役者姿で舞う場面も美しかったですね。

男好きの平賀源内を蕩かせた吉原の魅力とは…【大河べらぼう】1月12日放送の振り返り解説瀬川菊之丞は実在の女形歌舞伎役者で、「明和きっての美人」として浮世絵師の鈴木春信などが好んで描いたほどの美しい女形だったそうです。

姿も所作も美しかった瀬川菊之丞

ドラマでは、蔦重(横浜流星)が妓楼・松葉屋に平賀源内を連れていきます。

源内は、「『瀬川』に会いたい」と所望するも、女将が「『瀬川』はもう継ぐ人間がいない」と断ると「そうか、ここにも『瀬川』はいないのか」と呟やいたのでした。

瀬川というのは松葉屋で代々続いている有名な花魁の名前です。

けれども、花の井花魁は源内の表情を見て、会いたがっているのは松葉屋の名妓・瀬川ではなく、源内の恋人で30代で世を去った女形・瀬川菊之丞のことだと察します。

そこで、花の井は男装をして源内に「自分を瀬川菊之丞だと思ってくれ」といいます。

「引け四つ(※)までのたかが戯れ。咎める者もおりますまい」という花の井。

男装の花の井が舞う姿と、菊之丞が舞う場面が交錯する場面。

源内が花の井の舞を眺めながら、ありし日の菊之丞を思い出して目に涙を浮かべる場面は、SNSでも大評判になりました。

瀬川菊之丞を演じたのは日本舞踊家の三代目・花柳寿楽さんで、歴代の大河ドラマでも「所作担当」をしている方で、「どうりで美しいわけだ」と納得の声が挙がっています。

※引け四つ:遊女が張見世(店頭の格子窓の内側)を引く時刻。

幼い頃から女形役者を目指していた美少年

幼い頃から女形役者を目指していた美少年

二代目瀬川菊之丞は、実在の人物です。寛保元年(1741)に生まれ、安永2年(1772)に31歳という若さで亡くなっています。

菊之丞は、江戸郊外の武州・王子の富農である清水半六の子に生まれ、幼名を徳次といいました。

5歳には、すでに享保年間に大活躍した人気の女形初代・瀬川菊之丞(通称:濱村屋路考)に養子入りして、「瀬川権次郎」を名乗っています。

その後、10歳ごろには二代目・瀬川吉次となり、江戸三座のひとつ中村座にて養父一周忌追善として『石橋(しゃっきょう/獅子を題材とするもの)』の所作を演じたのが初舞台だったそうです。

浮世絵師・石川豊信作『二代目瀬川吉次の石橋』という浮世絵では、色白で目鼻立ちの整ったふくよかな吉次が、蝶や牡丹の花を背景に獅子頭を持ち艶やかに舞う姿が描かれています。

さらに15歳ごろには、市村座の顔見世(※)で、初代・瀬川菊之丞が演じた『百千鳥娘道成寺』(ももちどりむすめどうじょうじ)を披露。

二代目・瀬川菊之丞を襲名しました。

※顔見世

歌舞伎で、1年に1回、役者の交代のあと、新規の顔ぶれで行う最初の興行のこと

二代目瀬川菊之丞は、幼い頃から際立った美貌の持ち主で、江戸っ子の心を鷲掴みにしていました。

持ち前の美貌のみならず踊りや所作も美しく、役者としての才能にも恵まれていたという菊之丞。

江戸時代よりも古い武家社会を描いた「時代物」と、江戸っ子たちには現代劇となる町人社会や世相風俗を扱った「世話もの」の両方を兼ねて演じていました。

現代でも歌舞伎や日本舞踊で人気がある演目『鷺娘』は、この二代目菊之丞が初めて演じたそうです。

鷺娘は、人間に恋をしてしまった鷺の精の話。

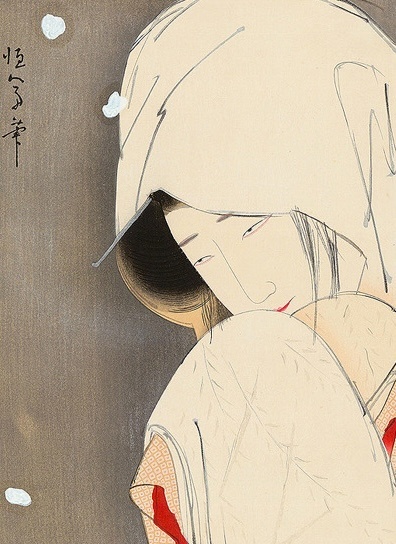

白無垢の振袖に黒い帯、頭には綿帽子を被り、傘をさした人間の娘となった鷺。

白無垢姿から華やかな振袖姿となって踊るが、やがては本来の鳥の姿に戻ってしまい、むくわれない恋心に苦しみつつ次第に生き絶えていく……という切ない悲恋ストーリーです。

菊之丞は「竹田からくり芝居」(※)の趣向を取り入れて、舞台に大きな六角形の廻り灯籠を出し、それが回ると踊り手がでてくるという手法を使用したそうです。

※竹田からくり芝居:大阪道頓堀で旗揚げした機械仕掛けのからくりを用いた見世物で、屋体や道具を動かす大からくりのほか・水からくり・ゼンマイなどが評判になった。

美貌の瀬川菊之丞が演じた白い鷺の精は、さぞかしこの世の人間とは思えないほど、はかなげで美しかったのでしょう。

役者が稽古をしている姿を見せるというのは、よほどその相手を信頼していないとできないそうです。

源内の自宅で舞の練習をする菊之丞、それをうっとりと見詰める源内……二人の間には男色の恋人同士というだけではなく、いつまでも一緒に寄り添う相手として深い繋がりがあったのでしょう。

そんな、瀬川菊之丞は美しさと芸の上手さで大人気のアイドル役者だっただけではなく、舞台で身に付けたものはすべて江戸っ子に大流行するほどのインフルエンサーとしても知られていました。

【後編】に続きます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan