蔦屋重三郎とも交流があり、戯作者や狂歌師として活躍した「朋誠堂喜三二」とはどんな人物?【大河ドラマ べらぼう】

放送開始から人気かつ話題を呼んでいる2025年の大河ドラマ『べらぼう』。放送がはじまった序盤から、主人公・蔦屋重三郎をはじめとして個性的なキャラクターが次々と登場していますよね。

そこで今回の記事では、そんな大河ドラマ『べらぼう』にも登場する朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)という人物についてご紹介していきたいと思います。

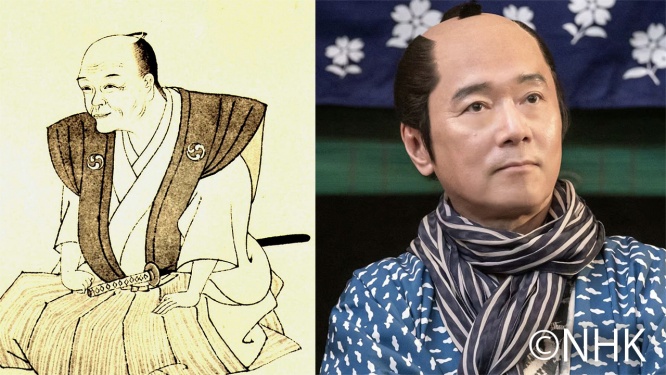

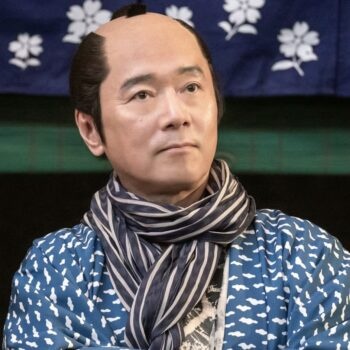

ちなみに、大河ドラマでは尾美としのりさんが演じています。

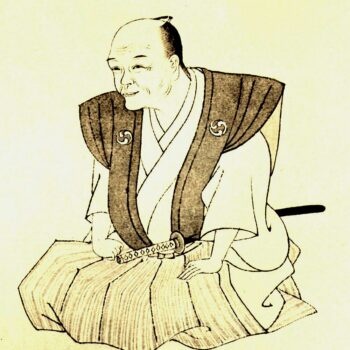

尾美としのり演じる朋誠堂喜三二(NHK公式ホームページより)©NHK

※ 朋誠堂喜三二は本名を「平沢常富(ひらさわつねとみ)」といいますが、この記事では、筆名である朋誠堂喜三二で統一して表記します。

朋誠堂喜三二の生まれ朋誠堂喜三二は、旗本・佐藤三四郎に仕えていた西村久義(にしむらひさよし)の三男として、1735年(享保20年)江戸で生まれました。14歳のときに、母方の縁戚である久保田藩士・平沢家の養子になり、名前を「平沢常富」としました。ちなみに、彼は生涯江戸判定で暮らしました。

幼いころから漢学や俳諧を学んで、文学に触れていた少年でした。

戯作者(げさくしゃ)としての活躍天明のころ、朋誠堂喜三二は藩の江戸留守居役筆頭として、120石取りでした。当時の江戸留守居役は、江戸藩邸を取りしきり、幕府や他藩との交渉などを担っていました。今でいうある種の外交官というイメージでしょうか。

そんな人々との情報交換の場となったのが、吉原でした。朋誠堂喜三二は「宝暦の色男」と自称して、吉原に通い詰めていました。そして、勤めの余技として、吉原についての知見を活かして執筆した「当世風俗通(とうせいふうぞくつう)」を出版。大人気となりました。

また、「親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)」という黄表紙を刊行。こちらも一世を風靡し、流行作家となりました。ちなみに、親敵討腹鞁は恋川春町が挿絵を描いています。

蔦屋重三郎と意気投合吉原通いをするうちに、蔦屋重三郎とも交流を持つようになります。蔦屋重三郎のもとで洒落本「娼妃地理記(しょうひちりき)」を刊行。

朋誠堂喜三二は、蔦屋重三郎にとって、最高かつ最大の協力者となる戯作者でもありました。

黄表紙作りから手を引き、狂歌作りに力を入れる松平定信の寛政の改革は、出版業界にも大きな影響を与えました。1790年(寛政2年)に出版統制令が出され、出版には制限がかかりました。

朋誠堂喜三二も例にもれず、彼が1788年(天明8年)に執筆した「文武二道万石通」が、松平定信の寛政の改革を風刺しているとして問題視され、叱責されます。そして、この書物を最後に黄表紙から引退しました。

しかし、彼の文学の才能が衰えたわけではありませんでした。その後は、「手柄岡持」(てがらのおかもち)という名前で、田沼時代から力を入れていた狂歌に集中するようになりました。その後も活動を続け、1813年(文化10年)に亡くなりました。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan