なぜ日本は「憲法」を変えたのか?明治憲法から日本国憲法への変遷とその影響【前編】

昨今、「憲法」という言葉を聞くと、多くの人が現在の「日本国憲法」を思い浮かべるでしょう。ところが、日本にはかつて「大日本帝国憲法」という別の憲法が存在していました。

これは、1889年に明治政府によって制定され、1947年に日本国憲法が施行されるまで、日本の統治の基盤となっていたものです。

では、大日本帝国憲法はどのようにして作られ、どの国を参考にしたのでしょうか? そして、現代の憲法とはどのように違うのでしょうか?

今回は、日本の歴史を振り返りながら、憲法の変遷を考えてみましょう。

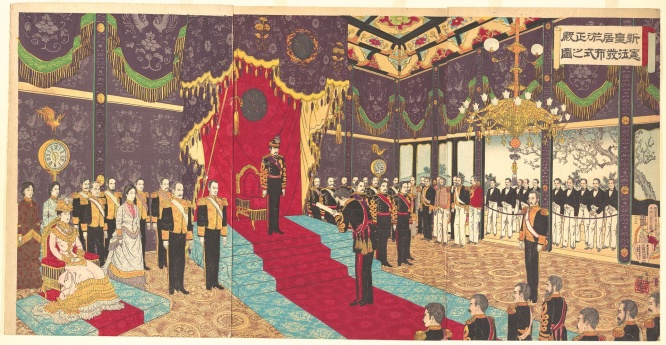

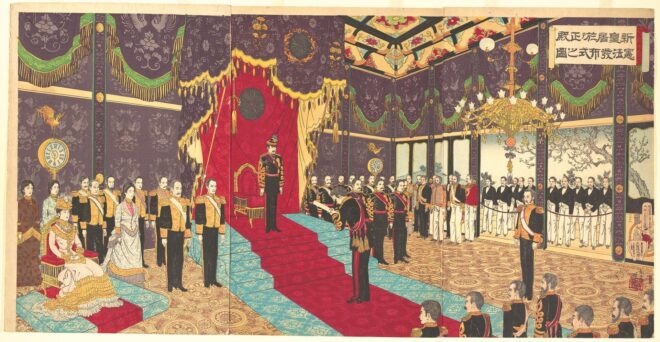

新皇居於テ正殿憲法発布式之図 1889年(明治22年)、安達吟光画

明治政府が憲法を作る必要があった理由明治時代、日本は近代国家として発展するために、西洋の制度を積極的に取り入れました。特に、強い国を作るためには法律を整備し、憲法を持つことが不可欠だと考えられました。当時のヨーロッパ諸国ではすでに憲法を制定している国が多く、日本もそれに倣う必要があったのです。

では、どの国の憲法をモデルにするのか。フランスやイギリスの憲法も研究されましたが、最終的に日本政府が参考にしたのはドイツ(プロイセン)の憲法でした。その理由は、ドイツの憲法が「君主を中心とした強い国家体制」を持っており、日本の天皇制と相性が良かったからです。フランスやイギリスのような民主的な憲法は、当時の日本には馴染まないと判断されました。

大日本帝国憲法の制定とその内容憲法の制定にあたって、政府は伊藤博文を中心に代表団をヨーロッパに派遣し、各国の制度を学ばせました。帰国後、伊藤は憲法草案をまとめ、1889年に「大日本帝国憲法」が発布されました。これは日本で初めての本格的な憲法であり、近代国家としての基盤を作る重要な一歩となりました。

では、大日本帝国憲法の特徴とは何だったのでしょうか?

天皇がすべての権力を持つ大日本帝国憲法では、天皇が国の元首として、絶対的な権力を持つことが定められました。軍の指揮、法律の制定、政府の任命など、あらゆる決定権は天皇にありました。

国民の権利は「法律の範囲内」でのみ認められる言論の自由、集会の自由などの権利は認められましたが、それは「法律の範囲内でのみ」という条件付きでした。つまり、政府が「この権利は制限する」と決めれば、自由は簡単に奪われる可能性があったのです。

議会(帝国議会)は存在したが、権限は限定的帝国議会が設置され、国民の代表が政治に関与できる仕組みは整えられました。しかし、議会の決定は政府や天皇の意向に大きく左右され、議会が政府の政策を大きく変えることは難しかったのです。

このように、大日本帝国憲法は「天皇を中心に据えた強い国家体制」を確立するために作られました。しかし、この統治の仕組みが、後に問題を引き起こすことになります。

参考文献

坂野潤治 『明治憲法体制の確立』 (1971 東京大学出版会) 竹内重年『よくわかる日本国憲法』(2003 レグルス文庫)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan