なぜ日本は「憲法」を変えたのか?明治憲法から日本国憲法への変遷とその影響【後編】

前回の【前編】の記事はこちらからどうぞ↓

なぜ日本は「憲法」を変えたのか?明治憲法から日本国憲法への変遷とその影響【前編】 戦争と憲法の限界大日本帝国憲法のもとでは、政府と軍部の権力が強まり、次第にバランスを崩していきました。特に昭和時代に入ると、軍部の影響力が増し、議会の意見が反映されにくくなりました。その結果、日本は戦争へと突き進み、1945年には第二次世界大戦に敗北します。

戦争の反省から、日本は新しい憲法を作ることになりました。それが現在の「日本国憲法」です。

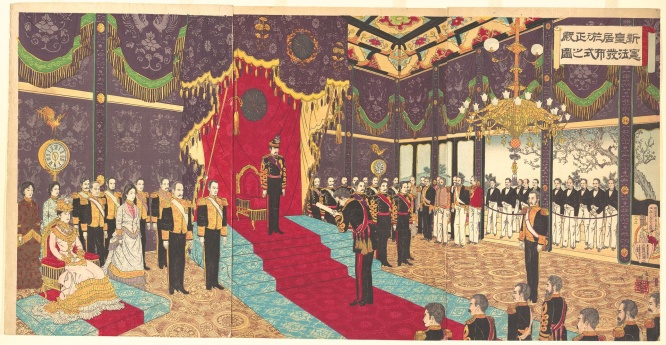

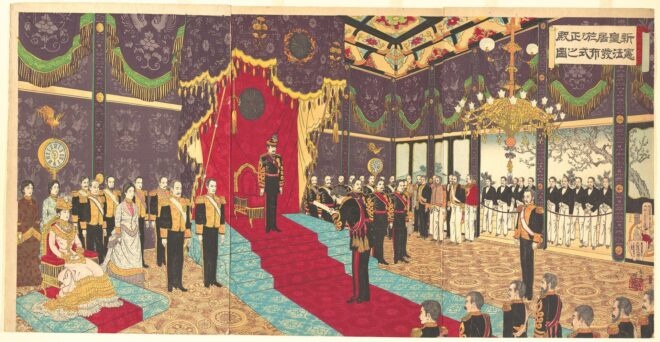

新皇居於テ正殿憲法発布式之図 1889年(明治22年) 安達吟光画

日本国憲法との違い1947年に施行された「日本国憲法」は、大日本帝国憲法とは根本的に異なる3つの大きなポイントがあります。

天皇は「象徴」となり、政治には関与しなくなった

日本国憲法では、天皇は「日本の象徴」と位置づけられ、政治には関与しないことが明確に定められました。

国民の権利が強く保障されるようになった

言論の自由、学問の自由、平等の権利など、基本的人権が広く認められました。また、「法律の範囲内でのみ」という制限がなくなり、政府が自由を制限することはできなくなりました。

戦争の放棄と非武装(憲法第9条)

日本国憲法では、「日本は戦争をしない」「軍隊を持たない」と明記され、戦争放棄が宣言されました。これは世界的にも珍しい憲法の特徴です。

こうして、日本の憲法は「天皇中心の国」から「国民主権の国」へと大きく変わったのです。

憲法の変化が社会にもたらした影響大日本帝国憲法のもとでは、国民は「天皇の臣民」とされ、政府の力が強く、自由は制限されることもありました。

しかし、日本国憲法のもとでは、国民が主権を持ち、自由に意見を言い、平等に扱われる社会が実現しました。

もし、今も明治憲法が使われていたら、日本の社会はどうなっていたでしょうか?

現代の日本国憲法のあり方についても、今後の議論の中で見直される可能性はあります。憲法の歴史を学ぶことは、未来の日本を考える上でも重要なことではないでしょうか。

参考文献 坂野潤治 『明治憲法体制の確立』 (1971 東京大学出版会) 竹内重年『よくわかる日本国憲法』(2003 レグルス文庫)日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan