幕末のヒーローは過大評価とウソだらけ!?坂本龍馬のイメージが崩れていくさまざまな新説

歴史の研究成果は、今まで謎とされていたことを解き明かし、私たちにスッキリ感を与えてくれます。

しかしその反面、これまで信じていたことや憧れていたことなどが嘘だったと分かり、失望させられることも少なくありません。

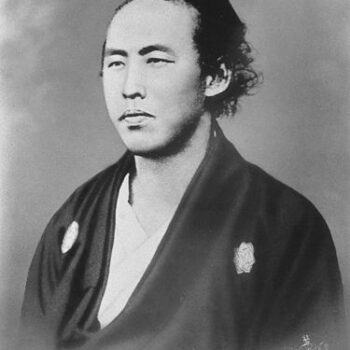

そうしたギャップが大きい歴史上の偉人の代表格と言えば、坂本龍馬でしょう。

関連記事:

幕末の志士・坂本龍馬は詐欺をも厭わなかった!?大きく書き換えられつつある龍馬の人物像 教科書から幕末のヒーロー・坂本龍馬の名前が消える!?その理由と真相について考える龍馬は、後世に伝わっているその気さくで人なつっこい魅力的な人柄や、幕末の日本の大きな転機にいくつもの功績を残して風のように去った颯爽たる英雄です。

彼は今でも老若男女を問わず絶大な人気を集め、「理想の男性」「憧れの青年像」とされています。

ところが近年、その龍馬の功績や実力について疑問視する説がたくさん唱えられています。

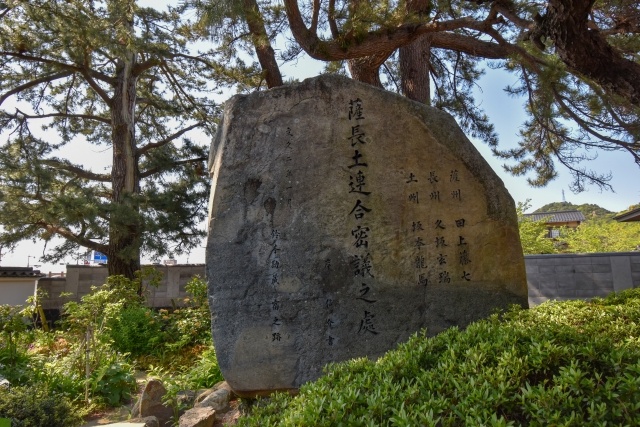

その一つは、龍馬の功績として真っ先に挙げられる薩長同盟です。1866(慶応2)年に成立した薩摩藩と長州藩の軍事同盟ですね。

この同盟を締結するにあたっては、それまで犬猿の仲だった両藩を龍馬が奔走して手を握らせたとされています。これが、のちの討幕運動の原動力になったとされているのです。

しかし、佛教大学の青山忠正氏(明治維新史)は

「一次史料を読む限り、内容は薩摩藩が朝廷に長州藩主親子の官位停止の撤回を働きかけるという支援表明です。討幕うんぬんは無理があります」(朝日新聞2013年3月4日付けの記事より)

と述べています。また、薩摩の西郷隆盛と長州の木戸孝允との会談についても、青山氏は

「坂本が発案したというより、薩摩の意を受けたエージェントとして動いたのでしょう。両藩とも重要な交渉は正規の藩士が行っており、坂本はその下働きに過ぎなかった」(前掲朝日新聞の記事)

とも述べています。

次に、龍馬が船の中で考えたといわれる新政の構想「船中八策」についても、『「坂本龍馬」の誕生』(人文書院)の著者・知野文哉氏によると、実は原本も写本もないというのです。

知野氏は、船中八策のエピソードは明治以降に書かれた龍馬の伝記の中で創作されたとみています。

認めがたい新説ばかり他にも、龍馬にまつわるあれこれが作り話ばかりだという疑惑はたくさんあります。

例えば、龍馬が姉の乙女に書き送った手紙に記された「日本を今一度せんたくいたし申候」という有名なフレーズがありますね。

これも実は、龍馬が何度も会っていた開国論者・横井小楠の口癖だったという指摘があります。

そして龍馬は1867(慶応3)年、御存知の通り京都の近江屋で暗殺されました。この時、彼は刀を抜く間もなく頭を割られ、間もなく絶命しています。

そのあまりにも呆気ない最期に、近年、龍馬の剣術の腕前にも疑いの目が向けられているのです。

定説によると、龍馬は江戸に出てから千葉道場で北辰一刀流の修行を行いました。その後、道場の師匠から「北辰一刀流長刀法目録」を授与され、免許皆伝となっています。

このことから、龍馬は剣客としても一流だったと伝えられてきました。

しかし近年の研究により、龍馬が免許皆伝を授与されたのは、実は薙刀だったことが判明しています。それは北辰一刀流の中でも一番低い「初目録」だというのです。

どれもこれも龍馬ファンには認めがたい新説ばかりですが、現在はこうして新たな「坂本龍馬像」が構築されつつあります。

参考資料:日本歴史楽会『あなたの歴史知識はもう古い! 変わる日本史』宝島社(2014/8/20)

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan