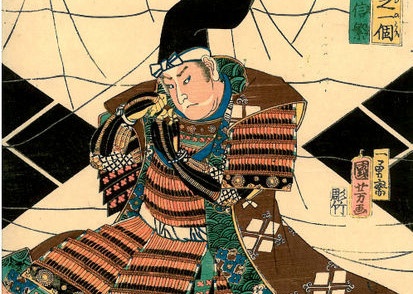

死を隠した3年間、実はバレバレだった影武者…戦国時代の名将・武田信玄の伝説の真相をあばく

騎馬軍団のイメージと現実

戦国時代の名将・武田信玄といえば、騎馬軍団を率いて戦場を駆け抜けたイメージが強いですが、実はその実態や死後のエピソードには意外な一面もあります。

※合わせて読みたい記事↓

これぞ不法の法…武士道バイブル『葉隠』が伝える戦国大名・武田信玄のエピソード 「敵に塩を送る」はどこまで実話?上杉謙信の義侠心と武田信玄の食糧戦略まずは騎馬軍団のエピソードから。信玄の軍勢は「常勝軍団」と呼ばれました。その強さの秘密は、信玄が作った騎馬軍団にあります。

映画やテレビドラマでは、騎馬武者たちが颯爽と登場し、怒濤のごとく押し寄せて次々と波状攻撃をかける迫力満点の姿が描かれています。

しかし、近年ではこのイメージに疑問が投げかけられているのです。

実は、戦国時代の馬は小型で、背に人を乗せて縦横無尽に駆け巡ることは難しかったとされています。日本で大型馬が登場するのは明治時代以降のことなのです。

実際、『甲陽軍鑑』によると武田軍1000人のうち馬に乗ったのは7、8人程度で、残りは馬を後ろに引いて槍で戦ったそうです。

騎乗した武者も疾風のごとく突入するのではなく、馬上から徒歩の兵士を指揮する役割だったとか。騎馬軍団というよりは馬を使ったサポート隊といった感じですね。

死を隠した3年間の真相さて、武田信玄は1573年、信濃国伊那の駒場で亡くなりました。

死に臨んで子の勝頼に「3年間、喪を秘し、領内の備えを固めたら、必ず都へ攻め上れ」と遺言したと言います。自分の死が知れ渡れば他の大名が攻めてくるのを恐れたのでしょう。

勝頼はこの遺言を守り、信玄を隠居扱いにして生存しているかのように振る舞いました。

そして3年後、恵林寺で盛大な葬儀を行い埋葬します。その間に小田原城主・北条氏政が使者を送って様子を伺いましたが、勝頼は影武者を使って危機を脱したとされています。

ところが、この「死を隠す作戦」は実はバレバレだったのです。

氏政の使者は信玄の死をしっかり報告し、さらに氏政は上杉謙信に通報。謙信は食事中に報せを聞いて箸を投げ捨て、「惜しい人を亡くしたものよ」と涙したそうです。

一方、織田信長は喜び、徳川家康は哀悼の意を述べています。勝頼は「うまく隠せてる!」と思っていたようですが、実際には多くの大名にバレていたのでした。

影武者と信玄の遺志信玄の死を隠すために使われた影武者は3人いたと伝えられています。

そのうち1人は信玄のすぐ下の弟・武田信繁、もう1人はさらに弟の武田信廉だったとか。氏政の使者が見たのは信廉だと言われています。

影武者作戦自体は面白いアイデアですが、結局バレてしまったのは現代の目線で見ればご愛嬌ですね。

信玄の遺言通り都へ攻め上ることは叶わず、武田家が次第に衰退していったのはご存じの通り。それでも、彼の「常勝軍団」や謀略のイメージは後世に強く残り、今でも語り継がれています。

参考資料:日本歴史楽会『あなたの歴史知識はもう古い! 変わる日本史』宝島社 (2014/8/20)

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan