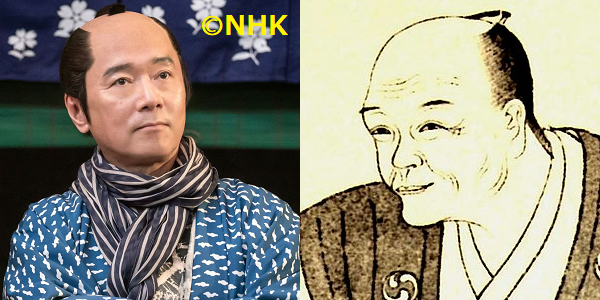

【大河べらぼう】蔦重とのコラボにネット歓喜!朋誠堂喜三二こと平沢常富(尾美としのり)とは何者なのか?

(12)俄(にわか)なる『明月余情』

初回放送日:2025年3月23日

俄祭りの企画を巡り、大文字屋(伊藤淳史)と若木屋(本宮泰風)が争う。蔦重(横浜流星)は、祭りを描く本の執筆を平賀源内(安田顕)に依頼すると喜三二を勧められる…※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

喜三二と言えば朋誠堂。朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)とは平沢常富(ひらさわ つねまさ。尾美としのり)の筆名です。

第2回放送「吉原細見『嗚呼御江戸』」で初登場、蔦屋重三郎(横浜流星)と顔を合わせており、第11回放送「富本、仁義の馬面」では『青楼美人合姿鏡』を熱心に読んでいました。

蔦重「あれ、お客さん、どこかでお会いしたような……?」

平沢常富「まぁ、どこかでは会ってるかも知れませんね」

果たしてどんな人物だったのか、今回予習しておきましょう!

優秀な外交官

平沢常富(画像:Wikipedia Public domain)

平沢常富は享保20年(1735年)閏3月21日、西村平六久義(にしむら へいろくひさよし)の三男として誕生しました。

14歳となった寛延元年(1748年)に、母方の親戚である平沢家へ養子入りします。

平沢家は秋田久保田藩に勤めており、その祖先は戦国大名・佐竹義重に仕えた愛洲元香斎(あいす げんこうさい。小七郎宗通)ということです。

天明年間(1781~1789年)には久保田藩の江戸留守居役筆頭を勤め、その石高は120石。現代の感覚では年収およそ1,200万円くらいでしょうか。

江戸留守居役は江戸藩邸に常駐し、幕府や他藩との連絡調整を行う、外交官のような役割を担っていました。

その筆頭を勤めたのですから、平沢常富は相当に優秀だったことでしょう。

「宝暦の色男」は仕事も遊びも全力だった?

一方で若いころから吉原遊廓に通い続け、「宝暦(1751~1764年)の色男」などと自称しました。

吉原遊廓は単に性欲の処理だけではなく、社交の場としても機能しており、江戸市中では話しにくい情報交換なども行われていたようです。

遊びの中で様々な情報を仕入れ、それを外交官の本業に活かしていたのかも知れませんね。

※純粋に女好きである可能性もありますが……。

仕事も遊びも全力?な平沢常富は文才にも秀で、勤めの合間に筆を振るった黄表紙作品でヒットを飛ばします。

また狂歌師としても活躍し、田沼政権時代は天明狂歌ブームを巻き起こしました。

多くの狂歌連(連はサークル)に名を連ね、一世を風靡するのです。

いくつ名前があるの?使い分けた多彩な名前平沢常富は様々なペンネームを使い分けたことで知られており、有名なものでもこれだけありました。

朋誠堂喜三二:戯作者として。 手柄岡持(てがらの おかもち):狂歌師として。 楽貧王(らくひんおう):狂歌師として。 亀山人(きさんじん):青本作家として。 道陀楼麻阿(どうだろう?まぁ):滑稽本作家として。 雨後庵月成(うごあん げっせい):俳人として。 朝東亭(ちょうとうてい):同じく。 平角(ひらかく、へいかく):通称。平格とも。 知足(ちそく):字。 愛洲(あいす):号。祖先の苗字から採った。 平荷(へいか):隠居号。通称とは元服(成人)した男性が諱(いみな。実名、忌み名)を直接呼ばぬようにつけた名前で、公文書などにも多く記載されています。

字(あざな)とは中国大陸の習慣で、こちらも成人男性の諱に代えて呼ぶ名前でした。

それにしても、どうだろう、まぁ。実に多くの名前を使い分けていたのですね。

自分や周囲がこんがらがってしまうことはなかったのでしょうか。

筆者の個人的には、楽貧王(貧乏を楽しむ者こそ、真の王)という名前がお気に入りです。

寛政の改革を批判してお叱り?とまぁこんな具合にお江戸を賑わせていた平沢常富ですが、田沼意次から松平定信に政権が移り変わると、何だか息苦しくなってまいりました。

いわゆる寛政の改革(質素倹約・文武奨励政策)が推し進められる中、これを風刺する黄表紙『文武二道万石通』を執筆します。

言わなきゃいいのに、言わずにはいられなかったのでしょうね。

かくして天明8年(1788年)、主君である久保田藩主・佐竹義和からお叱りを受けたそうで、平沢常富は戯作者を引退。以後はもっぱら狂歌師として活躍しました。

そして文化10年(1813年)5月20日、79歳で生涯に幕を下ろします。

戒名は法性院月成日明居士(ほっしょういん げっせいにちみょうこじ)、東京都江東区三好にある一乗院に眠っているそうです。

終わりに

尾美としのり演じる平沢常富。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

江戸在住の“外交官”であり当代一の“覆面”戯作者

出羽国久保田藩(秋田藩)の藩士で、江戸城の留守居(いまでいう外交官)を務める。役職柄、情報交換の場として吉原に出入りすることが多く、「宝暦の色男」の異名をもつ。

一方で、奇想天外な大人の童話、歌舞伎の筋書きをもじったパロディーなど洒落、滑稽、ナンセンスを盛り込んだ戯作を数多く発表し、また手柄岡持(てがらのおかもち)という名で狂歌も発表。流行作家として一時代を築く。のちに蔦重(横浜流星)にとって最高かつ最大の協力者となる戯作者。※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

今回は江戸時代に活躍した平沢常富を紹介してきました。

果たしてその才能が蔦重との出会いでどんな化学反応を起こすのか、これからも楽しみですね!

※参考文献:

『三百藩家臣人名事典1』新人物往来社、1987年11月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan