幕末に起きた「戊辰戦争」の敗戦藩はどうのように復興したのか?三島億二郎に学ぶ地域再生戦略【前編】

戊辰戦争から明治維新へ──

激動の時代、日本各地で旧幕府側に属した藩が敗北を喫し、町は焼かれ、武士も民も生活の基盤を失いました。その後、そうした「敗戦藩」はどのように立ち直ったのでしょうか。

※関連記事:

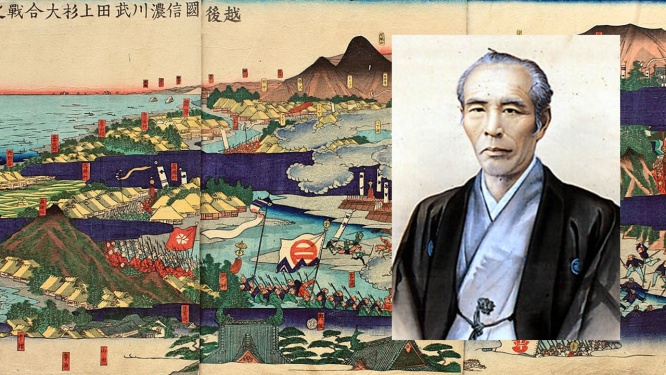

踏みにじられた貞操…戊辰戦争で活躍するも、敵の手に落ちた神保雪子の悲劇【上】 ある人物の手腕で新政府軍を圧倒!幕末期の戊辰戦争のひとつ「北越戦争」で長岡藩が善戦できた理由新潟県長岡市にあたる旧長岡藩も、1868年の北越戊辰戦争で甚大な被害を受けた地域のひとつです。町の大半は灰燼に帰し、財政も人心も荒廃していました。

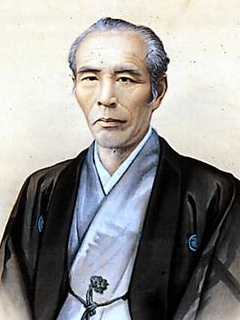

そんな長岡を立て直したのが、一人の藩士でした。彼の名は三島億二郎(みしまおくじろう)[1825–1892]。

河井継之助や『米百俵』でおなじみの小林虎三郎と並ぶ「長岡の三傑」と称されながらも、知名度は今ひとつ──けれど、その功績は現在にまでつながる復興と地域づくりの原点そのものでした。

三島は長岡藩の下級武士の家に生まれ、藩校・崇徳館で学び、のちに佐久間象山の門下として江戸でも修業を積みました。河井・小林とは幼なじみで、共に学び、共に新時代を迎えた仲間です。

1868年、戊辰戦争が勃発すると、三島は当初、新政府軍への恭順を主張しました。しかし、河井継之助が講和に失敗した後は考えを改め、彼と共に長岡城の奪還作戦に参加するなど軍事面でも責務を果たしました。

戦後、焼け野原となった長岡では、復興と再建が急務でした。1870年以降、三島は、大参事として長岡の地域行政を担い、幅広く、教育・産業・医療・金融の各分野に手を入れていきます。しかし彼の復興戦略の真髄は、「人と人の対話」から始まりました。

長岡の唐物商・岸宇吉の邸宅に、当時としては珍しい舶来の石油ランプがありました。その灯りを囲むようにして、士族や商人、医師、教育者らが定期的に集い、町の将来について議論を交わしたのです。これが、後に「ランプ会」と呼ばれた知的交流サロンでした。

参加者には、小林虎三郎や森源三、大橋佐平、教育者の藤野善蔵、医師の梛野直など、分野を超えた面々が名を連ねていました。そして中心にいたのが三島億二郎でした。

次回の【後編】につづきます。

参考文献

今泉鐸次郎『三島億次郎翁』(1927 北越新報社) 今泉省三『三島億二郎伝』(1957 覚張書店) 長岡市編『ふるさと長岡の人びと』(1998 長岡市) 稲川明雄『長岡城落日の涙―故郷復興への道のり』(2001 恒文社) 石坂智惠美『長岡復興の恩人 三島億二郎物語』(2024 博進堂)日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan