幕末に起きた「戊辰戦争」の敗戦藩はどのように復興したのか?三島億二郎に学ぶ地域再生戦略【後編】

【前編】では、戊辰戦争に敗戦し、明治維新を迎えた直後の三島億二郎とその周辺について見ていきました。

【前編】の記事↓

幕末に起きた「戊辰戦争」の敗戦藩はどのように復興したのか?三島億二郎に学ぶ地域再生戦略【前編】今回はその続きとなります。

近代以降、長岡の人々が集まって自然発生的に誕生した「ランプ会」では、長岡の復興を単なる「物資の供給」や「制度の移入」ではなく、地域の独自性を活かした持続可能な仕組みとして築いていくための議論が行われました。

その成果は、実際の施策に次々と結びついていきます。そういった意味で、ランプ会は、単なるサロンではなく、アイディアを現実に落とし込む「実践の場」でもありました。

このランプ会を通じて生まれた施策は、現在の地域づくりの文脈から見ても非常に先進的です。例えば、1870年に設置された産物会所は、士族の経済的自立を助けるための職業訓練兼販売所でした。

1872年には洋式教育を導入した長岡洋学校を創設し、近代教育を普及。1873年には會社病院を設立し、公衆衛生の土台を築きました。

さらに1878年には、士族が受け取った秩禄処分の公債を資本に、地元金融機関である第六十九国立銀行を設立。金融による地域経済の再建にも着手しました。こららは全て、ランプ会での繋がりや、話し合われたことが実際の政策として実を結んだものです。これらの学校、病院、銀行は現在も名前を変え、存続しています。

そして、どれも、中央の制度をそのまま持ち込むのではなく、「地域に合ったかたち」で再構成して実行された点が重要です。

つまり三島億二郎の戦略とは、制度や物資に頼るだけでなく、地域の人々の知恵とネットワークを活かして、自立的な再生を図るというものでした。

そこには、のちに「地方自治」「市民参加」「コミュニティ再建」として制度化される概念の萌芽があります。

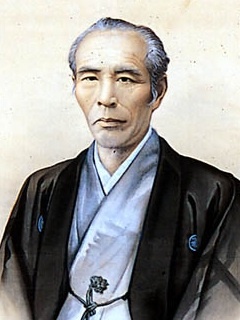

1882年に官職を退いた後も、三島は地域の外に目を向け、1886年には北海道開拓を目的とした北越殖民社を設立。内地で職を失った士族たちに、新天地での生活と誇りを取り戻す場を提供しました。

三島は1892年3月25日に没しますが、その没後も、今日に至るまで、彼が残した制度や理念は長岡の中で生き続け、地域社会の独自性を保っています。

三島億二郎の生涯のテーマは「戦後復興」と「士族授産」でした。そして、こうした三島の生き方は、「敗戦後の復興」という問いに対して、一つの明快な答えを示してくれます。復興とは、誰かが与えてくれるものではなく、自らの手で考え、つくり上げるもの。それを、150年前に実践していた男が、長岡という地方都市にいたのです。

参考文献

今泉鐸次郎『三島億次郎翁』(1927 北越新報社) 今泉省三『三島億二郎伝』(1957 覚張書店) 長岡市編『ふるさと長岡の人びと』(1998 長岡市) 稲川明雄『長岡城落日の涙―故郷復興への道のり』(2001 恒文社) 石坂智惠美『長岡復興の恩人 三島億二郎物語』(2024 博進堂)日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan