大河『べらぼう』ずっと探され続けた「宝暦の色男」(尾美としのり)&輝き増した「次郎兵衞兄さん」(中村蒼)が魅力的な理由【後編】

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、主人公の蔦屋重三郎(横浜流星)が名プロデューサーとして活躍の場を広げていく痛快なストーリーの一方で、吉原遊女たちの過酷な人生、出版ビジネスの厳しさ、職業差別ほか、さまざまな厳しい現実面も描かれています。

心えぐられる辛い話がある中、「気持ちがほっこりする」と、SNSでハッシュタグが生まれるほど大注目されファンを増やしているのが、#俺たちの次郎兵衛こと、不動の癒しキャラ次郎兵衛兄さん(中村蒼)と、クレジット表記はあるものの、「一体どこに出ているんだ」と、#尾美としのりを探せ #オーミーを探せのタグが誕生し、ウォーリーをさがせ状態になるほど注目された朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ/尾美としのり)の二人です。

実は、蔦重を支える人物として重要な役割を果たす彼ら。【前編】ではただの癒しキャラだけではない魅力を見せ、ファンが増えている次郎兵衛兄さんが、かつてなかったほどの輝きを見せたことなどをご紹介しました。

大河「べらぼう」二大人気キャラ!輝きを増した癒しの「次郎兵衞兄さん」とずっと探され続けた「宝暦の色男」の魅力【前編】【後編】では、ドラマではほんの数秒、数分と少しずつ姿を表し、とうとう第12回「俄(にわか)なる『明月余情』」では、その姿をやっと表してくれた朋誠堂喜三二の才能ぶりについて探ってみました。

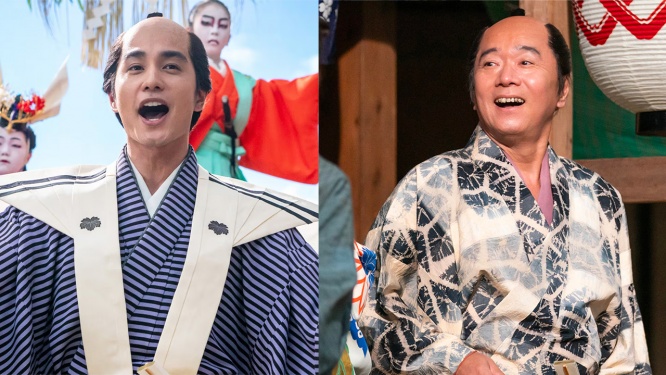

平沢常富こと朋誠堂 喜三二。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

「どこにいる?」と視聴者に探させる面白い仕掛け不動の癒しキャラとして人気の次郎兵衛兄さん。放蕩息子らしいのんびり具合が初回から注目されてますが、人や物事の本質を鋭く突くところ、さりげない一言で蔦重にヒントを与えるところなど、ただの癒しキャラだけではない魅力を放ってファンを増やしています。

仕事はほぼしないけれど、芸事には熱心に打ち込む性格で、今回の「俄祭り」では芝居の口上は述べるは、踊りを踊るは、すべての演目に参加していたんじゃないかなどと囁かれるほど、輝いていたのが印象的でした。

#俺たちの次郎兵衛 ハッシュタグまで爆誕した、祭りで一際輝く次郎兵衛兄さん。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

かたや、尾美としのりさん演じる平沢常富/朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)は、ドラマの最初の頃から、クレジットに名前はあるものの「どこに出ていた?」「一体誰なんだ」と声があがるほど、ほとんど出番がなくどこにいるのかわからない状態が続きました。

SNSでは、#尾美としのりをさがせ!#オーミーを探せなどのハッシュタグができるほど、本編とは違う部分で話題をさらってしまうという面白い仕掛けで、制作側の「今回はどこにいたか見付けた?」という声が聞こえてきそうでした。

「いつも吉原のどこかにいる」のは役目柄!?朋誠堂喜三二は、平賀源内に声をかけたり、蕎麦屋で蕎麦をたぐっていたり、「つたや」の前を忙しそうに通りがかったり、「目ばかり頭巾の客」(※)が大門で止められ頭巾を剥がされている様子を見て大笑いしながら通り過ぎていったり……ほんの数秒のシーンに登場していました。

※身分を隠すために目だけ出した頭巾を被っている客。吉原では禁止だった。

朋誠堂喜三二は蕎麦屋にもいた。(蕎麦 イメージ画像publicdomainq)

やっと10話では、瀬川(小芝風花)最後の花嫁姿の花魁道中に皆が見惚れている中、遊女・亀菊(大塚萌香)※に見詰められ「俺?俺?」」と自分を指差し、「いやあ〜まいったなあ」と照れた顔で首筋を掻くという長めのシーンがありました。

※亀菊:蔦重が制作した『一目千本』という遊女を花に見立てた本の中で「いつもツンツンしているから『山葵』」と例えられた遊女

さらに11話では蔦重の作った『青楼美人合姿鏡』を店先で立ち読みしつつ「これ作ったのお前さん?いやいいもん作るねえ!」と、蔦重に絶賛の声をかけるシーンが。SNS上では「しゃべった!」「本格的に登場した!」との声が上がっていました。

朋誠堂 喜三二が絶賛した北尾重政・勝川春章筆「青楼美人合姿鏡」

こういう脚本の妙も「次回が気になる!」と視聴者が期待し、人物がより身近に感じファンが増えていく理由のひとつではないでしょうか。

平沢常富が、いつも吉原界隈にいるのは、実は「そういうお役目だった」という理由もあったようです。

クリエイティブな才能に溢れた平沢常富史実では、本名は平沢常富こと朋誠堂喜三二は、久保田藩(秋田藩)の藩士で、江戸城の留守居役を務めていた人物です。

※関連記事↓

【大河べらぼう】蔦重とのコラボにネット歓喜!朋誠堂喜三二こと平沢常富(尾美としのり)とは何者なのか?

若い頃から文芸に興味を持ち、俳諧や漢学などを熱心に学んでいたとか。秋田藩の留守居役として、藩の外交などを担当していたことから、吉原のような遊里や芝居などの江戸の社交文化に詳しくなっていったそうです。

当時、吉原はトレンドの発信地であり江戸最大の観光地として賑わい、江戸っ子だけではなく地方からの観光客も訪れる場所だったので、面白いアイデアを探しにマーケットリサーチをして情報を集めていたという推測もされています。

また、遊郭にも出入りし自分で「宝暦の色男」と名乗っていたそうです。いわゆるお堅い官僚タイプではなく、フレキシブルな発想をする面白い人物だったのでしょう。

武士でありながらクリエイティブな才能の持ち主実際、朋誠堂喜三二は、江戸時代後期から明治初期にかけて浮世絵師・戯作者・俳人・画家として活躍した人物で、幅広い分野で作品を残したマルチクリエーターでした。

喜三二の作品は、滑稽な話や風刺に富んだものが多く、当時の社会や庶民文化を反映しているものが多いことで知られています。

明和6年(1769)頃には、江戸の地本問屋の主人・鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が作る『吉原細見 登まり婦寝』(とまりぶね)の執筆者に名を連ねていたそう。

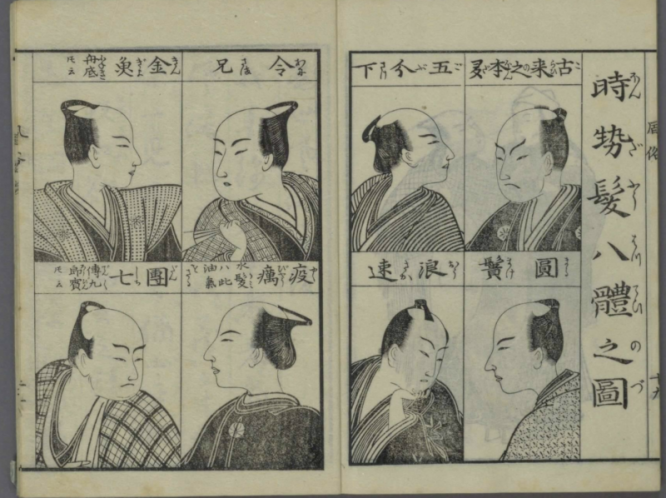

安永2年(1773)の頃には戯曲家・金錦佐恵流(きんきんさえる)の名で、吉原の指南書『当世風俗通』を刊行。(恋川 春町が著者との説もあり)

『當世風俗通』(奈良女子大学学術情報センター所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100239392

当時仲の良かった、駿河の小島藩藩士で、平沢常富と同じく江戸留守居役の倉橋格/恋川春町(岡山天音)の影響もあったようで、黄表紙の『親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)』を発表。その後、二人は黄表紙の人気作家となっていきます。

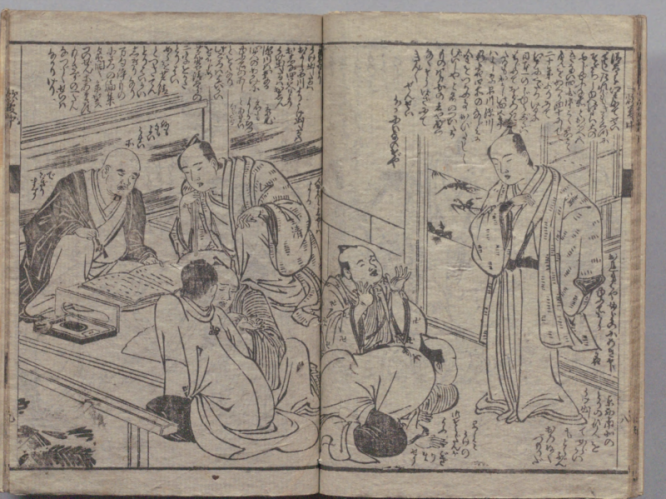

1781年頃に出した『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』は、恋川春町の大ヒット作『金々先生栄花夢』に倣った作品で、江戸の大店の息子・清太郎が親の金を盗んで「夢」を買いに旅に出て栄華を掴んだものの、70歳になって戻ると家は没落していたというあらすじなのですが、実はそれはすべてうたた寝でみた「夢」だった……というオチです。

実は、清太郎が蕎麦の出前を頼み、それが届くまでうたた寝していた間にみた夢だったのでした。そして出版社は蔦重です。

出典: 国書データベース,見徳一炊[夢]/3巻(みるがとくいっすいのゆめ) 喜三二 戯作https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100394821/1?ln=ja

天明8年(1788)の頃に、さらに『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし) 』という本を蔦重が出版し、読者の間では話題となりました。けれども、世相を風刺した内容だったので、幕府の目にとまり弾圧の対象となり、藩主からも活動停止を命じられ黄表紙の執筆は断念。

しかしながら、その後も「手柄岡持(てがらおかもち)」の名で狂歌や狂文(※)の世界で活躍していきました。数多くの作品を発表。亡くなった後に狂文集『岡持家集 我おもしろ』が刊行され、今も高い評価をされているそうです。

※狂歌や狂文:5・7・5・7・7の定型にのせて日常の出来事を詠じたり、社会風刺を行ったりする和歌で、遊び心を重視。

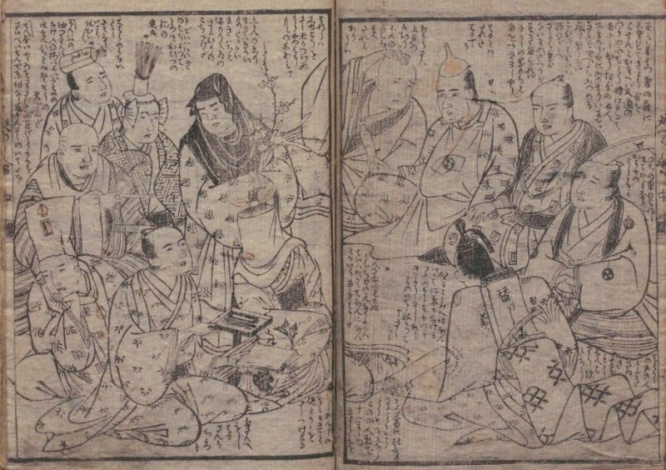

恋川春町作画『吉原大通会』(天明4年)。著名な狂歌師を吉原に呼び集めるというシーン。左下で硯箱を差し出しているのが蔦唐丸(重三郎)と解釈される。wiki

粋人の朋誠堂喜三二が蔦重と活躍していく未来ドラマ「べらぼう」の朋誠堂喜三二は、粋な遊び人という雰囲気で、柄ON柄の着物と羽織にキリッとした縞の襟巻きをあしらうところなど、実におしゃれです。

第12回「俄(にわか)なる『明月余情』」で、俄祭りの様子を臨場感あふれる絵本『明月余情』にし、その序文を書いた朋誠堂喜三二。

鳥が啼く 東の花街に……ではじまる序文ですが、

「我と人と譲りなく ひと(にんべん)と我の隔てなく 俄の文字が調いはべり」

実に通人の冴えを見せる書きぶりで、今までの「オーミーを探せ」な謎に包まれた人物だったのが、こんなに遊びの道に通じた風流人らしい序文を書くクリエーターだったのかと、SNSでも感嘆の声が上がっていました。

蔦重と朋誠堂喜三二の会話に何度も出てきた「どうだろう まあ」というセリフに気付いた人も多いかと思いますが、「どうだろう まあ」は喜三二のペンネーム「道陀楼麻阿」でもあります。

蔦重と二人が今後、江戸の出版業界でどんな活躍を見せてくれるのか楽しみですね。

平沢常富こと朋誠堂 喜三二と蔦重。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

トップ画像:NHK大河「べらぼう」公式HPより

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan