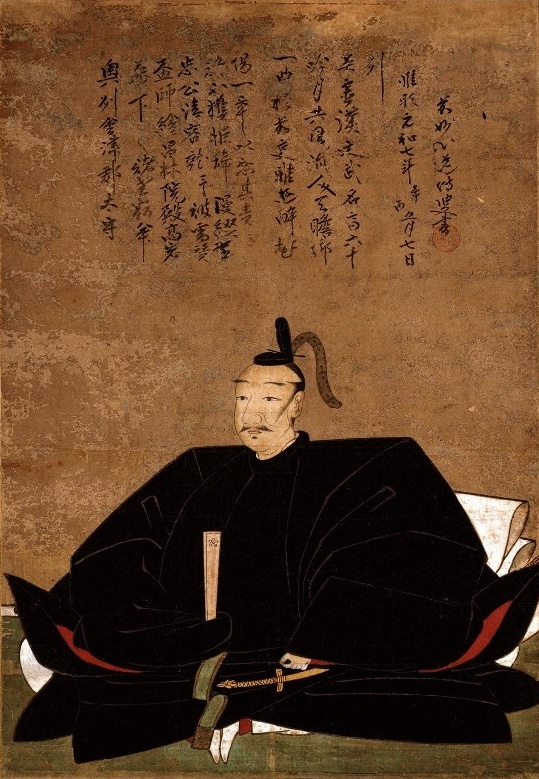

武芸に優れ和歌や茶道の才能も!戦国時代のキリシタン大名・蒲生氏郷(がもううじさと)の生涯

日本史、特に戦国時代にはさまざまな武将、大名などが活躍しました。大河ドラマをはじめ、さまざまなドラマや映画で描かれる戦国時代ですが、誰もが知るような有名人以外にも、実力者・優秀な者はたくさんいました。

そこで今回の記事では、そんな戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した、蒲生氏郷(がもううじさと)にフォーカスをあて、紹介したいと思います。

織田信長や豊臣秀吉といった有名人とも深いかかわりがあり、最終的に会津藩の基盤を築いた蒲生氏郷の生涯に迫ってみましょう。

蒲生氏郷(がもううじさと)の幼少期蒲生氏郷(がもううじさと)は、1556年(弘治2年)、近江国(現在の滋賀県)で蒲生賢秀(がもうかたひで)の三男として生まれました。父・蒲生賢秀は、「日野城(中野城)」の城主でした。

蒲生賢秀は、織田信長と敵対していた「六角氏(ろっかくし)」の重臣でしたが、永禄11年(1568年)に起きた観音寺城の戦いで六角氏が負けると、織田信長に仕えることになりました。

このとき、蒲生氏郷は13歳でしたが、信長に人質として差し出されています。

織田信長の死後、羽柴秀吉に仕える信長の部下として、蒲生氏郷は大きく活躍します。伊勢大河内城の戦に初参戦し、大きな手柄を立てました。また、信長の娘の冬姫と結婚しました。

1582年、本能寺の変で信長が自刃した後は、安土城にいた信長の一族を蒲生家の居城・日野城にかくまいました。そして、この後は秀吉に従うようになりました。

1584年の小牧・長久手の戦いでも活躍した蒲生氏郷は、羽柴秀吉から伊勢国に12万石を加増され、転封しています。その後、陸奥国の会津地方への移封が命じられ、東北地方の大大名となりました。

内政にも優れ、道の整備・下水路の整備など、会津藩の基盤を築きました。

文化人としての蒲生氏郷武芸、内政といった武士としての才能だけでなく、文化面でも造詣が深かったのが蒲生氏郷です。和歌をはじめとして、特に茶道では、「利休七哲」の1人に数えられるほどの実力がありました。

さらに、キリスト教信者でもあり、「レオ/レオン」という洗礼名を持っています。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan