江戸時代の日本は本当に世界から”閉ざされた国”だったのか?江戸幕府による「鎖国」政策の真実

意味やその背景を知ることで、「鎖国」という政策が単に外との交流を絶ったものではなかったことが分かります。

※「鎖国」に関連した記事:

慣れ親しんだ用語「鎖国」が教科書から消えそう!かわりの言葉「海禁」「限国」ってどういう意味? 江戸時代、日本は鎖国などしていなかった?江戸時代における海外貿易の実情「鎖国」という言葉が最初に使われたのは外国からでした。1651年、オランダの医師であるエンゲルベルト・ケンペルが日本を訪れ、その後『日本誌』という本を出版しました。

この本の中で、ケンペルは日本の外国との交流が制限されていることを指摘し、「鎖国」という言葉を使用しました。これが後に広まり、現代では江戸時代の政策を指す言葉として知られるようになったのです。

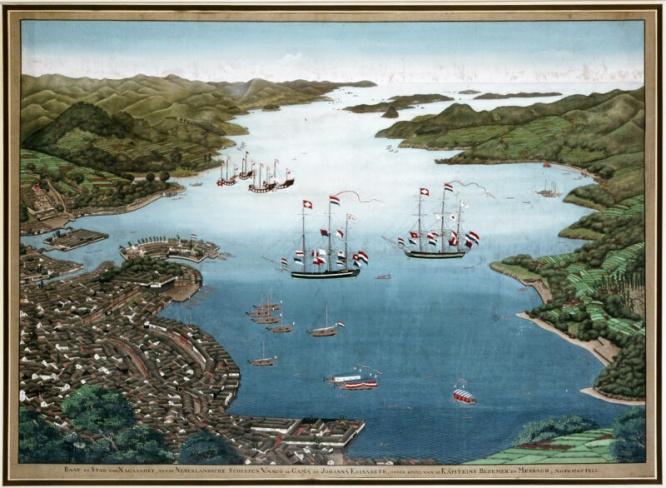

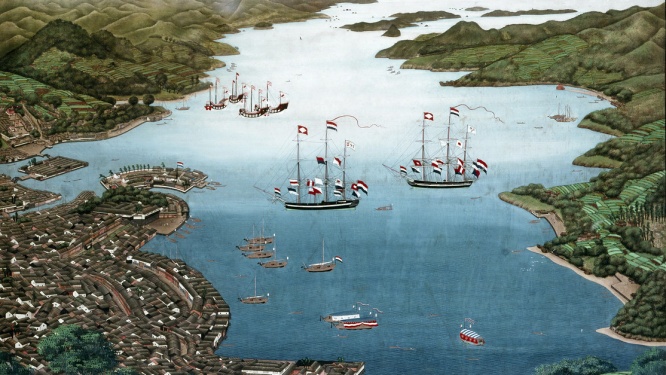

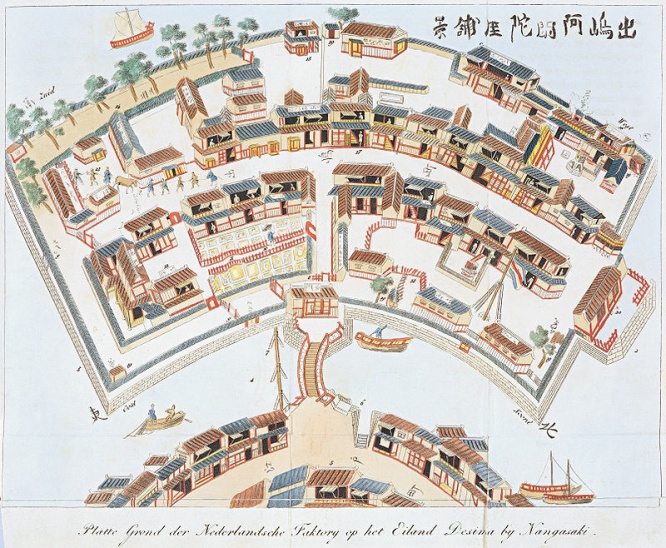

江戸時代、日本は完全に外との交流を絶ったわけではありません。長崎の出島、対馬、薩摩、松前など4つの場所を通じて、限られた外国との貿易が行われていました。

この時期、日本は中国や東南アジアとの交易を行い、特に銀が重要な役割を果たしていました。また、オランダやスペインとの貿易も行われていましたが、貿易量は限られており、オランダにとっては日本との貿易はそれほど重要ではなかったとも言われています。

実際には、江戸時代の「鎖国」政策は外部との貿易を完全に停止するものではなく、むしろ外国との貿易を管理し、国内経済を守るためのものでした。貿易に対する規制が強化される中で、特に金や銀が流出しすぎることが問題となり、幕府は貿易の制限を進めていったのです。

また、この政策の背後には、キリスト教の布教を防ぐという目的もありました。江戸幕府は外部からの宗教的な影響を抑えるため、外国との接触を制限しました。

中国では民間商人が自由に貿易を行っていましたが、日本は幕府の厳しい管理のもとで貿易が行われていたのです。

江戸時代の「鎖国」政策は、外部との完全な断絶を意味したわけではなく、むしろ国内の安定と経済管理を目的としていたことが分かります。日本は外部の影響から守りながらも、必要な貿易や文化交流は行っていたのです。

その結果、日本は独自の経済システムを築き、平和な時代を迎えることができました。

参考

誤解だらけの日本史 (2017 KADOKAWA) JBpress日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan