日本人女性は従順で儚い存在?欧米の日本人女性に対するイメージにも影響を与えたピエール・ロティ【前編】

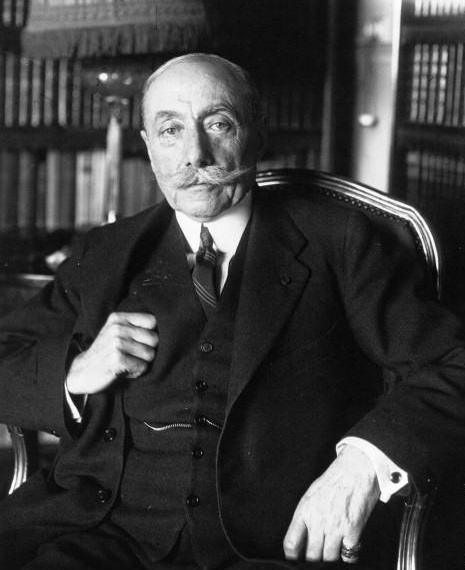

19世紀フランスの作家ピエール・ロティ(Pierre Loti)は、海軍士官として多くの国を訪れ、その経験をもとにロマンチックで異国情緒あふれる作品を数多く残しました。特に彼の作品『マダム・クリザンテーム(フランス語版)』(邦題『お菊さん』)は、日本人女性に対する「従順で儚い存在」というステレオタイプを生み出すきっかけとなったことで知られています。

ロティは1885年、フランス海軍士官として日本の長崎に約1ヶ月間滞在し、その間に日本人女性「お菊さん」と出会い、彼女との恋愛を通じて日本文化に触れました。

この体験をもとに執筆した『お菊さん』は、フランスの男性と日本女性の恋愛を描いた作品であり、当時の西洋社会における日本への幻想が色濃く反映されています。

ロティは作品内で、日本女性を「儚く、従順な存在」として描写しました。この描写は、当時の西洋社会に大きな影響を与え、その後も西洋文学や文化全体に広がり、日本女性に対するイメージを固める結果となりました。

後にフランス人の作曲家、アンドレ・メサジェは、によるパリのルネサンス座(英語版)にて、同名のオペラを初演。また、ジャコモ・プッチーニのオペラ『蝶々夫人』はロティの『お菊さん』を基に制作され、この作品でも日本女性が「従順で儚い存在」として描かれています。

『蝶々夫人』の成功により、日本女性のイメージはさらに強化されました。

その一方で、ロティが日本文化をどれほど深く理解していたかというと、実際には表面的な理解に過ぎなかったと言えます。ロティは「鹿鳴館のパーティ」を目撃し、その様子を『秋の日本』に記録していますが、その中で日本人のダンスや文化を「自動人形のよう」だと表現しています。

また、自らの姪に宛てた手紙では、日本を「退屈だ」と感じていたことを明かしています。このように、ロティは日本文化や風習に対する理解が浅かったため、彼の作品に描かれる日本文化は本質的な部分を欠いているという批判もあります。

次回【後編】の記事につづきます。

参考文献

野上豊一郎訳 『お菊さん』(1915 新潮社、岩波文庫 復刊)

馬渕明子『舞台の上のジャポニスム―演じられた幻想の』(2017 NHK出版)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan