大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【後編】

「さらば源内」……大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』公式のこのフレーズに、史実とはいえど「いや待ってくれ!」と感じた視聴者は多数いるでしょう。

周囲の人々を魅了させてきた平賀源内(安田顕)。「本当に平賀源内がいたら、こんな感じではないだろうか?」と思わせるほど安田顕さんの抜群の演技力で、非常に魅力的な人物として人気を集めています。

ところが、史実は残酷なもの。そんな源内とも別れの時が迫ってきました。【前編】では、源内が自分の輝く「光」の強さゆえ「影」の部分が濃くなっていくことをご紹介しました。

※【前編】の記事↓

大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【前編】【後編】でも、光を失い「暗闇」に陥り悲劇的な人生の終焉を迎えてしまう“なぜ”を、考察していきます。

真剣に「国益」を考えていた源内

真剣に「国益」を考えていた源内

自分の興味のまま自由に発明に打ち込む人のイメージが強い平賀源内ですが、実は国産の優れたものを海外に、また輸入品は国産化するなどで国益を確保しようと、まじめに取り組んでいました。

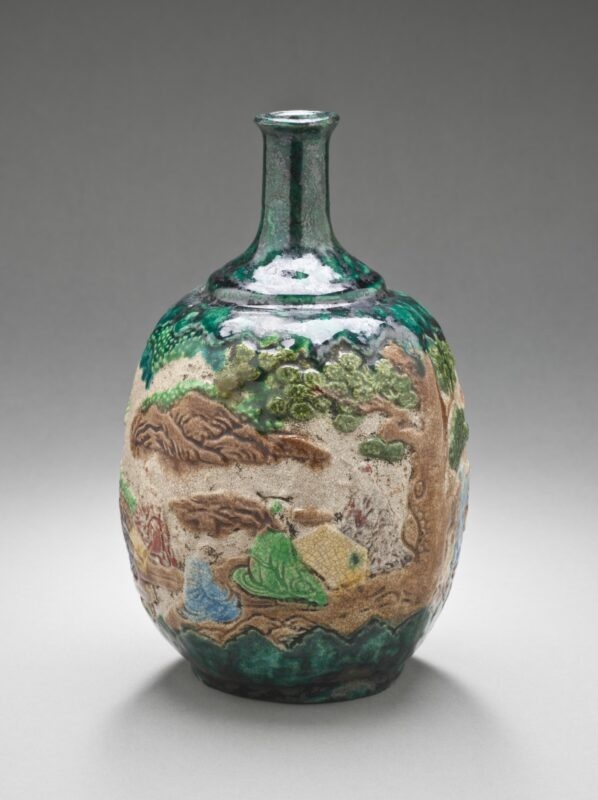

陶芸家としても名高い平賀源内は、幕府に提出した『陶器工夫書』のなかで、「日本の土をもって、唐・阿蘭陀(オランダ)の金銀を取り候」と記していたそう。

現代でも愛用されている「万歩計」も源内が発明

現代でも愛用されている「万歩計」も源内が発明

ドラマ15回「死を呼ぶ手袋」では、バッタものの「エレキテル」が出回り町人に悪口を言われて、怒りのあまりに竹光ながら抜刀してしまう源内の姿が描かれていました。蔦重が慌てて止めに入るのですが周囲の人々は笑っています。この頃はこういう騒ぎを繰り返していたのかもしれません。

意次の知遇を得て日の出の勢いだったころを思い出し、「こんなはずでは」と嘆く源内。暗い部屋の中で「万歩計」を持ちながら、田沼意次の屋敷で「万歩計」を披露したことを思い出します。「量程器」というもので源内が自作したものです。(源内も、よく帯のところにこの量程器をぶら下げていましたね。)

これは旅の時、腰に下げて歩くと、内蔵した振り子が揺れて距離を計測できる仕組みで、あの伊能忠敬も全国測量の際に使用したそう。「現代でもウォーキングをする人々が愛用している」ことを、本人に伝えたいものです。

源内の脳裏に浮かんだ「物類品隲」は学者としての代表作

源内の脳裏に浮かんだ「物類品隲」は学者としての代表作

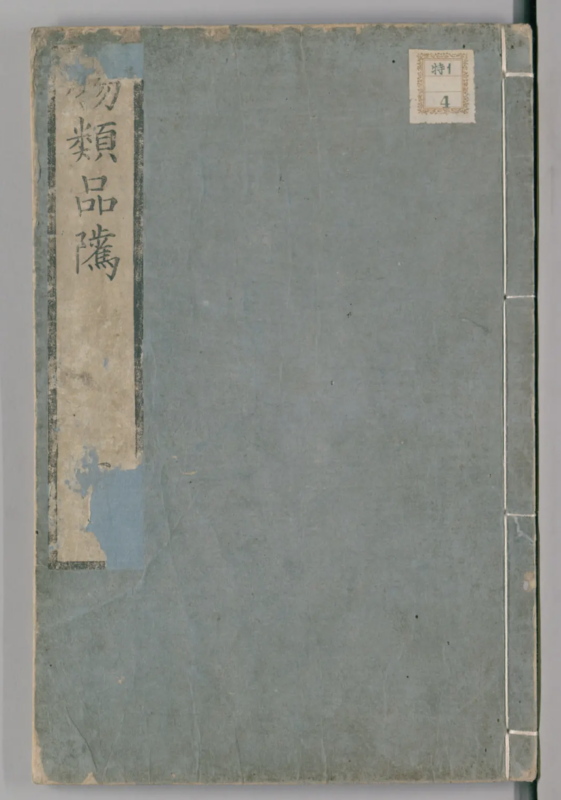

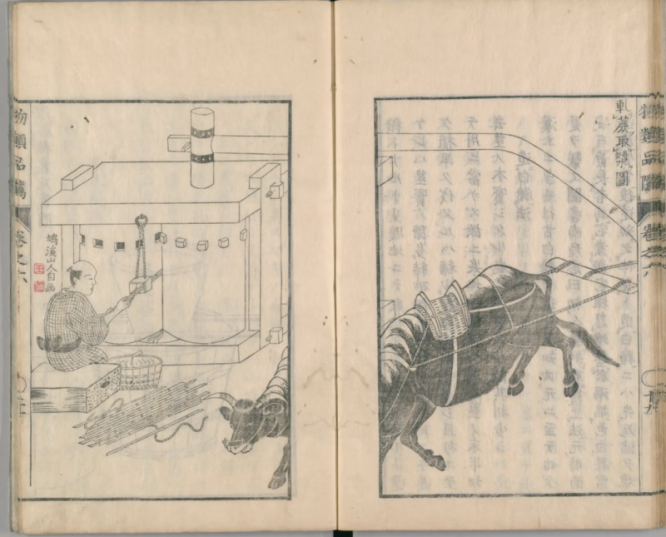

過去を思い出す源内の脳裏に浮かんだ『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』も、学者 ・平賀源内を代表する重要な書物。

日本における「博覧会のはしり」と言われる全国各地の物産を集めた「薬品会」を開催し、約2,000種類の産物のうち、重要な360種を解説してまとめたものです。朝鮮人参や甘薯など海外からの輸入に頼っていたものを国内生産して自給体制を構築し、国益をあげようという狙いから作ったものです。

平賀国倫 編『物類品隲』国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2555265

平賀国倫 編『物類品隲』国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2555265

バッタもの呼ばわりされるエレキテルだけではなく、こんなに真面目に物事を研究していた源内。

革新的なアイデアマンなのに、江戸時代の封建社会ではその才能が必ずしも受け入れられず、特に蘭学や西洋技術への関心は幕府に警戒され、経済的困窮することもあったと伝わります。真剣に我が身を削って国益を想い行動しているのに、理解してもらえないという挫折感や孤独感も、源内の光を徐々に弱まらせていったのかもしれません。

才能や存在が輝いていただけに「陰」も濃くなる「エレキテル」は、源内が発明したのではなく長崎遊学中に破損した製品を入手して持ち帰り、修理したものです。

エレキテルの量産と売り込みに夢中になった源内が、腕のいい職人・弥七(片桐仁)を雇い入れ、家を訪れた源内に「エレキテール・売レテール源内ツイテ〜ル!」などと絶好調だった時もありました。

はしゃぐ源内はとても嬉しそうでしたが、同時に夢中過ぎてあやうさも感じる場面でした。けれども、エレキテルの図面を弥七に盗まれ、安い偽物が出まわり、さらに「効果はない」と評判はガタ落ち。

そういえば、松葉屋の遊女・うつせみ(小野花梨)が源内のところに身を寄せていた浪人・織田新之助(井之脇海)と駆け落ちしたときに、女将のいね(水野美紀)が「うつせみの代わりに」と源内の家からエレキテルを持ち去って行ったのを覚えている人も多いでしょう。

その後、堕胎手術をして体調を崩した遊女・松崎(新井美羽)にエレキテルを試したもののまったく効かず「あんなもん嘘っぱちのおもちゃだって、近頃はみんないってるよ」といねに言われてしまう始末。

エレキテルの不評が影を強めていく心配した蔦重が源内の元を訪ねると、「職人が図面を盗み、粗悪な偽物が増え、エレキテルが効かないという悪評が立ったので訴える」と。

けれど、いねが持ち去ったのは源内作のエレキテル。「せっかく優れたものだと喜んでいたのに実はそうではなかった」と認めるのは辛過ぎて、「あくまでも効かないのはニセモノだから」と自分にも言い聞かせていたのか。徐々に様子がおかしくなっていきます。

『風来六々部集』(同志社大学所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100354212

源内が死を迎える2年前の安永6年(1777 )に書いた風来六山人(平賀源内)作の狂文集『風来六部集』は、現実社会に対する不平不満・鬱屈した心情が吐露されているのですが、その中に

「国恩を報ぜん事を思ふて心を尽せば、世人(セジン)称して山師といふ」

(国の恩に報いようと心を尽くしているのに、世間の人々には『山師』と呼ばれてしまう)

という文章があります。そして、「さまざまな才能を持っているので、それぞれの分野においてプロの仕事をしているのに、「下請け」「二番煎じ」「からくり」などのように言われ理解してもらえない。日本の国益のためにやっているのに」という心情が面々と綴られているそうです。そのときの源内を思うと切ないですね。

いわく付きの屋敷に引っ越してから闇を深めていったのかキセルを手にした平賀源内の有名な肖像画を描いた高松藩家老・木村黙老(きむらもくろう)の随筆『聞くままの記』には晩年の源内の変化が記されています。

引っ越し好きの源内は何度も転居をしたものの、亡くなる半年くらい前に盲人(神山検校)の旧宅に移ってから精神的に不安定になったと書いてあるそうです。

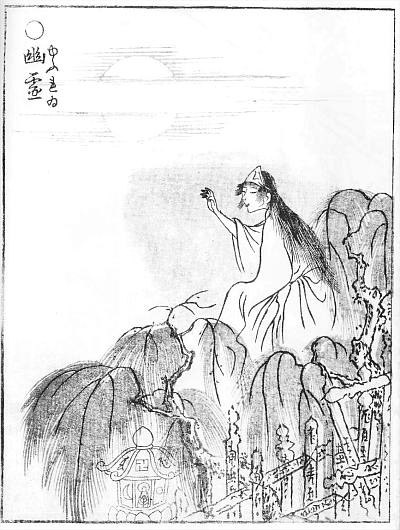

この神山検校は、非常に悪どい金貸しで野たれ死にをするも、毎回自分の金を探しに幽霊となり現れ、新しい住人に聞いてまわるという噂が立ち「幽霊屋敷」として売れなくなったのに、なぜか源内が購入したとか。

認められない日々に疲弊し孤独感を募らせ光を失った源内は、幽霊屋敷の幽霊に闇に陥されたのか、はたまた暗い部屋の中一人孤独を募らせ自ら闇に入り込んだのか……。

その後、源内は“仕事で関わった大工と飲んだ末に口論となり、自身の刀を抜いて大怪我を負わせて投獄。食事も満足に取れないような不衛生な牢獄で破傷風を発症し、治ることなく享年52歳で亡くなった(諸説あり)”という話が知られています。

さまざまな疑惑や推測が展開されている源内の死ただし、「源内は下戸で意識を失うほど大酒を飲むはずがない」「大工とは仲が良かったので傷害事件を起こすほどの喧嘩になるはずがない」「そもそも源内は刀はすでに売り竹光だった」「精神的に疲弊していたので牢獄にいる自分に耐えられず食事を断り自死した」……などいろいろな説も展開されているのです。

もし、源内が恋人だった亡き瀬川菊之丞と共に暮らし、時折舞の稽古を眺めるような心和む時間を持てていたなら。孤独に苛まれたり悩んだり闇に落ちたりはしなかったのでは……と、つい想像してしまうのでした。

20日(日)の16回「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」。予告では「俺の手柄のぶんどるのやめてくれませんかね」というようなセリフで語気を荒げているのは源内の声のようです。最後、提灯を手に空を見上げて佇んでいるのは蔦重かと。はらはらと小雪が舞っているように見えます。源内が亡くなったのは12月18日。

さまざまな素敵なアドバイスをくれ背中を押してくれた源内の死の喪失感に呆然としているようにも見えます。

登場したころの、明るく飄々とした表情・早い語り口・自由奔放な生き方・お洒落な着こなし・亡き人を偲ぶときの涙・若いイケメンを見ては片っ端から露骨に誘いをかける自由さ・時折放つ下ネタ……思い浮かべるのはそんな人間的に奥深い魅力を持つ平賀源内ばかり。去ってしまうのは辛いものです。

森下氏の脚本では、悲劇的な最期はどのように描かれていくのか、見届けたいと思います。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan