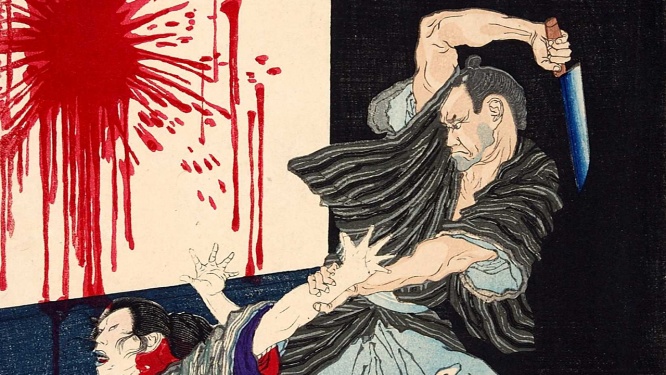

強盗、殺傷、陵辱…江戸の町を震撼させた凶悪犯罪者 ~鬼平・長谷川平蔵 最後の事件~【後編】

元・田沼家の家臣を偽る

【前編】では、江戸の町を震撼させた盗賊、真刀(神道)徳次郎と葵小僧を紹介しました。【後編】でも、「鬼平」こと長谷川平蔵が関わった他の盗賊を紹介しましょう。

※【前編】の記事はこちら↓

「凶賊」は実在した!強盗、殺傷、陵辱…江戸の町を震撼させた凶悪犯罪者、真刀徳次郎・葵小僧【前編】『鬼平犯科帳』の「土蜘蛛の金五郎」では、貧しい者から金を取ることなく、腹一杯飯を喰わせる茶屋を営む盗人が登場します。これと同じように、盗人であることを隠して善行をした盗人が存在しました。

長谷川平蔵の屋敷があった本所には、元田沼家の家臣を自称する浪人が剣術道場を開いていました。

天明6年(1786)に老中・田沼意次が失脚すると、田沼家は家禄を大幅に削減された上で転封となります。そのため、元田沼家の浪人は珍しい存在ではありませんでした。

この道場主は、貧しい者に銭や米を施し、人々から讃えられていました。しかし平蔵はこの道場主を怪しみ、捕縛して調べたところ経歴を偽った大盗賊だったことが判明したのです。

【前編】で紹介した松平定信の回顧録である『宇下人言』には、大松五郎という人物も登場します。

この男は多くの手下を率いて江戸の広範囲を荒らした強盗団の首領で、一夜に2~3ヶ所に続けざまに押し入ることもありました。

50以上の被害があった上に、押し入った先で強姦・殺人も行ったため、江戸の人々は犬の鳴き立てる声を聞いただけで強盗が来たと勘違いをして半鐘を鳴らしたといいます。

長谷川平蔵は、与力・同心・密偵を総動員して大松五郎の所在を突止め、一味をことごとく捕縛しました。

屋根から屋根へ飛び回る怪盗次は少しトリッキーな盗人です。『鬼平犯科帳』の「白と黒」には、翻筋斗の亀太郎という盗賊が軽業一座で鍛えた身の軽さで捕縛から逃れるエピソードがあります。これと同じような特技を持った盗賊が実在しました。

江戸の街を類焼から守る火消は鳶職の者が多かったのですが、早飛の彦という盗賊は屋根の上を次から次に飛び回ることができたといいます。

彼は赤坂にあった火消長屋に住んでおり、火盗改に協力する立場だったため捜査の手が及びにくかったようです。

早飛の彦はこうした立場を利用し、火消長屋から約150人いる手下に指示を出して押し込み強盗を働かせていたのです。

ちなみに、盗賊が屋根伝いに逃げるシーンが時代劇にはたびたび登場します。

ちなみに、盗賊が屋根伝いに逃げるシーンが時代劇にはたびたび登場します。

江戸時代の町や長屋の入り口には「木戸」と呼ばれる柵が設けられており、夜になると閉じられました。そのため夜間に移動できるのは木戸が無い大通りだけでした。

そのため、盗人が捕方から逃れるためには屋根の上を行くしかなかったのです。

長谷川平蔵最後の事件長谷川平蔵は防火対策にも力を注ぎました。そんな彼の最後の事件も火災関連です。

寛政7年(1795)、下渋谷村の宝泉寺で火災が発生。平蔵がこの火災の捜査にあたりました。

やがて、この火災は宝泉寺の僧侶・竜光による放火であることが判明します。ところが竜光の精神は錯乱状態になっており、その行いは幼児にも劣っていました。

寺における放火事件を裁くのは評定所となります。平蔵の上申書を元に下された判決は、父親・源蔵や親戚一同に竜光の身柄を預けて押込め(禁錮)という軽いものでした。

その後間もなく平蔵は病に倒れました。8年間にわたって勤めた火盗改の職を5月16日に辞すると、わずか3日後に50歳で死去します。

『鬼平犯科帳』では体を壊す平蔵の姿がたびたび描かれていますが、長年の激務がたたったのは想像に難くありません。彼は骨身を削って、こうした凶悪犯罪者たちと戦っていたのです。

参考資料:縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書

画像:photoAC

トップ画像: 「郵便報知新聞」 「第五百六十五号」 月岡芳年 画

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan