大河「べらぼう」鬼畜の母、地獄の過去…唐丸、毒母親との壮絶な関係を断ちついに喜多川歌麿が誕生!【前編】

「べらぼうめ!何考えてんだ!」

ドラマ「べらぼう」一話。蔦谷重三郎(横浜流星)が、火事で燃え落ちそうな家の前で立ち尽くす少年に声をかけ、手を引っぱっていく姿を覚えている人は多いでしょう。

明暦・明和・文化の江戸三大大火のうち「明暦の大火」田代幸春画『江戸火事図巻』wiki

蔦重の幼名「唐丸」(渡邉斗翔)という名前を付けられたその子は、非常に利発で“絵の才能”があり、「将来は蔦重の片腕になること間違いなし」……と思われていたのに、過去を知る怪しい浪人を道連れに、川に身を投げ退場。視聴者の間に大衝撃が走りました。

けれども“あの唐丸が死ぬわけはない”。ロスの声とともに、「成長し絵師として登場」説が爆誕。東洲斎写楽か・喜多川歌麿か・葛飾北斎など、ネット記事でもSNSでもいろいろな説が登場して盛り上がりました。

(「べらぼう」は、「オーミーを探せ」(名前はあるものの、どこに登場しているのかわからない“尾美としのり”を探せ!)もそうですが、本当に視聴者参加型で盛り上がれるのが面白いですね)

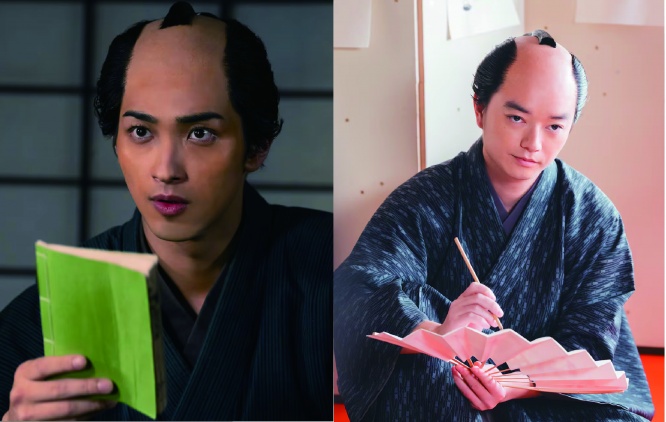

その唐丸がとうとう満を持して再登場!第18話『歌麿よ、見徳は一炊夢』大方の予想通り、天才的な浮世絵師・喜多川歌麿(染谷将太)だったのでした。

「お前を当代一の絵師にする」……蔦重が第5回『蔦に唐丸因果の蔓』で、唐丸相手に語った“夢”。ようやくこの“夢”のような約束を果たすときが来たようです。

今回は、誰もが想像もしていなかった唐丸の壮絶な過去・鬼という表現が生ぬるく感じるほどの毒母親の存在・蔦重の唐丸への想い……など、いろいろと考察していきたいと思います。

蔦重に息づいている「朝顔姉さんイズム」

蔦重に息づいている「朝顔姉さんイズム」

前回17話『乱れ咲き往来の桜』では新章の幕が開け、新しくストーリー上の主要人物となる人々が次々と登場しました。

1780年(安永9年)の正月。10冊もの新作を一挙刊行し、さまざまなPR大作戦も功を奏して蔦重の本屋「耕書堂」は大賑わい。忙しくなった蔦重は、「いい加減に戻ってきてくんねぇかなって思ってんですけど」「唐丸に決まってんじゃねぇすか」とぼやいてました。

「死んでるに決まってんだろう」という松葉屋の女将いね(水野美紀)。けれども、蔦重には、姉として慕う亡くなった河岸見世女郎・朝顔(愛希れいか)イズムが息づいています。「考えても分からないことは“いいほう”に考える」。だから、非凡な絵の才能を持つ唐丸が「いつか絵師になって戻ってくる」とずっと信じていたのでしょう。

〜唐丸を「俺は謎の絵師として売り出す」という蔦重の夢〜以前、蔦重は唐丸を「俺は謎の絵師として売り出す」と“夢”を語っていました。ドラマで描かれていた「唐丸」の絵の才能とは、ほかの絵師の画を記憶して“絵柄をそっくり似せて描き分ける”というもの。

第4回『雛形若菜』の甘い罠』で、礒田湖龍斎(鉄拳)が描いた下絵を、蔦重の義兄・次郎兵衛(中村蒼)のうっかりミスで水びたしにしてしまったとき、「試しにおいらに直させてもらってもいい?」と申し出て、元の絵そっくりな下絵を描き上げたというシーンは、彼が「有名な絵師になり蔦重の出版ビジネスを盛り上げていく」将来を物語っていましたね。

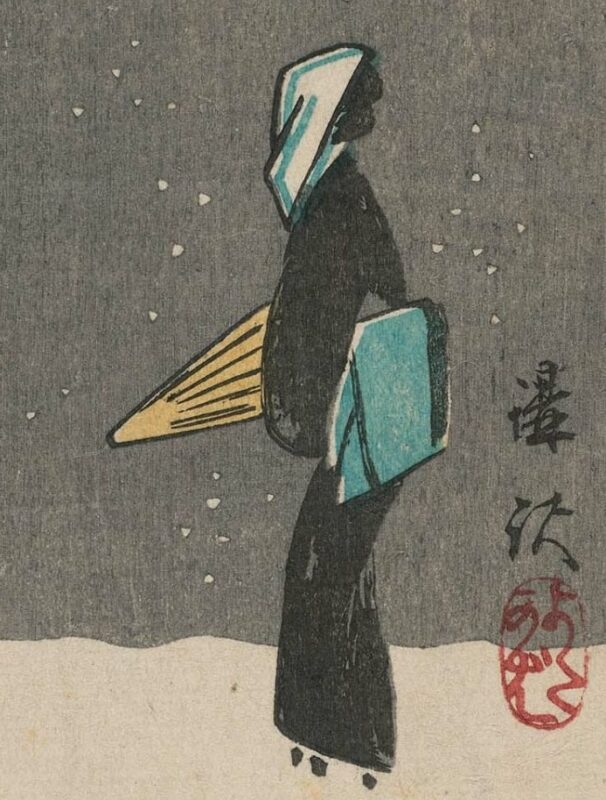

唐丸が模写の才能を発揮した『 雛形若菜初模様』磯田湖龍齋による

7歳で「男娼」として生きてきた壮絶な過去駿河屋の女将ふじ(飯島直子)と一緒に青本を整理していた蔦重は、「北川豊章」を名乗る絵師の「さまざまなタッチで描き分けができる」という画風に、目を付けました。そう。さまざまな絵の模写できる唐丸の姿が浮かんだのです。

絵師・北川豊章が唐丸ではないか?という思いに駆られた蔦重は、彼を探し始めます。けれども、賭場で探し当てた北川豊章(加藤 虎ノ介)は、50絡みの武家崩れの目つきの悪い男で、明らかに唐丸とは別人。

がっかりした蔦重ですが、次郎兵衛兄さん(中村蒼)が「二人羽織で蕎麦の早食い」というくだらない芸の練習に励んでいるのを見て「くっだんねえ」というものの、ハタと北川豊章が唐丸の背後にいて絵を描かせている(北尾が二人羽織のように唐丸を操っている)のでは?とひらめきます。

※兄さん、相変わらずいい味を出しつつ、さりげなく蔦重にヒントを与える役回りです。

北川の住む長屋を訪ねると、そこには成長した唐丸がいて、北川の世話になり絵を描かされていたことがわかります。今は「捨丸」と名乗り、女性にも男性にも体を売っているようでした。問い詰める蔦重に「今のこの暮らしが自分には合っているんだ」といい追い返すのでした。

〜現代と同じ問題「自傷行為から体を売る」〜「体を売ることが“楽しい”なんて人間がいるのだろうか」と尋ねる蔦重に対し、いねが「自分のせいで親が死んだりした子供は『自分はひどい目にあって当然だから色を商売にする稼業も好きだ、ありがたい』と思ってしまうこともある」と言います。

「自己肯定感の低さやから自傷行為のため売春に走る」「自分を罰したいから、早く自分など消してしまいたいからと体を売る」という問題は、江戸時代ならずとも現代にも通じる問題です。差別問題、格差社会など、江戸時代でありながらも現代に通じる問題を組み込む「べらぼう」。ドラマの脚本ではありますが、まさか唐丸が、あの喜多川歌麿が、そんな地獄にいたとは……驚愕した人は多いでしょう。

虐待・暴力・売春の強要……鬼畜のような母親に育てられた唐丸

再度長屋を訪れた蔦重は、半裸で倒れている捨吉を発見。

乱暴な客でも、男でも女でも、誰彼構わずに体を売るような「この暮らしがいいってのは、早く死にてえからか?俺ゃお前がいなくなって悔やんだのよ」とまっすぐに想いをぶつけてくる蔦重に、捨吉はぼつぼつと初めて自分の身の上を語り出します。

〜「てめえだけ助かろうって肚だろ!そうはいくかってんだ!」〜その半生はあまりにも酷く、「母親であれば誰でも我が子を愛する」などと常識のように言われる言葉があまりにも寒々しく感じる話でした。

唐丸は、夜鷹の母親が身籠り、堕ろそうとしてもなかなか堕りず、しかたなく生んだ邪魔な赤ん坊でした。「食べていくのもやっとなのに、不要な子」と憎みながら育て、まだ子どもなのに「てめえの食い扶持はてめえでかせげ」と、連れてきた男性客に体を売らせる。

さらに、自分のヒモが浮気をすると腹いせに唐丸を殴る。体を売った唐丸が金を稼ぐと、酒を飲みながらご機嫌になり、「おっぱい飲むかい」と乳を押し付けるというおぞましさです。それでも、機嫌のいい母親に抱かれて唐丸も少し嬉しそうなのが切なく感じました。

そして「絵師・鳥山 石燕(片岡鶴太郎)の弟子になれるかも」という唐丸にとっての「救いの糸」がみえたのに、それを許さず暴力を振います。

そんな地獄で起きた江戸の大火。鬼畜な母親が倒壊した家の下敷きになり這い出した唐丸の足を掴み、「てめえだけ助かろうって肚だろ!そうはいくかってんだ!」と叫びます。実の母親なのにここでそのセリフが出てくるという、あまりのあさましさ、外道ぶりに鳥肌が立つような場面でした。

「あんたは、鬼の子だからね!」という母の叫び。自分はこのまま焼け死ぬと思ったのか、最後に実の子にかける言葉が、生涯忘れないような「呪詛」の言葉でした。

「鬼はてめえだ!」と思った視聴者は多いのではないでしょうか。筆者も、唐丸にはこの母親に関わる全ての記憶を無くして欲しいと思いました。

そんな地獄で生きてきた唐丸を「助ける」と覚悟を決める蔦重。

次回の【後編】に続きます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan