政略の駒…”悲劇の姫君”から徳川家のゴッドマザーへ!「千姫」の切なくも壮絶な生涯【中編】

江戸幕府を開いた徳川家康の孫であり、第2代将軍・徳川秀忠の長女である「千姫(せんひめ)」は、時代の波に翻弄されながら、激動の江戸初期を生きた悲劇のヒロインとして語られることが多い人物です。

しかし、史実の「千姫」は、弟の第3代将軍・家光を支え、徳川家の礎を築くために力を尽くした女性でした。

今回は、そのような「千姫」のドラマチックな生涯を、[前編][中編][後編]の3回に分けて紹介します。[中編]は、大坂の陣における豊臣家の滅亡と千姫についてお話ししましょう。

[前編]の記事はこちら↓

政略の駒…”悲劇の姫君”から徳川家のゴッドマザーへ!「千姫」の切なくも壮絶な生涯【前編】 家康の挑発にのった豊臣家に危機が訪れる1614年9月、徳川家康はついに豊臣家討伐を決定し、諸大名に大坂への出陣を命じます。一方、豊臣方もこれに対抗するため、関ヶ原の戦いで没落した旧大名や武士を中心に牢人たちを集め、彼らは続々と大坂城に入りました。

徳川幕府を盤石な政権としたい家康にとって、関ヶ原の戦いによって摂津・河内・和泉の直轄地のみを知行する65万石の一大名に転落したとはいえ、豊臣秀頼の存在はやはり脅威そのものでした。

千姫を秀頼に嫁がせた頃には、家康がまだ豊臣家との共存を考えていた可能性が高かったようです。しかしその後、淀殿の家康に対する不信感はますます強まっていきました。

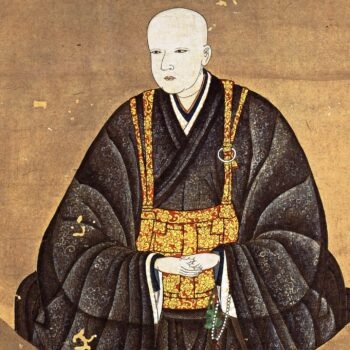

孟齋芳虎画「三河英勇傳」より『従一位右大臣 征夷大将軍源家康公』wikipedia

そして1614年8月、方広寺鐘銘事件が起こります。この事件は、方広寺大仏の大仏殿再建に際して同寺に納める梵鐘の銘文に、家康が難癖をつけたことが注目されますが、事の発端はそれだけではありませんでした。

方広寺で大仏開眼供養会の実施が決定すると、南光坊天海が供養会で天台宗の僧侶を上座の左班とするよう豊臣方に申し入れ、家康は大仏の開眼供養と堂供養を同時に行うことに難色を示します。

これに対し、豊臣家宿老の片桐且元は駿府城に赴き、開眼供養と堂供養を午前と午後に分けて実施することを家康に提案しました。しかし、金地院崇伝は家康の意向を踏まえ、2日に分けるべきだと主張します。

その後、家康は大仏鐘銘に記された「国家安康」の4文字について、「家」と「康」の二文字が意図的に分けられており、徳川家を呪い豊臣家の繁栄を祝う内容であると不快感を示しました。

慌てた豊臣方は、この問題を解決するため、急ぎ且元を家康のもとへ派遣しますが、家康は且元との面会を拒絶。且元は、対応した本多正純と崇伝に対し、秀頼が家康・秀忠に反逆の意思がない旨の起請文を提出すると申し出ますが、家康はこの提案を拒否します。

困惑した且元は、9月18日、「秀頼が大坂を離れて江戸に参勤すること」「淀殿が人質として江戸に赴くこと」、それでも許しが得られない場合は「秀頼が大坂城を退去し国替えすること」の3つの条件を提示し、事態の収拾を図ろうとしました。

しかし、この解決策を聞いて激怒したのは、ほかならぬ且元の主人である淀殿でした。淀殿は且元が豊臣家を裏切ったと考え、大坂城中では且元討伐の動きが強まり、且元は徳川方へと奔ります。

この一件は、家康が天海や崇伝を使って豊臣方を翻弄した結果、その誘いに乗った豊臣方が暴発し、それがついに徳川と豊臣の全面対決となる大坂の陣へと発展したのです。

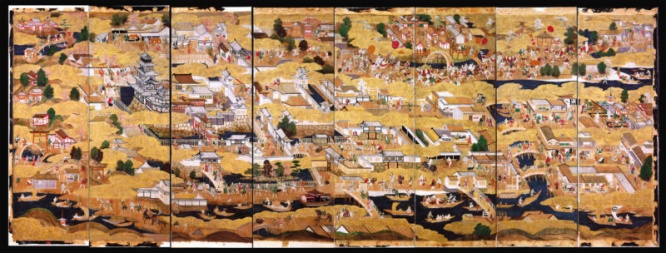

千姫の身辺にも及んだ容赦ない砲撃11月半ば、徳川方は20万の軍勢で大坂城を包囲し、ここに豊臣と徳川の最初の戦いである「大坂冬の陣」が始まりました。

これに対し、後藤基次、真田信繁、長宗我部盛親、毛利勝永、明石全登ら五人衆をはじめとする牢人勢を加えた豊臣方は、10万の兵で迎え撃ちます。

五人衆は野戦を主張し、その間に西国の豊臣恩顧の大名たちの寝返りを促す策を献じました。しかし、大野治長をはじめとする豊臣家の家臣たちは籠城戦を主張します。結局、大坂城周辺に砦を築き、堅固な大坂城に籠城する作戦が採用されました。

冬の陣では、真田信繁が出城・真田丸を築いて徳川方の軍勢を撃退するなど、豊臣方の善戦も見られました。しかし、城攻めのための仕寄(塹壕)の構築や、100門を超えるといわれる大砲による攻撃が行われるようになると、大坂城内の被害は増していきます。

徳川方が使用した大砲の中には、長い射程距離を持つイギリスから輸入した最新兵器・カルバリン砲4門、セーカー砲1門が含まれており、こうした大砲によって昼夜を問わず大坂城内への集中砲火が加えられました。

特に11月16日から4日間続いた砲撃は、その砲声が京都にまで聞こえたと伝えられるほど激しいものであったようです。

その砲撃目標は、片桐且元をはじめ、大坂城を退去した旧豊臣家臣たちの情報に基づき、的確に設定されたともいわれています。

そして、ついに本丸を狙った一弾が淀殿のいる櫓に命中し、一度に8人もの侍女を吹き飛ばして即死させました。

この砲撃に衝撃を受けた淀殿は和睦へと傾き、12月16日、ついに和議に乗り出し、12月19日に和睦が成立しました。

徳川方の熾烈な砲撃は、目標を定めて実施されたとはいえ、現代の大砲とは異なり、命中精度に大きな誤差があったことは間違いないでしょう。そのため、砲撃はいわば無差別的なものであり、城内にいる千姫に危害が及んだとしても、なんら不思議ではありませんでした。

そのような砲撃を実施したことから、家康も秀忠も、千姫に危害が及ぶ可能性をある程度許容していたと考えられます。

豊臣家に嫁ぐ前、千姫は祖父や父の深い愛情に包まれて育ちました。そんな彼らから情け容赦ない攻撃を受けたとき、彼女の心中はいかばかりだったことでしょう。

秀頼の助命歎願は叶わなかった「大坂冬の陣」では、淀殿の妹であり、江の姉である初(京極高次夫人)が、徳川家康の側室である阿茶局とともに講和交渉で大きな役割を果たします。

しかし、講和条件には本丸を除く大坂城の曲輪の破却や堀の埋め立てが含まれており、1615年1月8日から工事が始まり、1月24日には完了しました。

これにより、大坂城は本丸のみが残る“裸城”となり、難攻不落といわれた惣構や堀などの防御機能は全て失われたのです。

なぜ秀頼や淀殿は、自滅行為ともいえる城の破壊を容易に受け入れたのでしょうか。一つの説として、内堀の埋め立てを豊臣側で行うという条件を結び、工事を意図的に遅らせて時間を稼ごうとした可能性が指摘されています。

この間に、高齢の家康の死や、豊臣恩顧の大名たちの支援を期待していたと考えられ、また、講和を結んだ以上、関白家である豊臣氏に家康や秀忠が手出しできないだろうという楽観的な見通しもあったのではないでしょうか。

これらは、秀吉の威光を忘れられない淀殿を中心とする豊臣側の思考を反映しているといえます。しかし、徳川方はこの意図を見抜き、諸大名に命じて一気に堀の埋め立てを完了させてしまいました。

いずれにせよ、豊臣方の認識はあまりにも楽観的だったといえるでしょう。これにつけ込むように、徳川幕府は秀頼に対し大和または伊勢への移封を要求します。豊臣方は4月5日、大野治長を駿府に派遣し、秀頼の移封免除を嘆願しますが、すでに家康は3月末に諸大名へ動員令を発していました。

このように、どのような努力を重ねても、徳川と豊臣両家の関係は修復不可能でした。23歳になった秀頼は、豊臣家の威信をかけ徳川と戦う姿勢を強め、大坂城の修築、牢人の呼び戻しなどを進めます。

こうして4月25日、運命の「大坂夏の陣」が始まりました。両軍の兵力は徳川方約15万に対し、豊臣方約8万。兵力差に加え、防御力が低下した大坂城では、野戦に活路を見出すしかありませんでした。

それでも豊臣方は必死に戦いを挑みます。緒戦では徳川方の兵站基地である堺の焼き討ちに成功しますが、その後の戦いで後藤基次、増田盛次、木村重成ら諸将が討死し、豊臣方は大坂城近郊に追い詰められてしまいます。

そして5月7日正午頃、最後の決戦となる天王寺・岡山合戦が行われます。豊臣方は真田信繁隊、毛利勝永隊、大野治房隊などが突撃し、家康と秀忠の本陣に迫りました。

この時、家康の本陣は大混乱に陥り、家康はわずかな旗本勢に守られながら逃げる事態に追い込まれ、家康は自害を覚悟したと伝わります。

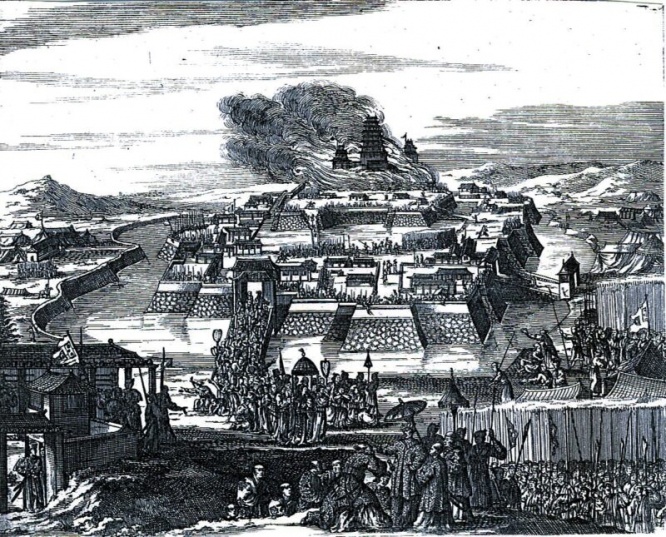

しかし、兵力で勝る幕府軍は次第に態勢を立て直し、豊臣軍は夕刻前に壊滅。大坂城本丸を目指し幕府軍が殺到し、次々に城内へ乱入しました。

大坂城炎上 1663年絵図 ニューヨーク公共図書館出典 wikipedia

この局面で、大野治長は千姫を脱出させ、自身らが切腹する代わりに秀頼と淀殿の助命を嘆願しようとします。治長にとって、豊臣家滅亡を防ぐ最後の切り札は千姫でした。

よく知られた逸話として、追い詰められた淀殿が千姫を徳川方へ逃がさないよう、千姫の着物の袖を膝の下に敷いて離さなかったとされますが、これはおそらく事実ではありません。

実際には、千姫は夫・秀頼と離れることを望まなかったものの、秀頼の命を救う唯一の手段は自分にあると覚悟し、葛藤を抱えながらも父・秀忠の本陣に向かったのでしょう。

『徳川実紀』によると、秀頼母子の助命を家康と秀忠に請うため大坂城を出た千姫一行は、徳川方の坂崎直盛の軍勢に出会います。直盛は千姫を無事に家康の本陣がある茶臼山へ送り届けました。

家康に対し、千姫は必死に秀頼・淀殿の助命を訴えたと思われます。このとき家康は、孫娘に対し、「将軍(秀忠)の意向に委ねる」と答えました。

しかし、秀忠は秀頼と淀殿の助命嘆願を拒絶します。さらに、娘の千姫に対し、秀頼とともに自害しなかったことを非難し、「女子とはいえ、秀頼とともに焼死すべきであったのに、城を出たのは見苦しい」とまで言い放ったと伝わります。

そして5月8日、秀頼と淀殿は山里丸の蔵にて自害し、大坂夏の陣は終結。豊臣氏は滅亡しました。夫の助命を願っていた千姫にとって、この結末は断腸の思いだったでしょう。

それでも千姫は、豊臣家のために最後の尽力を見せます。秀頼と側室の間に生まれた娘(後の天秀尼)が処刑されそうになると、身を挺して助命を嘆願し、養女として仏門に入れることを条件にその命を救いました。

千姫には深窓の姫君というイメージが付きまといますが、穏和な性格の一方で、このような強い意志を持つ女性であったのです。

この直後、家康は千姫の侍女・ちょぼに宛てて、心労で病に伏した千姫を気遣う手紙を書き、江戸へ下向する際にぜひとも千姫に面会したいと記しています。

徳川家のためとはいえ、政略結婚により愛する孫娘に多大な心労を強いた家康は、深い悔恨と申し訳なさを感じていたのでしょう。一方、千姫も複雑な思いを抱きつつも、祖父を憎むことはなかったのではないでしょうか。

それでは[中編]はここまで。[後編]では、大坂の陣後の千姫の生涯についてお話ししましょう。

※参考文献:福田千鶴著 『豊臣秀頼』 吉川弘文館

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan