大河「べらぼう」たった350円で春を売る…喜多川歌麿(染谷翔太)の鬼畜母が生業とした「夜鷹」の実態とは?【後編】

「惚れた男と逃げたところで、人別(戸籍)もなきゃ金もない。そうなりゃ、男は博打におぼれ、女はそんな男を食わせようとして夜鷹になって体を売るしかない、そんな地獄が待っている。」

この言葉は、大河ドラマ「べらぼう」の第9回「玉菊燈籠 恋の地獄」で、足抜けに失敗しや、うつせみ(小野花梨)にイネ(水野美紀)が浴びせたセリフです。

そして、第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」では、夜鷹の母に育てられた喜多川歌麿(染谷翔太)の壮絶な半生が語られました。

大河ドラマ「べらぼう」は、江戸時代の絢爛豪華な吉原遊郭が舞台のドラマです。しかし、その一方で、350円という安さで身体を売る最下層の遊女・夜鷹が存在しました。

【前編】の記事↓

「大河べらぼう」吉原の遊女とは対照的な最下級の娼婦…たった350円で春を売る「夜鷹」の実態とは?【前編】夜鷹の実態について紹介した【前編】に続き、【後編】では、夜鷹と江戸の人々が織りなす逸話をご紹介しましょう。

夜鷹は遊ぶだけでなく見物の対象だった

夜鷹は遊ぶだけでなく見物の対象だった

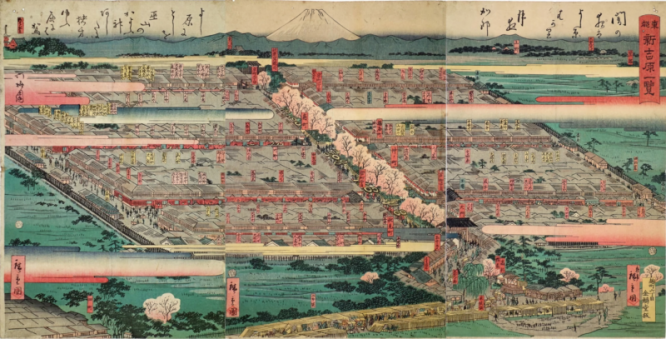

大河ドラマ「べらぼう」では、蔦屋重三郎(横浜流星)が手掛けた『吉原細見』が登場します。この本には、妓楼の名称や所在地、遊女の名前や格付け、揚代(料金)などが詳細に記されています。

およそ2万坪にも及ぶ広大な吉原遊郭には、遊女はもちろん、妓楼の関係者、芸を披露する芸者、さらには廓内で必要とされる商人や職人まで、1万人もの人々が暮らしていました。

また、吉原は春をひさぐ遊女がいるだけの単なる色里ではなく、有名な花魁道中をはじめ、年間を通してさまざまな催しが行われる、一種のテーマパークのような存在でした。

『吉原細見』は、遊女通いを目的とする男たちだけでなく、観光目的で吉原を訪れた人々にも広く読まれた、現代でいえばガイドブックのような書物だったのです。

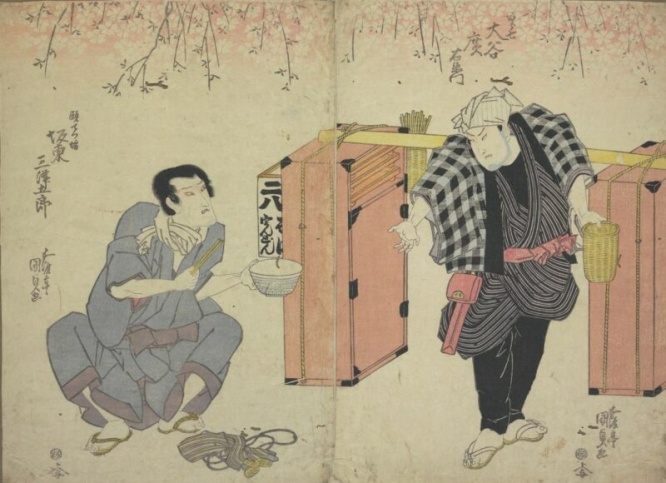

実は、最下級の娼婦であった夜鷹にも、ガイドブックのような本が出版されたことがありました。それが『東辻君花の名寄』です。

この本の内容は、夜鷹の番付で、57歳から16歳まで、総勢54人の名前が記されており、「太め」「細め」といった身体的特徴や、性質の良し悪し、身なりなどが詳しく解説されています。

しかし、幕府としては風紀上好ましくない「夜鷹モノ」であったため、この書物は発売からわずか3日で発禁処分となりました。

とはいえ、このような本が出版された背景には、「夜鷹見物」と呼ばれる娯楽、すなわち夜鷹を見に行くことが、江戸の人々の間で一種のエンタメとして人気を博していたという事情があります。

『天言筆記』には、この夜鷹見物について、次のように記されています。

「…暫く遠のき、夜鷹めずらしく候故、貴賤に限らず、見物大群集いたし候故、これがために夜鷹そば、茶めし、あんかけ豆腐、鮨、おでん、濁かん酒に至るまで大繁盛…」

「暫く遠のき、夜鷹めずらしく」とは、老中・水野忠邦による天保の改革で徹底的な風紀取り締まりが行われ、夜鷹の姿が一時的に街から消えたことを指しています。

しかし、忠邦が失脚すると取り締まりは緩和され、鳴りを潜めていた夜鷹たちが、以前よりもはるかに多く夜の街を賑わすようになりました。

また、「貴賤に限らず」とは、天保の改革が庶民だけでなく武士階級にまで不評だったことを示しています。あまりにも厳しい取り締まりに対する反動として、夜鷹の数が増えただけでなく、奢侈禁止に辟易していた江戸の人々も、夜の街へと繰り出したのです。

夜鷹を見物して楽しむ夜鷹見物を公然と行う江戸の人々。その姿は、納得のいかない御政道に対する一種の反抗であったとも考えられるのではないでしょうか。

こうして夜鷹が集まる場所は、やがて人々が集う場ともなりました。

人々は、あんかけ豆腐やおでんを肴に熱燗を飲み、鮨をつまんだり、蕎麦をすすったりしながら、夜鷹見物を洒落込んだのです。

ちなみに、夜鷹見物の人目当ての屋台で売られた蕎麦は「夜鷹蕎麦」と呼ばれ、これ以降、江戸の屋台で売る蕎麦は、すべて夜鷹蕎麦と呼ばれました。

なにはともあれ、夜鷹と客が色を交わしている傍らで、身分の貴賤を問わず多くの人々が見物していたという事実からは、江戸に暮らす人々の性風俗に対する大らかさがうかがえ、かえって微笑ましくさえ感じられるのです。

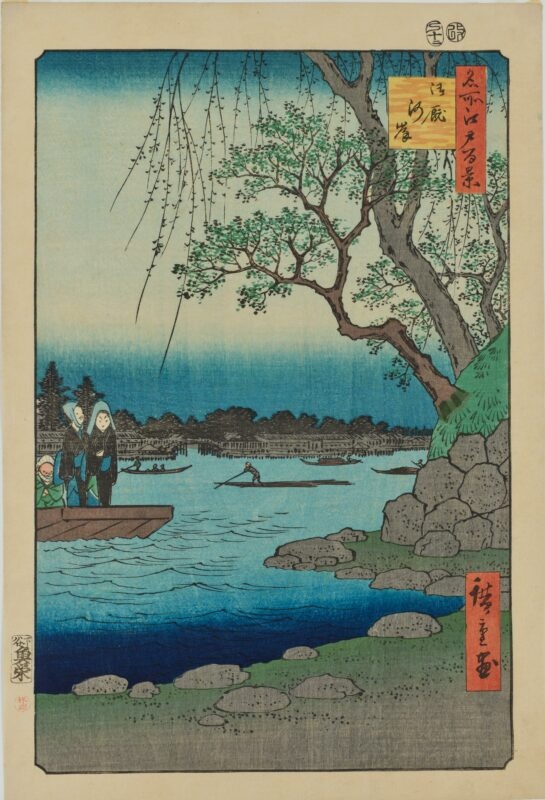

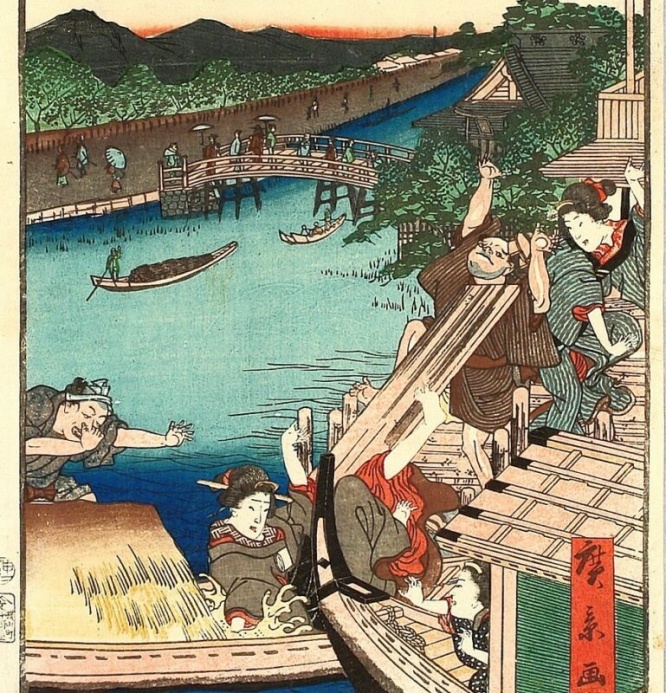

夜鷹の水上版・船饅頭(ふなまんじゅう)も人気が高かった夜鷹が陸上で春を売る最下級の遊女だとすれば、海の入り江や川筋で客をとる娼婦もいました。いわば水上版夜鷹とも言うべき女性たちが、「船饅頭」です。

彼女たちは川べりに小さな舟を浮かべ、土手を行き交う男たちに声を掛けて舟へと誘いました。

寛政から天保までの風俗の変遷を記した『寛天見聞記』には、船饅頭について以下のように記されています。

「天明の末までは、大川中洲の脇、永久橋の辺りへ、舟まんぢうとて、小船に棹さして岸に寄せて、往来の裾を引き、客来る時は、漕ぎ出して中洲一とめぐりするを限りとして、価三十二文なり。」

遊女が声をかけた男が承知すると、船頭は小舟を岸に寄せました。そして、舟が大川(隅田川)に浮かぶ中洲を一周する間にことを済ませるのが決まりだったようです。

揚代は、当初は夜鷹と同じ24文でしたが、のちに値上げされ、32文に落ち着いたようです。

水運が発達した江戸の町には、縦横に多くの掘割が走り、それらの水路は隅田川に通じていました。

穏やかな夜、頭上の月を眺めながら川風に吹かれ、ゆらゆらと揺れる舟の中で女との一夜限りの情愛に身を委ねる。船饅頭には、夜鷹とはひと味違う風情があり、それが好まれたのかもしれません。

さて、【前編】【後編】の2回にわたり、夜鷹について述べてきました。

確かに夜鷹は、卑しく汚らしいと称されても仕方のない、最下級の遊女であったかもしれません。

それでも、そんな夜鷹たちを受け入れ、共存し、時には幕府の理不尽なやり方を揶揄する江戸庶民のバイタリティを、彼女たちを通して感じ取ることができるのではないでしょうか。

※参考文献:樋口清之著 『もう一つの歴史をつくった女たち』ごま書房新社

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan