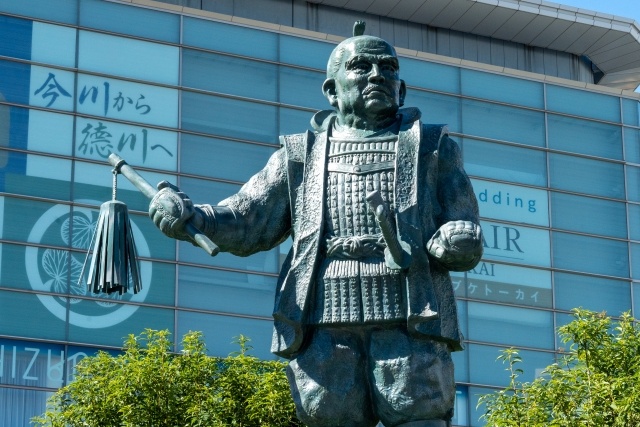

「江戸は寒村だった」は作られたイメージ!実は徳川家康の江戸入り前から交通・交易の要所だった【前編】

江戸は「寒村」、江戸城は「粗末」?

江戸の町はもともとは寂れた寒村に過ぎず、それが徳川家康の開発によって繁栄。そこに至るまでの「国替え」は、豊臣秀吉の謀略だったという説が一般的です。

しかし実は、江戸という地域の重要性が分かっていたからこその国替えだったことが、今でははっきりしています。今回はそれについて前編・後編に分けて解説しましょう。

※徳川家康に関するオススメ記事↓

鳴くまで待とう…などの徳川家康イメージは嘘だらけ!リアリスト・家康の真実の処世術と実像徳川家康が江戸入りした時の様子は、半ば伝説として後世に語り継がれています。

全国統一に邁進する豊臣秀吉が北条氏を滅ぼしたのは1590年のこと。豊臣政権下の有力大名だった家康に与えられた江戸城は、茅葺き屋根の上に土を塗り、板葺き屋根も薄く粗末な城だったと伝えられています。

玄関も満足になく、側近の本多正信が「他国からの使者が来た時に、玄関がなくては見苦しい」と整備を進言したほどだったとか。

また城だけではなく、江戸の町自体も寂れた寒村だったとする記録は多くあります。

陸上交通の利便性しかし、江戸時代に編纂された記録類では、「神君」たる家康の事績を顕彰するあまり、戦国期以前の江戸を相対的に貧相に描く傾向があったのです。

江戸が武家の都市となったのは、平安時代に秩父平氏一族の江戸氏が拠点を置いたことに由来します。室町時代には太田道灌が江戸城を築き、戦国時代には北条氏が支配していました。このような、戦国期以前の街・城づくりも町の発展の礎となっていたのです。

現在の東京・日比谷、丸の内近辺は、江戸時代以前は「日比谷入江」という海だったことはよく知られています。

加えて、近年の発掘では江戸を起点に、川越、練馬といった重要な地域を結ぶ中世の道路跡が相次いで発見されている点も見逃せません。

江戸の中世以降の発展は、陸上交通の利便性と、日比谷入江を利用する海上交通の結節点という地理的条件に支えられていたのです。

軍事・交易の拠点さらに、皇居脇の東京国立近代美術館周辺の発掘で、中国陶磁器を含む高級品が出土していることも、流通の要衝だった点を裏付けていると言えるでしょう。

道灌が江戸入りした頃は、室町幕府の内部抗争に端を発した享徳の乱が1454年に勃発します。その際、江戸は道灌の主君である扇谷上杉氏が、敵対勢力に対峙するための軍事拠点となりました。

このような戦乱の時代にもかかわらず、当時の漢詩では「商船・漁船が繋留され、日々市を成していた」と、物資が集まり、にぎわう様子が描写されています。

中国・西湖の梅が移植されるなど、禅宗の影響下で、中国の景観を意識した街づくりも行われていました。

戦国時代の1524年には、北条氏綱が江戸城を攻略し、北条氏は小田原に本拠を置きつつも交通利便性の観点から関東各方面に目配りするために江戸を重視しています。

みすぼらしいという当時の城の評価も、あくまで大坂城など最先端の近世城郭との比較によるもので、軍事・流通の拠点としての重要性は不変だったのです。

【後編】ではこうした点を踏まえて、豊臣秀吉の「国替え」の意図はどこにあったのかを見ていきましょう。

参考資料:中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan