実は大バクチだった!大久保利通らが仕掛けた合法クーデター「廃藩置県」の意外な実態【後編】

薩長連携から大混乱へ

【前編】では、明治政府が版籍奉還・藩制制定などの行政改革を行うも不徹底に終わり、中央集権国家を目指すにあたりもどかしい状況に追い込まれていたことを説明しました。

実は大バクチだった!大久保利通らが仕掛けた合法クーデター「廃藩置県」の意外な実態【前編】ここから、クーデターともいわれる廃藩置県が断行された「その時」を見ていきましょう。

版籍奉還・藩制制定を経て、藩主は改めて知藩事に任命されました。また、海軍費の負担については集議院で批判が相次いだため、原案の半分に抑えられます。

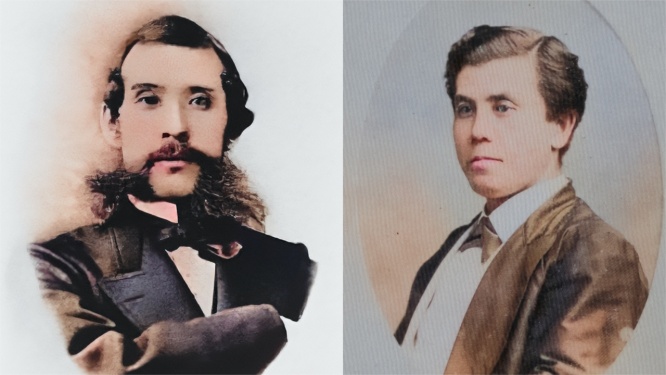

諸藩の抵抗を受けた大久保や木戸は、出身藩の薩摩・長州を取り込むことで政府強化を図ります。

明治4年2月、土佐を加えた3藩の兵で直轄軍(親兵)を編成し、薩摩の実力者である西郷隆盛を上京させると彼に指揮を委ねました。

これは、軍事力を背景に抵抗勢力を抑え込もうという試みでした。また、諸藩最大の常備軍を持つ薩摩にとっても、政府がその維持費を肩代わりしてくれるというメリットがありました。

ところが、こうした薩長連携は政府内外に摩擦を生みます。

中央集権化にこれまで最も抵抗してきたのは薩摩であり、改革派を自任する土佐、米沢、福井、熊本などの6藩は連携して国政参入を目指しました。

さらに政府内では5月末以降、大久保と木戸が人事や官制改革を巡って激しく対立。さらに2人の上役である岩倉具視は、薩長に有力藩を加えた「大藩同心」を画策します。大混乱です。

「瓦解せんよりは…」このような混乱の中で、7月になって長州出身の若手官僚から廃藩論が起こり、9日に木戸邸で行われた木戸・大久保・西郷らの会談で合意されます。

大久保は「廃藩」を断行する2日前である1日の日記に、〈今日のままにして瓦解せんよりは寧ろ大英断に出て瓦解いたしたらんに如かず〉と書いています。

おそらく大久保らは、藩を残したままでの中央集権化の限界を悟ったのでしょう。廃藩置県という大勝負によって、決裂しかけた政府内の結束を強めることに賭けたのです。

廃藩置県がクーデターといわれるのは、これが薩長出身者のみによる決定であり、土佐藩をはじめとする諸藩はもちろん、薩摩・長州の国元も一切関与していなかったためです。

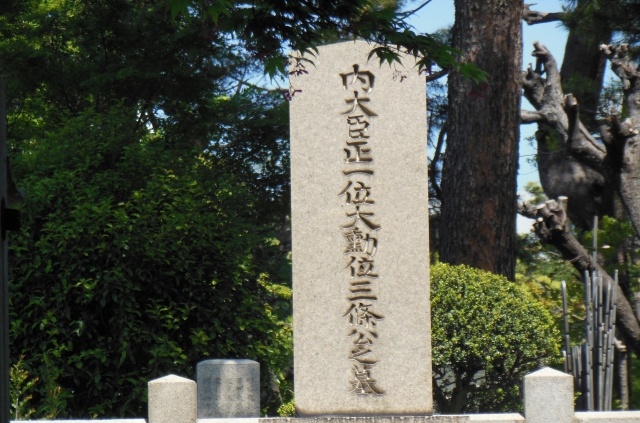

政府首脳の岩倉や三条実美すらも蚊帳の外で、12日に決定事項として通告されているほどです。

こうして名実ともに誕生した中央集権国家で、薩長出身者は権力を独占することができたのです。

国・郡を基準に再編廃藩置県という大改革によって、全国は既存の府県と合わせて3302県となりました。

旧藩の名称と領域は当初は維持されましたが、1871年末には3府72県に再編。知事ら県幹部には、原則その県域外の出身者を任命することで人心一新が図られます。

再編の基準となったのが、古代律令制の地方行政単位だった国や郡です。

例えば九州の筑前・筑後・豊前・豊後国はそのまま福岡・三潴・小倉・大分県となり、肥後国は北部9郡が熊本県、南部6郡が八代県となっています。

県の名称は、旧藩とのつながりを断つことを目的に旧藩名から変更されたところも少なくありません。宮城・石川・愛知などの県名は、仙台・金沢・名古屋といった旧大藩の名称を避けるため県庁所在地の郡名に改められたものです。

その後も府県の再編は続き、1876年には3府35県に減少しました。1879年の沖縄県設置(琉球処分)以降は再び増加に転じ、廃止されていた徳島・福井・佐賀・奈良県などが復活した。

やっと落ち着いたのが1888年の香川県再置によって1道3府43県となったあたりで、ここで現在の47都道府県に引き継がれたのです。

参考資料:中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan