大河「べらぼう」吉原遊郭における”芸者”の役割とは?遊女との違いはどこにあるのか?【前編】

吉原遊郭を舞台にストーリーが進展する大河「べらぼう」。

ドラマでは、花野井(小芝風花)や誰袖(福原遥)などの遊女にスポットが当たりがちですが、吉原には遊女の他にもたくさんの芸者がいました。

本稿では、【前編】【後編】の2回に分けて、吉原遊郭を盛り上げた芸者についてお話をしたいと思います。

【前編】では、江戸芸者の概念と最初に誕生した深川芸者についてご紹介します。どうぞ最後までお付き合いください。

芸者は接待する側とされる側の間を取り持つ職業

芸者は接待する側とされる側の間を取り持つ職業

遊女と芸者の違いは何かといえば、それは「春を売るか、売らないか」の違いです。

芸者の本業は、元来、舞台や宴席において芸を披露する、いわば職業的な芸人を指します。

江戸初期には、芸人のことを芸者と呼び、女性だけでなく男性の芸者も存在していました。この男性の芸者を「幇間(ほうかん)」、別名「太鼓持ち(たいこもち)」ともいいます。

ちなみに「幇」という漢字には「助ける」という意味があり、「間」は「間柄」や「場の間」を意味します。つまり、「幇間」という言葉は「人間関係を助ける者」という意味を持ち、接待する側とされる側の間を取り持つ役目を担う芸人ということだったのです。

しかし、時代が下るにつれて、芸者といえば専ら女性、すなわち「女芸者」を指すようになります。本稿では、こうした経緯をふまえ、女芸者についてお話しをしていきます。

深川芸者は江戸の粋を具現化した存在だった女性の芸者の前身は踊子といい、その誕生は江戸時代の初めに遡れるとされます。8代将軍の徳川吉宗の享保年間(1716~1736年)には、すでにその存在が評判となっていたようです。

ただ、芸者が全盛となるのは、まさに「べらぼう」の時代、つまり10代将軍徳川家治の宝暦から天明(1751~1789年)頃でした。

この当時、芸者は吉原芸者と深川芸者の二つが代表的な存在で、深川芸者が先に誕生したといわれています。先ずはこの深川芸者についてご紹介しましょう。

深川芸者は、深川が江戸の辰巳(東南)の方角に位置していたことから、別名「辰巳芸者」とも呼ばれていました。深川は隅田川の河口近くにあり、川を挟んで江戸時代の経済の中心地であった日本橋と向かい合っています。そのため、深川の客の中心は、日本橋で働く、威勢のいい商人や職人たちでした。

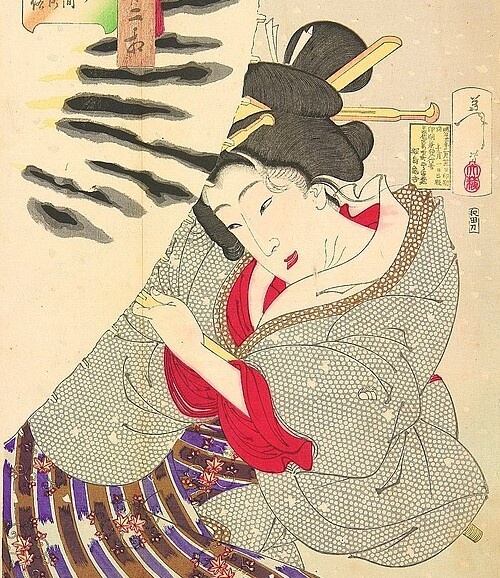

深川芸者(辰巳芸者)は、またの名を「羽織芸者」ともいいます。彼女たちは、江戸の「粋(いき)」を具現化する女性の代表格とされました。舞妓・芸妓が京の「華」であるならば、深川芸者は江戸の「粋」の象徴と讃えられたのです。

彼女たちは、流行に敏感で、着用する着物は色柄の新しさを好みます。また、髷に挿す櫛(くし)や簪(かんざし)も1、2本にとどめ、すっきりとした装いを心がけていたのです。

そのような“江戸の粋”を体現した深川芸者は、歌舞伎の作品にしばしば登場します。その代表作が、深川一の芸者・美代吉が主役の『名月八幡祭(めいげつはちまんまつり)』や、同じく辰巳芸者の仇吉と米八が男をめぐって、恋のさや当てを繰り広げる『梅ごよみ』なのです。

ちなみに深川芸者の名が美代吉など、女名前でないのは、彼女たちの気風がその他の芸者と違って“勇み肌”であったためとされています。つまり「気っ風(きっぷ)がいい」という思い切りが良く、さっぱりとした“江戸っ子の気質”を表す言葉そのもののような存在を理想としたのです。

いずれにせよ、歌舞伎に登場する深川芸者は、着物の着こなし・立ち振る舞い・喋り方・所作にいたるまで、すべてが「粋」な女性として描かれており、これが彼女たち深川芸者の本質でした。

もともとは遊女と同じだった吉原芸者さて、深川芸者の次に、吉原芸者についてお話ししたいと思います。その前段として、朋誠堂喜三二(尾美としのり)が記した随筆『後はむかし物語』の記事を紹介しましょう。そこには、吉原における女芸者の起源についての記述があります。

それによりますと「よし原芸者というも、扇屋花扇に始まり、宝暦十二年の頃なり。その後、おいおい外の娼家にも出たり。うしろ帯して見世に並び居たり。」と記されています。

これによると、吉原で芸者が誕生したのが、芸者が全盛になった宝暦年間(1751~1764年)とされ、やはり深川芸者の次に吉原芸者が生まれたことを証明しています。

ただし喜三二によれば、この頃は吉原では芸者も張見世に出て客をとっていたというのです。つまり、吉原ではもともと遊女と芸者は同じものであったと認識されていたようです。

それでは【後編】で、そのような吉原の芸者が、その後どのような変貌を遂げていったのかについて話しを進めていきたいと思います。

※参考文献

菊池ひと美著 『花の大江戸風俗案内』ちくま文庫

樋口清之著 『もう一つの歴史をつくった女たち』 ごま書房新社

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan