怪談めいた都市伝説とは?大阪有数の人気スポット、道頓堀・千日前の知られざる歴史[後編]

大阪を代表する繁華街「ミナミ」の中核をなす道頓堀と千日前。コロナ禍が一段落した今、この界隈は再び国内外の観光客で昼夜問わず賑わいを取り戻している。

そんな華やかな道頓堀には、大阪松竹座が象徴する「芸能の街」としての顔がある一方で、かつて処刑場や火葬場、墓地があった「鎮魂の地」という、もう一つの素顔も秘めている。

今回は2回に分けて、賑わいの裏に潜む「道頓堀・千日前の知られざる歴史」を紐解いてみたい。

[後編]の記事はこちら↓

[後編]では、千日前に存在した墓地とそれにまつわる都市伝説、および法善寺についてお話ししよう。

繁華街とセットでつくられた千日前墓地

繁華街とセットでつくられた千日前墓地

戎橋を難波方向へ南に進み、千日前通りに出ると、通りの東側にビックカメラなんば店がある。実はここは、かつて千日前墓地があった場所である。

千日前墓地は、大坂の陣後の1615年(慶長20年)に整備され、同時に刑場と火葬場も設けられた。当時、墓地や刑場は繁華街の外れに作られるのが通例であり、繁華街に隣接しながら千日前墓地の南側は何もなかった土地だった。

現在のビックカメラの場所が東墓地、アムザ1000の場所が西墓地にあたる。また、アムザ1000の敷地には処刑場が、なんばオリエンタルホテルの敷地には火葬場と祭場が設けられていた。そして、千日前二番街のあたりは灰山で、荼毘に付された遺骨が積み上げられていたという。

大惨事が起きた場所で語り継がれる都市伝説ビックカメラとアムザ1000、つまり千日前墓地の跡地は、ミステリースポットとして知られ、怪談じみた都市伝説が今も語り継がれている。千日前墓地は明治時代に阿倍野へ移転したが、跡地には歌舞伎座が建てられ、その後、歌舞伎座は千日デパートという複合施設に変わった。

1972年(昭和47年)、この千日デパートで火災が発生し、100名以上が死亡する大惨事となった。死者の半数以上は、最上階のクラブで働いていた女性(ホステス)たちであった。この火災後、付近で亡くなったはずのホステスの姿を目撃したという話が頻繁に語られるようになった。

そして1972年から12年後、千日デパート跡地にプランタンなんばが建てられた。当時はエレベーターガールが勤務していたが、彼女たちが次々と辞めてしまうという事態が起きた。その理由の一つとして、エレベーター内で流れるテープに、制作時には入っていなかった「ザワザワ」という人の声が混じっていたことがあったという。また、夜間の警備員も怪奇現象と思しきものを体験し、すぐに辞めてしまったという話も伝わっている。

プランタンなんばが閉店した後、現在のビックカメラなんば店が建てられたが、さすがに現在はこのような話は聞かれなくなった。それでも千日前では、今もなお、まことしやかに怪談めいた都市伝説が語り継がれている。やはり、この場所には、長い年月にわたり染みついた人々の情や怨念が息づいているのかもしれない。

あの世への入口にあたる鎮魂の寺・法善寺ビックカメラなんば店から千日前通りを北へ戻ると、数分で法善寺に着く。本尊に阿弥陀如来を祀る浄土宗の寺院で、1637年(寛永14年)、琴雲によって創建された。

同寺で有名なのは、全身が緑色の苔で覆われた西向不動明王、通称「水掛不動」である。この仏さまは人々の願い事を助け、後押ししてくれる御利益があるとされ、昼夜を問わず老若男女の参詣者で賑わう。

また、水掛不動のすぐ横には稲荷大明神が祀られ、ほかにも観世音・歓喜天・弁財天などがあり、この一画はまるで神仏の集合住宅のような趣を呈している。

神仏の集合住宅のような趣を呈する法善寺界隈(撮影:高野晃彰)

法善寺は江戸時代、「千日寺」とも呼ばれ、千日念仏を行う寺院であった。その背景には、寺域周辺に刑場・火葬場・千日前墓地があり、隣接する竹林寺・自安寺・榎神社などとともに、死者を弔う寺院としての役割を担っていたことがあると考えられる。

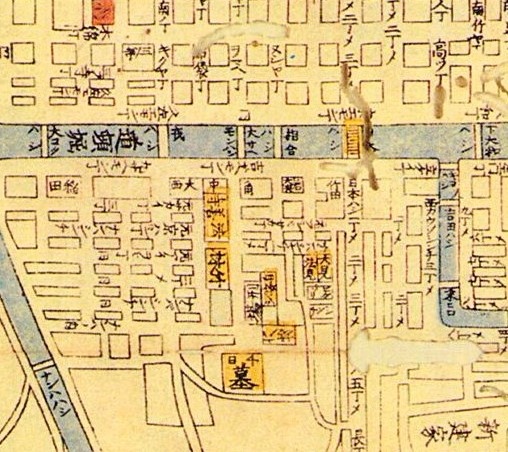

1845年(弘化2年)に描かれた『弘化改正大坂細見図』には、「千日墓」と記された千日前墓地のほか、荼毘に付す焼き場や「刑場」と記された処刑場も描かれている。

戎橋を中心に北に広がる島之内の色里、南側の道頓堀の芝居小屋、そして命の終焉の地である千日前の墓地と弔いの寺院。

つまり、法善寺が建つ場所はかつて「地獄門」とも呼ばれ、人々のさまざまな情や怨念が染みついた場所であったのである。

千日前墓地などが描かれた幕末の古地図(島之内・道頓堀 弘化改正大坂細見図)

「道頓堀・千日前」は、昔も今も人々の信仰を集める場であると同時に、その雑多さが多くの人々を引き付ける魅力となっているのであろう。

※参考文献:大阪歴史文化研究会著 『大阪古地図歩き』 メイツユニバーサルコンテンツ刊

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan