“奇兵隊=高杉晋作”は誤解。「奇兵隊」設立の経緯と高杉の動向を並べて見える驚きの史実

「新しい軍隊」

奇兵隊と高杉晋作は、幕末ものの小説やドラマでよく取り上げられる組織と人物です。もちろん教科書でも明記されていて、大抵は次のような文脈で説明されています。

《高杉晋作・桂小五郎(木戸孝允)らの長州藩尊攘派も、下関で四国艦隊に惨敗し、ついに攘夷の不可能を悟った。いったんは幕府に屈服した長州藩だが、高杉らは先に組織した奇兵隊を率いて1864年(元治元年)末に兵をあげて藩の主導権を保守派から奪い返し、領内の豪農や村役人と結んで、藩論を恭順から倒幕へと転換させ、イギリスに接近して大村益次郎らの指導のもとに軍事力の強化につとめた。》『詳説日本史B』山川出版社P257)

※参考記事↓

あまりにもブラックすぎ…身分差別や強制入隊、突然のクビ…美化されすぎた「奇兵隊」の真実この「兵をあげて」とあるのは功山寺挙兵といわれる事件で、当時は高杉晋作と奇兵隊が藩内革命の中心であり、藩の軍事力強化に重要な役割を果たしたことが分かる記述です。

司馬遼太郎も『世に棲む日々』の中で吉田松陰と高杉晋作を描ていますね。その中で、奇兵隊についても「身分制度を超えた新しい軍隊」と評価しています。

そしてそれを運用した高杉晋作を「長州藩を狂気じみた、凄まじいまでの尊王攘夷運動に駆り立て」た人物として描いています。

黎明期はほぼ無関係さて、ところがその高杉晋作と奇兵隊は、一般に思われているほど関係が深くないのです。

奇兵隊は文久三年(1863年)、長州藩が四国艦隊に惨敗させられた年、高杉晋作の意見をもとに設立されました。吉田松陰の著した『西洋歩兵論』に基づいて組織されたとも言われています。

ちなみに「奇兵」とは「正兵」つまり藩士からなる正規兵ではないという意味です。つまり奇兵隊は長州藩独自の固有名詞ではありません。後年、西郷隆盛が西南戦争で率いた農民兵も奇兵隊と呼ばれていました。

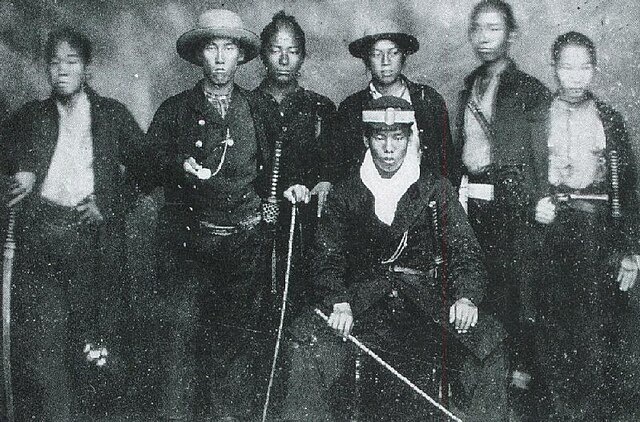

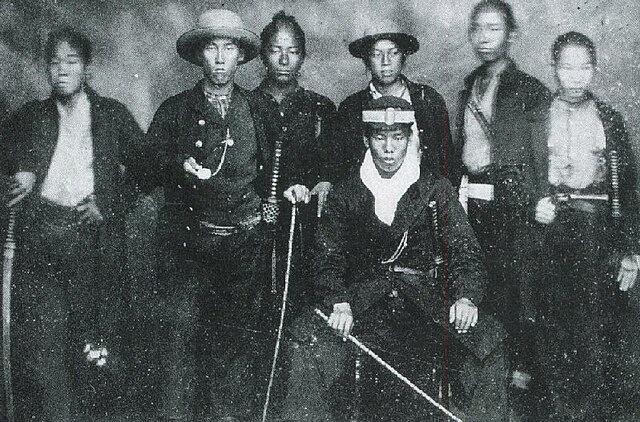

さて、奇兵隊が組織されると、諸身分階層の混成部隊で僧・力士・町人・漁師など、武士以外からなる部隊も多く作られました。

指揮官は下級武士出身者が多く、伊藤俊輔(後の伊藤博文)は力士隊の隊長を経験しています。これらの部隊は、まとめて長州藩諸隊と総称されています。

もちろん奇兵隊の総督は高杉晋作が務めることになったのですが、なんと結成三ヶ月で罷免されてしまいます。

奇兵隊と、藩士のみからなる撰鋒隊が相互に罵り合うなどのトラブルが続いて対立し、刃傷沙汰に発展してしまったのです。これを教法寺事件といいます。

創設早々に高杉は奇兵隊の主導権を失っていたのです。総督の地位はその後、河上弥一、赤禰武人へと継がれました。総督が赤禰だった際、軍監だったのが山県狂介(後の山県有朋)です。

そして1863年に起きた八月十八日の政変で長州藩が京都から追放され、さらに1864年1月には高杉晋作は脱藩し京都に潜伏します。そんなこんなで忙しく、高杉は奇兵隊の組織化には関わっていません。

挙兵時も浅い関係その後、外圧によって高杉は復活します。

1864年8月にアメリカ・イギリス・フランス・オランダの四ヶ国艦隊が前年の下関砲撃事件の責任を問うて下関砲台を占領し、賠償金を要求してきました。

高杉は赦免されて、この交渉を任されます。

同時に、この時期は幕府による第一次長州征討の計画が進められている時期で、長州藩内は、幕府に従うという俗論派と、徹底抗戦すべしという正義派に分かれて対立します。

ここで俗論派が台頭して、またしても高杉は脱出し一時期福岡に逃れました。

俗論派による正義派の粛正に憤った高杉は下関に帰還し、伊藤俊輔の率いる力士隊の協力を得て、高杉に賛同する諸隊とも合流して功山寺で挙兵します。これが最初にご紹介した功山寺挙兵です。

とはいえ、この時点でも高杉は奇兵隊を掌握もしていませんし、率いてもいません。奇兵隊が参加したのは、しばらく様子見をして「高杉有利」と状況を判断してからのことでした。

こうした経緯を見ただけでも、高杉晋作は一般に思われているほど奇兵隊と関係が深くないことが分かるでしょう。

参考資料:浮世博史『くつがえされた幕末維新史』2024年、さくら舎

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan