動画でわかる今日に至るまでのゲーム・グラフィックス進化の歴史

平坦なモニター内でいかに3次元的な空間を創り出すか...が永遠のテーマだったようです。

テレビゲームを鋭く考察する動画が満載のYouTubeチャンネル「Ahoy」から、古今東西さまざまなアーケード/家庭用テレビゲームにまつわるゲーム・グラフィックス進化の歴史をまとめたものが公開されました。

昔々は白黒画面で単純なドットが動く『ポン』(1972年)に始まり、マイクロプロセッサーを搭載した『カー・ポロ』(1977年)では初めてのフルカラーになり、そこから徐々にビット数が増えてどんどん複雑なグラフィックスがモニター上で表示されるようになっていきました。

ということで、どういう風にゲームの画質が向上して行ったのか、『ア・ブリーフ・ヒストリー・オブ・グラフィックス』シリーズを5本立て続けにご覧になってみてください。どうぞ!

懐ゲーがテンコ盛り! こうして一気に振り返るとなるほどと感心させられます。

ゲームは画質よりもゲームプレイのほうが重要だ、なんて意見もあるようですが...これはモニターでゲームをプレイする限り、どちらともなくてはならないファクターですよね。それ相応のゲームプレイのためには、それ相応のグラフィックスが必要です。

確かに『ポン』にはフルカラーは不要ですが、多彩な色が使えることによってからゲームは格段の進化を遂げ、最終的には現段階で...一例を挙げると『コールオブデューティー』シリーズのような超絶にリアリスティックなグラフィックスにまで発展しているわけです。

大事なのは色使いや「ラスター」/「ヴェクター」といった描画形式だけではありません。レーシング・ゲームやシューティングなどでは『ディフェンダー』(1980年)の横スクロール型や、『ゼビウス』(1982年)縦スクロール型、そして斜めスクロール型の『ザクソン』(1982年)もまた、新たなゲームプレイのスタイルの礎を築いた重要な作品です。

立体的な感覚が掴みやすい『ザクソン』

さらには、画面の奥へ向かって行く『ターボ』(1981年)では、フラットな画面でも立体的なプレイが楽しめるよう格段の進化を遂げ、横スクロールでも『ムーンパトロール』(1982年)を皮切りに、背景が何層かに分れて移動速度を変えるが故に奥行きが感じられる、という工夫も多くの作品にみられました。

別格として当時すごく斬新だったのは、レーザーディスクを使用した『ドラゴンズレア』(1983年)。LDゲームは画期的な作品でしたね。遊ぶというより観るゲームで、この時代LDゲームは何作か登場しましたが短命でした。残念!?

キャラクターを操作している感に乏しいLDゲーム

ちなみにアーケードゲーム機では、『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』や『ザ・シンプソンズ』などの、カートゥーンものも多くゲーム化されたのも特徴的です。

家庭用ゲーム機でも『スーパーマリオブラザーズ』や『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』をはじめ、ディズニー・アニメ映画『アラジン』や『アースワーム・ジム』などキャラものの宝庫ですよね。

カワバンガ!

そんなキャラクターも、リアリスティックに動かすことに苦心したのが『プリンス・オブ・ペルシャ』(1989)や『アナザー・ワールド』(1991年)。これはロトスコープ(アニメーション)で人間の動きをトレースして作ります。アニメーションがリアルだと、ゲームの世界にも現実味が増します。

こちらは『フラッシュバック』(1992年)

『モータルコンバット』(1992年)や『スーパードンキーコング』(1994年)のような写真クオリティーのゲームもまた新鮮なものでしたが、CDを使ったことでデータのキャパが格段に増加した『ミスト』(1993年)もまた、美しいグラフィックスで我々を驚かせた作品です。

様々なプラットフォームでシリーズが展開した名作

1980年に登場した『バトルゾーン』では、線のみのワイヤーフレーム描写だったポリゴンも、「フラットシェーディング」で陰影がつくことにより、さらに物体が立体的に視えるようになりました。

しかしハードに高速な処理能力が求められるため、本格的にポリゴンがゴリゴリに使われるゲームの登場までは少し時間が掛かったようです。それでも『バーチャファイター』(1993年)や『トゥームレイダー』(1996年)は当時真新しいヴィジュアルのゲームでしたよね。

それとはまた別に、『スーパーマリオカート』(1992年)では、スーパーファミコンで採用された「モード7」という、背景のレイヤーを回転、拡大縮小ができるグラフィックスで、3Dではないのに3Dっぽい画面を作ることに成功しています。

みんな大好きマリカーには、そんな技術が!

ポリゴンがプロセッサーに負担をかけるなら、なるべくそれを少なくしようと工夫されたのが、『アローン・イン・ザ・ダーク』(1992年)。これは予めビットマップ形式で描かれた背景の上で、最小限のオブジェクトが動くというもの。テレビで観るアニメと同じ要領ですね。

一人称視点でカメラが自由に動く『ウルティマ アンダーワールド』(1992年)はRPGを3Dにし、FPSゲームの新たなスタイルを喚起させることになったそうです。そこから『ウルフェンシュタイン 3D』(1992年)『ドゥーム』(1993年)と言った名作が生まれ、水平方向にしか撃てなかったFPSも『ディセント』(1994年)で上下左右360度の視野が広がり、『クエイク』(1996年)では上下の高い位置にも発砲する角度が変えられるようになりました。

「ピクセル」という平面を立方体にしたのが「ボクセル」。ザックリ言うと『マインクラフト』みたいなブロックの積み重ねですが、『デルタフォース』(1998年)や『アウトキャスト』(1999年)が「ボクセル」技術を使ったゲームの走りなのだそうです。

拡張パックも含め8シリーズ続いています

3Dアクセラレータチップ「Voodoo」の登場に加えて、輝度がさらに上がり特殊効果がさらにソレっぽく視えるようになった「Bloom」エフェクトのお陰で、FPSゲームはさらにグラフィックスの質を上げていきます。

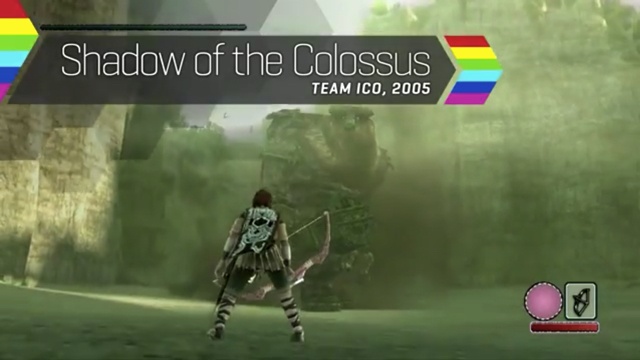

そして、ゲーム内で表現されるリアリズムが一定のレベルまで上がると、『ワンダと巨像』(2005年)や『ICO』(2001年)など独特の世界観を打ち出したアーティスティックな作品も出てくるようになりました。

色遣いを限定的なものにし、ゲームをアートの域に押し上げた『ワンダと巨像』

ここまで来ると、最新技術を使った上で敢えてローテクに見せる新たな潮流も生まれてきます。3Dなのにわざと2Dらしさを出すのに活躍するのが、「セルシェーディング」という技術。

『ボーダーランズ』(2009年)や、そのカートゥーンっぽい描写から『ゼルダの伝説 風のタクト』(2002年)では「トゥーンレンダリング」とも呼ばれたりもします。

一方、低予算でゲームを開発するインディーズ系の世界では、グラフィックスよりもアイディア勝負のようなところがあり、懐かしいスタイルのゲームが次々と登場。

たとえば16ビットのアクションゲーム調『ローグ・レガシー』(2013年)や、『コモドール64』グラフィックスに影響を受けた8ビット調の『VVVVVV』(2010年)や、さらにビット数も色も減らした『ヒーロー・コア』(2010年)などが在ります。

ゲーミングの面白さのみを追求するべく、色と立体性を廃した意欲作

2014年以降、ゲームのヴィジュアルはどう変わるのでしょうか? 今のところはレンズやカメラを工夫し、実写映画のようなクオリティーが実現しています。

レンズが起こす「クロマティック・アベレイション(色収差)」効果で色が持つ波長の屈折率を変え、注視している箇所以外をピンボケにするブラー効果などを使い、『コール オブ デューティ:アドバンスド・ウォーフェア』(2014年)では確かに映画のような画質が実現しています。

モーション・ブラー効果を使った『スナイパーエリート』(2014年)

もうここまでリアルに絵面が表現されてしまうと、次世代のゲーム・グラフィックスはどこに向かうのでしょうかね? 『ニンテンドー3DS』のような画面から飛び出す立体視か、それとも脳内に直接流れ込んでくる疑似体験か? 読者の皆さんはどう思われますでしょうか? 10年後、20年後、さらに将来が楽しみです。

Pixel Pioneers [YouTube, via Fast Co via Kotaku]

(岡本玄介)